Im 18. Jahrhundert stand die Forstwirtschaft in Mitteleuropa an einem Wendepunkt. Bis dahin wurden die Wälder für Brenn- und Bauholz und als Viehweide regelrecht ausgeplündert; überall mangelte es an wertvollem Holz. Deshalb waren neue Bewirtschaftungsformen gefragt. Bewirtschaftungsformen, die den Wald als Holzlieferant auf unbestimmte Zeit sicherten.

Das war die Geburtsstunde des Nachhaltigkeitskonzepts: Dem Wald durfte künftig nicht mehr Holz entnommen werden, als nachwächst. Die ausgeplünderten Laubwälder im Flachland und im Hügelgebiet der Voralpen wurden in hochproduktive Nadelholzforste umgewandelt. Dafür wurden in erster Linie die Rottanne oder Fichte (Picea abies) und auf trockenen Standorten die Föhre (Pinus sylvestris) angepflanzt. Insbesondere die Fichte lieferte rasch hohe Holzerträge.

Erstmals wurden zu dieser Zeit auch schnell wachsende exotische Baumarten aus anderen Kontinenten eingesetzt. Weil die meisten dieser Exoten hier nicht wunschgemäss gediehen, verloren sie rasch wieder an Bedeutung. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden neue Kulturversuche mit Exoten unternommen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wehte dann endgültig ein neuer Wind durch die Winterthurer Stadtwälder: Zu den einheimischen Baumarten gesellten sich plötzlich Abertausende von Exoten. Verantwortlich dafür war Stadtforstmeister Max Siber, der letzte Vertreter der Kahlschlagwirtschaft in Winterthur. Siber war vor seiner Wahl zum neuen Winterthurer Stadtforstmeister im Jahr 1894 viel gereist und weltweit tätig gewesen. So war er zum Beispiel Plantagenleiter in Sumatra.

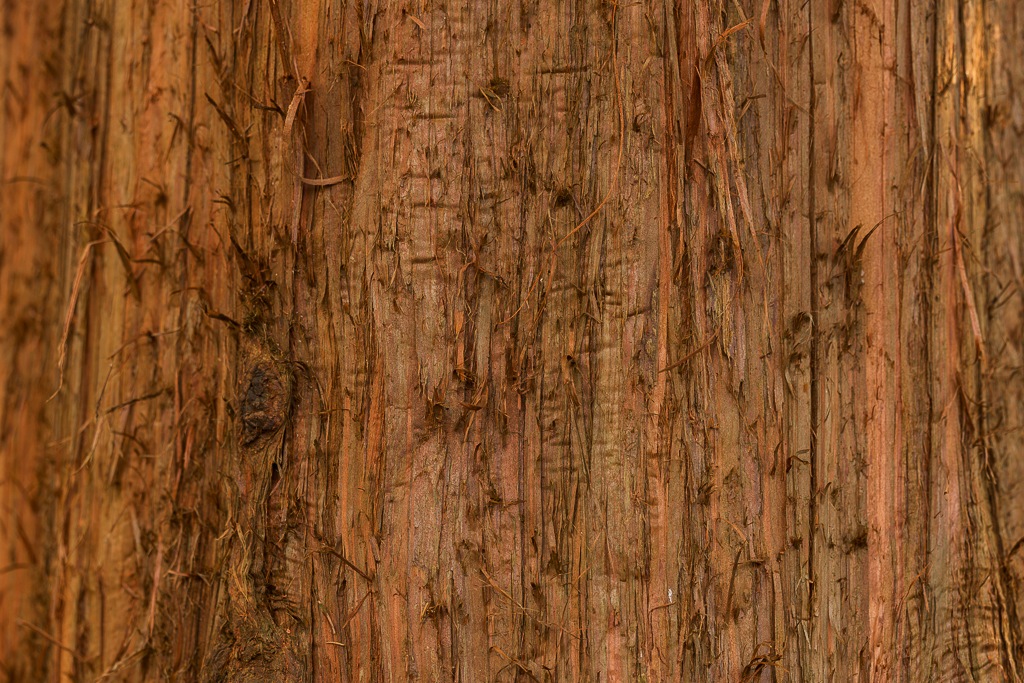

Kein Wunder also, dass Siber ausserordentlich Gefallen an exotischen Baumarten fand. Die Mammutbäume bei den Walcheweihern oder in den Gebieten Meiengstell und Isler (Eschenbergwald) beispielsweise stammen alle aus Sibers Amtszeit.

Über zwei Dutzend fremdländische Arten

Siber hoffte, mit einem Kunstgriff die Produktionsleistung des Winterthurer Waldes massiv steigern zu können und garnierte ihn mit über zwei Dutzend exotischen Baumarten – aus Nordamerika, aus dem westlichen Mittelmeergebiet, aus dem Ural und aus Sibirien (Douglasie, Weymouthföhre, Sitkafichte, Sequoia usw.). Der Mammutbaum (Sequoiadendron giganteum) etwa, die Grüne Douglasie (Pseudotsuga menziesii) oder die Lawsons Scheinzypresse (Chamaecyparis lawsoniana) fielen in ihrer Heimat Kalifornien durch eine hohe Wuchsleistung auf. Aus Japan wurden die Erbsenfrüchtige Scheinzypresse (Chamaecyparis pisifera), die Sicheltanne (Cryptomeria japonica) und die japanische Lärche (Larix leptolepis) eingeführt, aus dem Himalaya die Tränen-Kiefer (Pinus wallichiana).

Sibers Hoffnung war eine Zeiterscheinung, die keineswegs auf Winterthur beschränkt war: Schon 1850 berichtete der ehemalige Berner Kantonsoberförster Karl Kasthofer über seine Kulturversuche mit fremden Holzarten. Er führte sie nach 1810 in der Umgebung von Interlaken durch.

Auch an anderen Orten erfolgten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Anbauversuche mit allen möglichen exotischen Baumarten. Zwar wurden im Winterthurer Wald schon früher vereinzelt Weymouthföhren, Akazien und Schwarzföhren gepflanzt. Doch unter Siber waren es ganze Legionen von Exoten: Gegen 100’000 fremdländische Jungbäume wurden um die Jahrhundertwende in den Winterthurer Wald gepflanzt. Zwischen 1896 und 1902 war jeder neunte gepflanzte Baum ausländischer Provenienz; im Rekordjahr 1898 war es gar jeder fünfte.

Fast alle Arten verschwanden wieder

Doch die Euphorie wich bald herber Enttäuschung: Wirtschaftlich war nämlich einzig die grüne Douglasie von Bedeutung. Auf guten Böden liefert sie mehr und besseres Holz als die einheimische Fichte.

In den ersten Amtsjahren von Sibers Nachfolger Friedrich Arnold wurden die Pflanzungen noch fortgesetzt. Wahrscheinlich wurden aber vor allem die noch aus der Zeit Sibers vorhandenen Jungbäumchen verwendet. Denn die Zahl der gepflanzten Exoten nahm rasch ab; nach 1910 wurden fast keine fremden Baumarten mehr gepflanzt. Fast alle der damals gepflanzten exotischen Baumarten sind inzwischen aus den Winterthurer Wäldern wieder verschwunden. Viele waren für die hiesigen Standorte schlicht ungeeignet und anfällig auf Krankheiten und Schädlinge.

Zwar trifft man auch heute noch auf einzelne fremde Baumarten – etwa auf die Weymouthföhre südlich des Bruderhauses oder den Mammutbaum bei den Walcheweihern – doch sind diese weder wirtschaftlich noch ökologisch von Bedeutung.

Fotos

Karte

Literatur

- MADLIGER KURT (1959): Fremde Holzarten im Winterthurer Wald. Mitt. Natw. Ges. Winterthur, Heft 28. Seite 191–202.

Schreibe einen Kommentar