Die fünf häufigsten Nadelhölzer unserer Wälder

- Rottanne / Fichte (Picea abies)

- Weisstanne (Abies alba)

- Lärche (Larix decidua)

- Föhre / Kiefer (Pinus sylvestris)

- Eibe (Taxus baccata)

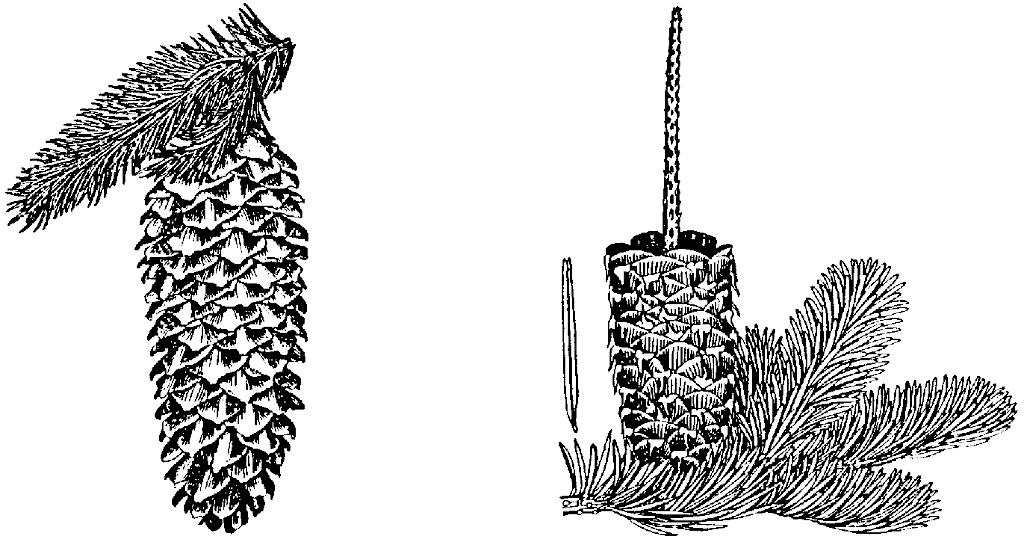

1. Rottanne (Fichte)

Grosser, bis 40 m (selten 60 m) hoher Baum; tellerförmige, weitreichende Bewurzelung; häufigste und wirtschaftlich wichtigste Baumart; ist eigentlich ein Gebirgsbaum, der im Mittelland überall angepflanzt wird; wird im Kulturwald 90–120 Jahre, sonst 200–400 Jahre alt; gefährdet durch Sturmwind, Borkenkäfer und Rotfäulepilz.

Samen geflügelt, tropfenförmig

| Teil | Merkmal |

|---|---|

| Rinde | rotbraun, mit muldenförmig abblätternden Borkenteilen |

| Nadeln | vierkantig, 1–2 cm lang, spitz, steif, glänzend grün, rings um den Zweig |

| Blüten | einhäusig; männliche Blütenkätzchen erdbeerförmig, zuerst rot, später gelb; weibliche Blütenzäpfchen aufrecht, purpurrot. Die Rottanne blüht normalerweise (ohne Stress) nur alle 3–4 Jahre im April-Juni. |

| Zapfen | bis 15 cm lang, anfangs aufrecht, später hängend, als Ganzes abfallend; |

| Holz | gelblich-weiss, leicht, weich; wird verwendet für Bauholz, Möbel, Schindeln, Musikinstrumente, Spanplatten, Holzwolle, Zellulose |

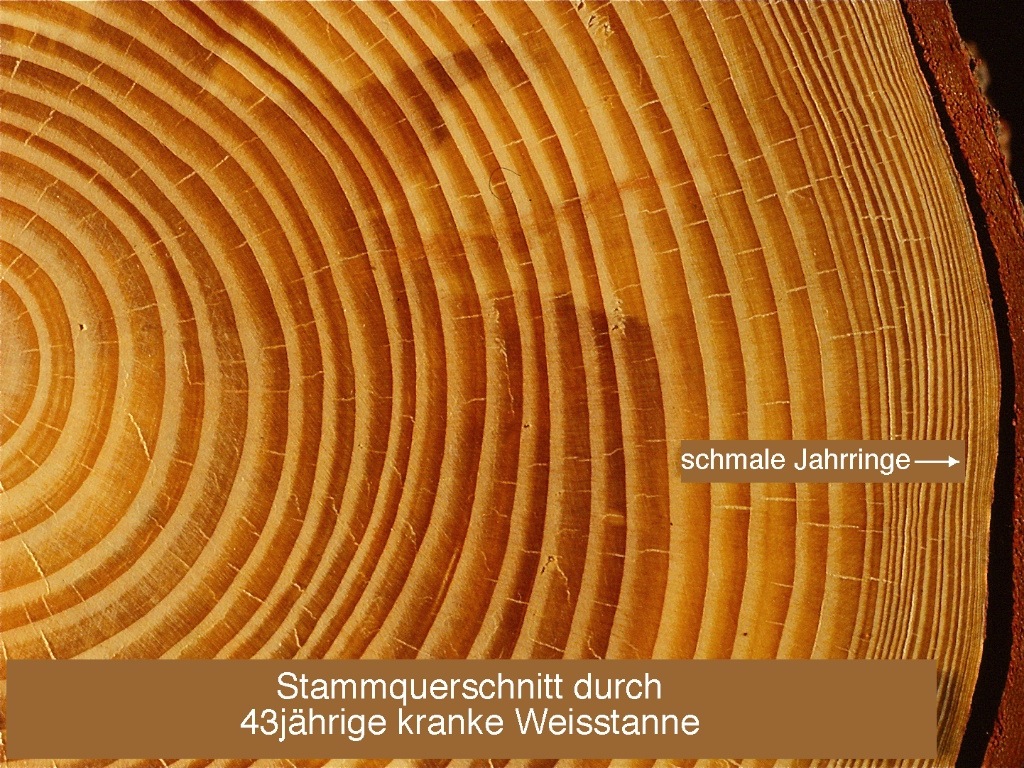

2. Weisstanne

Grosser, bis 40 m (selten 55 m) hoher Baum mit ziemlich tiefen Wurzeln; weniger verbreitet und viel anspruchsvoller als die Rottanne; wird im Kulturwald ca. 150 Jahre, sonst bis 600 Jahre alt; gefährdet durch Trieblaus, Borkenkäfer, Mistel und Tannenkrebs (Hexenbesen = krankhafte Veränderung des Wipfels)

| Teil | Merkmal |

|---|---|

| Rinde | anfangs glatt und braun, später weissgrau; in kleinen, eckigen Schuppen abblätternd; mit Harzbeulen |

| Nadeln | flach, 2–3 cm lang, Oberseite glänzend dunkelgrün, Unterseite mit 2 bläulich-weissen Längsstreifen, nicht stechend; in 2 Zeilen |

| Blüten | einhäusig; männliche Blütenkätzchen gelb, dicht gedrängt, jedes in der Achsel einer Nadel; weibliche Blütenzäpfchen bleich grün, aufrecht, fast nur in der Gipfelregion; blüht alle 2–6 Jahre (je nach Klima) im April-Juni |

| Zapfen | bis 12 cm lang, dauernd aufrecht (wie Kerzen), zerfällt sofort nach der Reife im Oktober |

| Holz | gelblichweiss bis rötlichweiss, leicht, verhältnismässig weich, harzfrei; Verwendung wie Rottannenholz, aber weniger geschätzt |

3. Lärche

Grosser, oft 30–40 m (selten 50 m) hoher Baum; tiefe, stark verzweigte Wurzeln; ist ein Gebirgsbaum, bis 2400 m vorkommend; vollendet Höhenwuchs je nach Klima und Höhenlage mit 60–150 Jahren, erreicht aber ein Alter von über 600 Jahren; wird im Engadin und im Wallis alle 6–8 Jahre vom Grauen Lärchenwickler befallen.

sehr wertvoll für Möbel, Innenausbau und Schiffsbau, auch als Bauholz verwendet

| Teil | Merkmal |

|---|---|

| Rinde | rotbraun, anfangs glatt, später tiefrissige, schuppige Borke |

| Nadeln | zu 20–30 in Büscheln, 2–5 cm lang, flach, weich, dünn, nicht stechend, hellgrün, im Herbst goldgelb abfallend |

| Blüten | einhäusig; männliche Blütenkätzchen rötlichgelb, eiförmig-kugelig; weibliche Blütenzäpfchen aufrecht, purpurrot. Die Lärche blüht je nach Höhenlage alle 3–10 Jahre im April-Juni. |

| Zapfen | klein, bis 4 cm lang, eiförmig, aufrecht, anfangs hellbraun, später grau, mehrere Jahre am Baum bleibend |

| Holz | rötlichbraun (im Kern), zäh, dauerhaft, wetterfest, harzreich; |

4. Föhre (Kiefer)

Grosser Baum, wird mit 80 Jahren 20–25 m hoch, erreicht unter günstigsten Bedingungen 600 Jahre und 48 m; tiefe Pfahlwurzel mit zahlreichen teils oberflächlichen, teils absteigenden Seitenwurzeln

| Teil | Merkmal |

|---|---|

| Rinde | rotbraun; anfangs glatt, später dicke Plattenborken |

| Nadeln | zu 2 in Büscheln, 4–6 cm lang, dünn, spitz, steif, gedreht; Aussenseite dunkelgrün, Innenseite graugrün |

| Blüten | einhäusig; männliche Blütenkätzchen eiförmig, gelb, gehäuft am Grunde diesjähriger Triebe; weibliche Blütenzäpfchen gestielt, rötlich, meist paarweise an der Spitze diesjähriger Langtriebe; blüht alle 2–6 Jahre |

| Zapfen | bis 7 cm lang, kurz gestielt, kegelförmig; anfangs aufrecht, später hängend; Samen im zweiten Herbst reifend |

| Holz | rötlich-gelb (im Kern); härter und schwerer als Rottanne, harzreich; verwendet für Bauholz, Fensterrahmen, Möbel, Holzwolle, Rebstecken |

5. Eibe

Kleiner, bis 15 m hoher Baum; oft auch strauchartig; Tiefwurzler; wächst ausserordentlich langsam; kann über 1000 Jahre alt werden; ausgesprochene Schattenholzart auf feuchtem, vorzugsweise kalkhaltigem Boden

| Teil | Merkmal |

|---|---|

| Rinde | anfangs rotbraun, später graubraun, in dünnen Platten abblätternd |

| Nadeln | bis 3,5 cm lang, weich, flach, spitz, jedoch nicht stechend; Oberseite dunkelgrün glänzend, Unterseite hellgrün matt; für Pferde sehr giftig |

| Blüten | zweihäusig; männliche Bäume mit zahlreichen gelblichen, schuppigen, kugeligen Kätzchen; weibliche Bäume mit sehr kleinen, grünen, laubknospenähnlichen Blüten |

| Früchte | beerenartig, mit hartschaligem, giftigem Samen, der von einem roten, fleischigen Samenmantel umgeben ist («Schnuderbeeri») |

| Holz | rot bis rotbraun (im Kern), schwer, zäh, hart, elastisch, dauerhaft, harzfrei; verwendet in der Drechslerei und Schnitzerei, u.a. für Instrumente, Pfeilbögen, Armbrüste |

Vergleichende Darstellung von Rottanne und Weisstanne

| Rottanne oder Fichte | Weisstanne | |

|---|---|---|

| Höhe | 30–50 m | bis 55 m |

| Rinde | rotbraun, mit aufgewölbten Borkenteilchen | weissgrau, mit Harzbeulen |

| Nadeln | vierkantig, 1–2 cm lang, spitz, steif, glänzend grün, rings um die Zweigachse angeordnet | flach, 2–3 cm lang, Oberseite glänzend, Unterseite mit 2 weissen Längsstreifen; stechen nicht |

| Blüten | männliche und weibliche Blüten voneinander getrennt, aber am gleichen Baum und gleichen Ast; ♂ Blüten: gelbe Kätzchen ♀ Blüten: purpurrote Zäpfchen | männliche und weibliche Blüten voneinander getrennt, aber am gleichen Baum, meist nicht am gleichen Zweig; sonst ähnlich Rottanne |

| Zapfen | bis 15 cm lang, nur anfangs auf-recht, später hängend; fällt als Ganzes ab; Samen geflügelt, tropfenförmig | bis 12 cm lang, immer aufrecht; zerfällt nach der Reife, Zapfen spindel bleibt auf dem Zweig stehen; Samen geflügelt, drei kantig |

| Holz | gelblich-weiss, leicht, weich | gelblich-weiss bis rötlich-weiss, leicht, ziemlich weich |

| Weiteres | wichtigster & häufigster Baum, als Gebirgsbaum im Mittelland überall angepflanzt; gefährdet durch Sturmwind (Flachwurzler), Rotfäulepilz und Borkenkäfer | gefährdet durch Trieblaus, Borkenkäfer, Mistel und Tannen krebs (→ an der Baumspitze bildet sich ein Hexenbesen) |

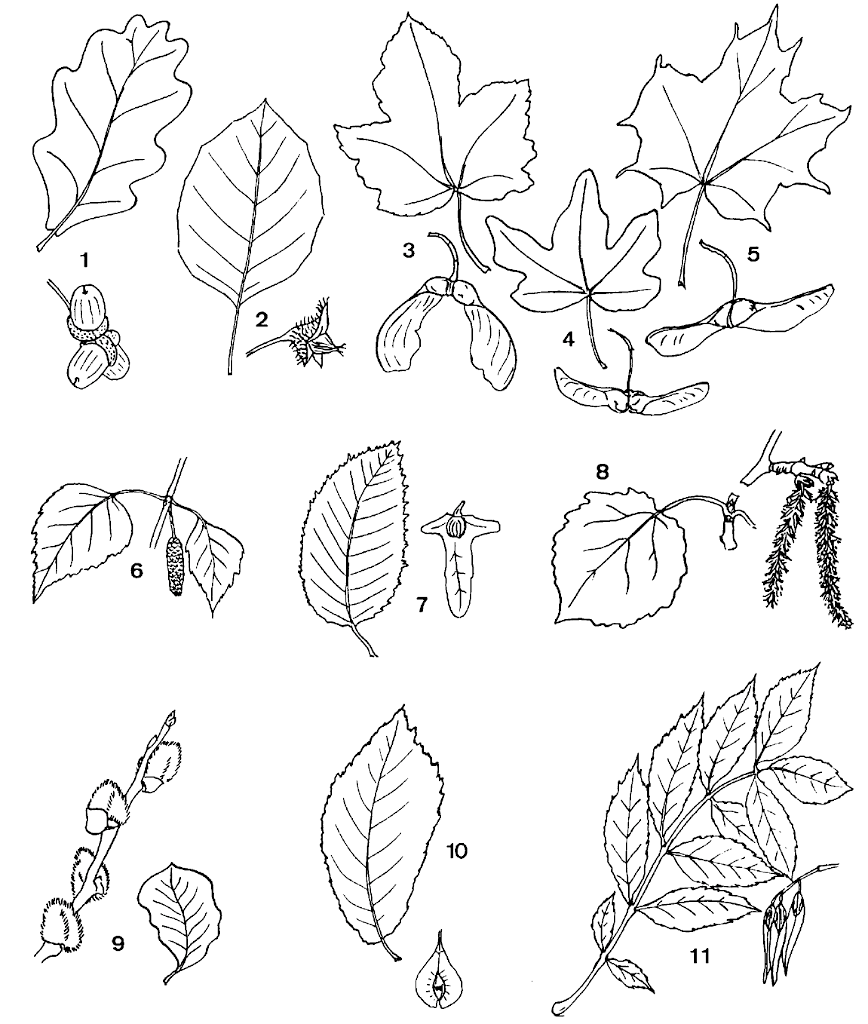

Häufigere Laubbäume unserer Wälder

| Baumart | Blätter | Blüten | Früchte | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Trauben- od. Wintereiche | regelm. gelappt, gestielt | ♂ Kätzchen ♀ knopfartig | kugelige Eicheln, ungestielte Becher |

| Stiel- oder Sommereiche | unregelm. gelappt, ungestielt | wie Wintereiche lang | längl. Eicheln in gestielten Bechern | |

| 2 | Rotbuche | eiförmig, Blattrand gewellt | kätzchenartig | scharf dreikantig, in 4-lappigem Becher |

| 3 | Bergahorn | spitze Buchten, Lappen zugespitzt | lange, traubenartige Blütenstände | Flügel bilden spitzen Winkel |

| 4 | Feldahorn | stumpfe Buchten und Lappen | ähnlich wie Bergahorn | Flügel bilden gestreckten Winkel |

| 5 | Spitzahorn | stumpfe Buchten, Lappen mit Spitzen | ähnlich wie Bergahorn | Flügel bilden stumpfen Winkel |

| 6 | Birke | dreieckig, doppelt gesägt | ♂ und ♀ Kätzchen | kleine Nüsschen in walzenförmigen Zapfen |

| 7 | Hagebuche | eiförmig, doppelt gesägt, plissiert | ♂ und ♀ Kätzchen | Nüsschen in dreilappiger Hülle |

| 8 | Schwarzpappel | rundlich herzförmig | ♂ und ♀ pelzige Kätzchen | kapselförmig, Samen mit Haarschaft |

| 9 | Weide (über 30 Arten) | eiförmig bis lanzettlich | zweihäusig Kätzchen | aufspringende Kapseln mit kleinen Samen |

| 10 | Bergulme | breit, am Grund asymmetrisch | rotviolett in glockiger Blütenhülle | Büschel von eiförmigen Flügelfrüchten |

| 11 | Esche | unpaarig gefiedert, Blattrand gesägt | büschelförmige Blütenstände | Nüsschen mit zungenförmigem Flügel |

Neben diesen 11 Arten finden wir in unseren Wäldern noch folgende Bäume relativ häufig:

- Winter- und Sommerlinde

- Waldkirsche

- Zitterpappel (= Espe oder Aspe)

- Schwarz- und Weisserle

- Robinie (= falsche Akazie)

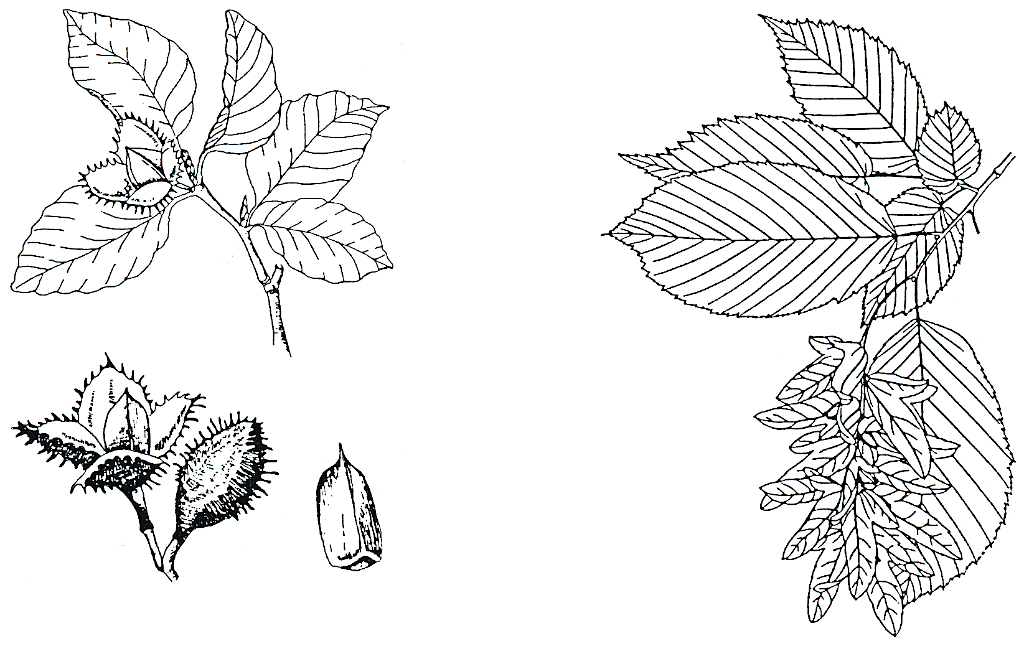

Vergleichende Darstellung von Rotbuche und Hagebuche

| Rotbuche | Hagebuche | |

|---|---|---|

| Höhe | bis 45 m | 6–15 m, selten bis 25 m |

| Form | kräftiger Baum mit grosser ausladender Krone | kleiner Baum, oft eher nur buschartig |

| Stamm | rund, ohne Längswülste | kaum rund, mit Längswülsten |

| Rinde | glatt, grau, selten rissig | grau, glatt, fleckig |

| Blätter | breit, mit welligem Rand, Oberseite dunkelgrün und glänzend, Unterseite matt | oval, zugespitzt, doppelt gesägt, nicht glänzend, teilweise behaart |

| Blüten | ♀ kugelige, hängende Kätzchen ♂ kurz gestielt und und aufrecht | ♀ schlaff herabhängende Kätzchen ♂ unscheinbar mit deutlich roten Narben |

| Früchte | vierklappiger Becher mit dreikantiger Frucht | harte, gerippte Nüsschen mit einem Samen und dreiteiligem Flügel |

Die beiden weniger häufigen Ahornarten

| Feldahorn | Spitzahorn | |

|---|---|---|

| Vorkommen | Hügelstufe, in Eichen-Hagebuchenwäldern, gewisse Bedeutung als Zierbaum | ähnlich Bergahorn, weniger hoch hinauf steigend |

| Alter | etwa 100 Jahre | um 150 Jahre |

| Höhe | meist kaum 10 m | selten über 20 m |

| Rinde | zuerst glatt, später netzartig aufgerissene, korkreiche Borke | gelblichgrau, früh schwärzliche, fein längsrissige, nicht bildend blätternde Borke bildend |

| Blätter | klein, 3–5 abgerundete Lappen; führen Milchsaft | meist gross, 5 mit mehreren Spitzen versehene Lappen, führen Milchsaft |

| Blüten | Mai, mit Laubausbruch; scheinzwittrig, Doldenrispen bildend; Insektenbestäubung | April-Mai, vor Laubausbruch; scheinzwittrig, Doldenrispen bildend; Insektenbestäubung |

| Früchte | platte Spaltfrüchte, Rückenlinien bilden gestreckten Winkel | plattgedrückte Spaltfrüchte, Rückenlinien bilden stumpfen Winkel |

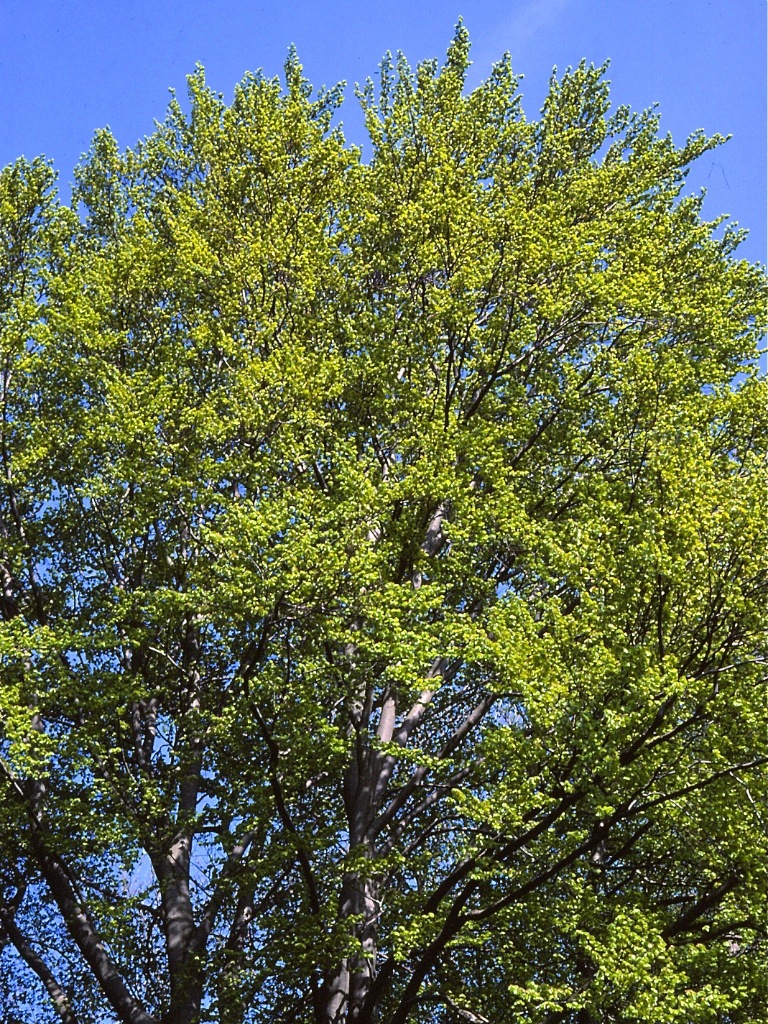

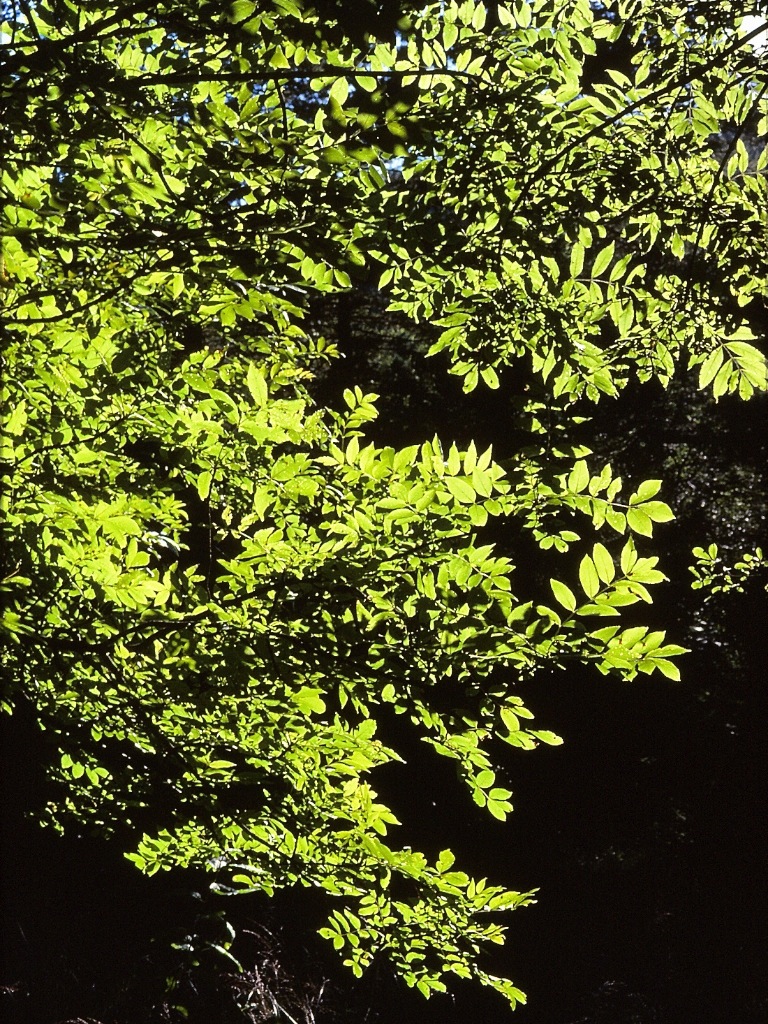

Fotos von Laubbäumen

Rotbuche

Hagebuche

Ulme

Esche

Kirschbaum

Robinie

Bergahorn

Spitzahorn

Feldahorn

Stieleiche

Traubeneiche

Birke

Zitterpappel (Espe, Aspe)

Mehlbeerbaum

Vogelbeerbaum

Elsbeerbaum

Speierling

Weide

Schwarzerle

Walnussbaum

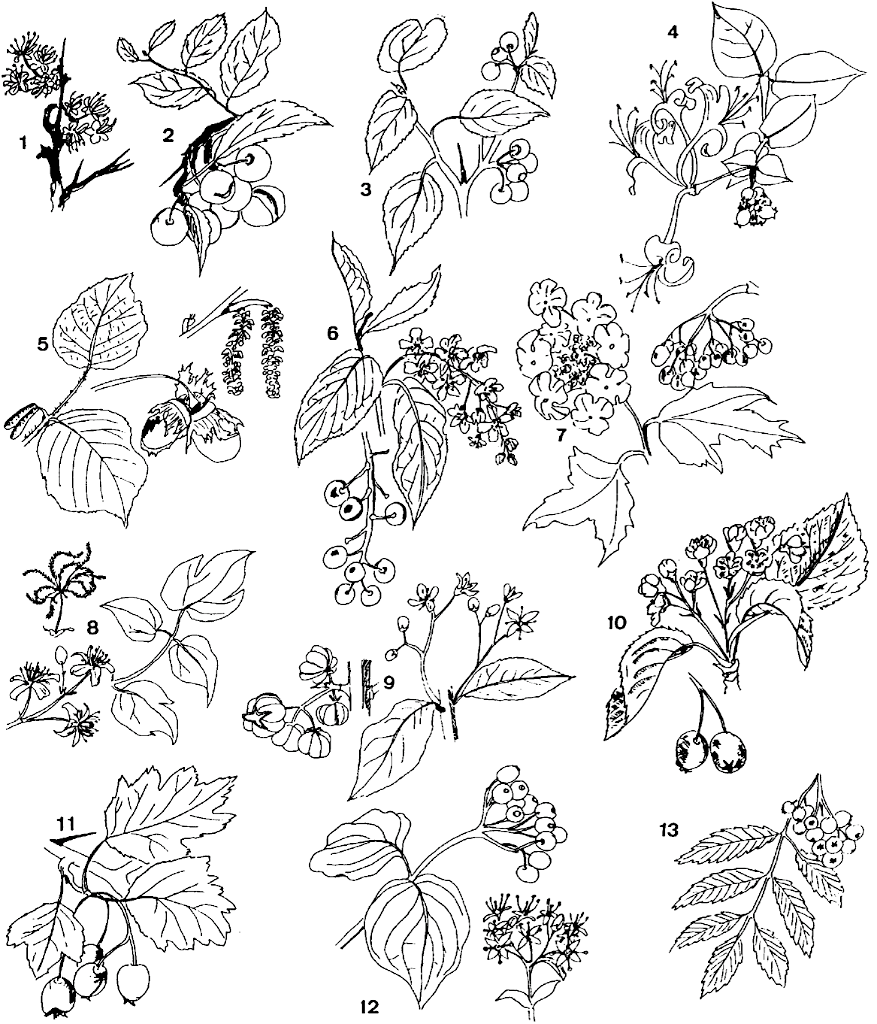

Häufige Sträucher unserer Wälder

| Blätter | Blüten | Früchte | Besonderes | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1,2 | Schwarzdorn | klein, lanzettlich, gesägt | weiss, in Haufen, rosenblütenartig | bläulich bereift, kugelig, essbar | sparriger Strauch mit Dornen |

| 3 | Kreuzdorn | rundlich, zugespitzt, gekerbt | klein, gelbgrün, in Knäueln | erbsengross blauschwarz, giftig | endständige Dornen |

| 4 | Heckenkirsche Geissblatt | breit, eiförmig, flaumig behaart | weiss, dann gelb, paarweise an Stiel | erbsengrosse Doppelbeeren, giftig | reichverzweigter, niederer Strauch |

| 5 | Hasel | gross, oval, beidseitig behaart | ±: Kätzchen ∞: Knospen | Nuss in harter, brauner Schale | blüht schon im Februar-März |

| 6 | Traubenkirsche | breit, lanzettlich mit kurzer Spitze | weiss, in hängenden Trauben | erbsengross, schwarz, giftig | stark duftende Blüten |

| 7 | Gemeiner Schneeball | 3–5 lappig, ahornartig, gezähnt | weiss, in Rispen mit Scheinblüten | glänzend rot, beerenartig, giftig | auch Rinde und Blätter sind giftig |

| Wolliger Schneeball | gross, oval, weich, rauh behaart | alle gleichartig, weiss, in Rispen | ungeniessbar, zuerst rot, dann schwarz | wohlriechende Blüten | |

| 8 | Waldrebe | unpaarig gefiedert, rankend | weiss, filzige Kelchblättern | kleine Nüsschen, fedrig geschwänzt | klettert an Sträuchern u. Bäumen |

| 9 | Pfaffenhütchen | lanzettlich, zugespitzt, kahl | klein, gelbgrün, langgestielt | karminrote Kapsel; gelbrote Samen | geschützt; Samen sind giftig |

| 10 | Mehlbeere | oval, ledrig; Blattunterseite weiss, filzig | weiss, aufrechte Rispe | kleine, kugelige, rotbraune, mehlige Apfelfrüchte | wird bis 200 Jahre alt, Früchte nach Frost geniessbar |

| 11 | Weissdorn | leicht gelappt, sehr variabel | weiss oder rosa, in Trugdolden | rote, eiförmige, mehlige Apfelfrüchte | Brutstätte schädlicher Pilze (Mehltau) und Insekten |

| 12 | Hartriegel Hornstrauch | eiförmig, ganzrandig, im Herbst rot | weissgelb, lang gestielte Dolden | erbsengrosse, blau-schwarze Früchte | sehr häufig, träg-wüchsig |

| 13 | Eberesche Vogelbeere | unpaarig gefiedert, Teilblätter gesägt | weissgelb, aufrechte Rispen | orange-rote Apfelfrüchte, in Büscheln | anspruchslos, steigt bis 2400 |

Neben diesen dargestellten Arten finden wir in unseren Laubmischwäldern und an den Waldrändern auch noch folgende Sträucher relativ häufig:

- Schwarzer Holunder mit schwarzen Früchten und Roter Holunder mit roten Früchten

- Liguster mit Blättern, die im Winter oft noch an den Zweigen bleiben

- Faulbaum oder Pulverholz, das man früher zur Herstellung von Schiesspulver brauchte

- Heckenrose mit den Hagebuttenfrüchten

- Seidelbast (blüht beinahe mit der Schneeschmelze, Rinde und Beeren enthalten hochgiftige Stoffe)

Waldrebe

Schwarzdorn

Hasel

Traubenkirsche

Wolliger Schneball

Gemeiner Schneeball

Pfaffenhütchen

Zweigriffliger Weissdorn

Eingriffliger Weissdorn

Berberitze

Hartriegel

Faulbaum

Rote Heckenkirsche

Liguster

Hundsrose

Heckenrose

Schwarzer Holunder

Roter Holunder

Zwerg-Holunder

Stechpalme

Seidelbast

Christophskraut

Pimpernuss

Efeu

Schmerwurz

Wacholder

Tollkirsche

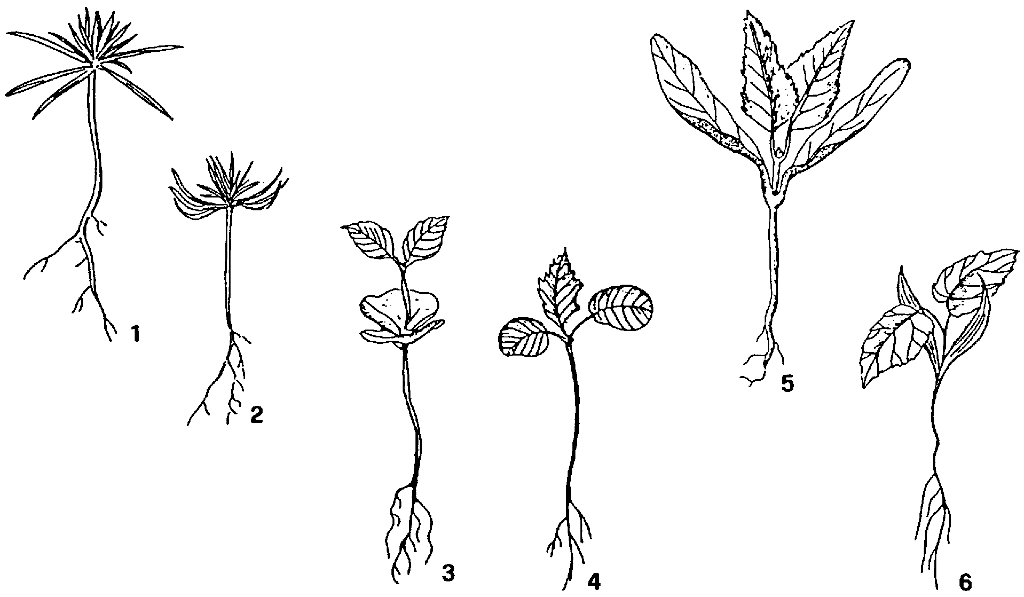

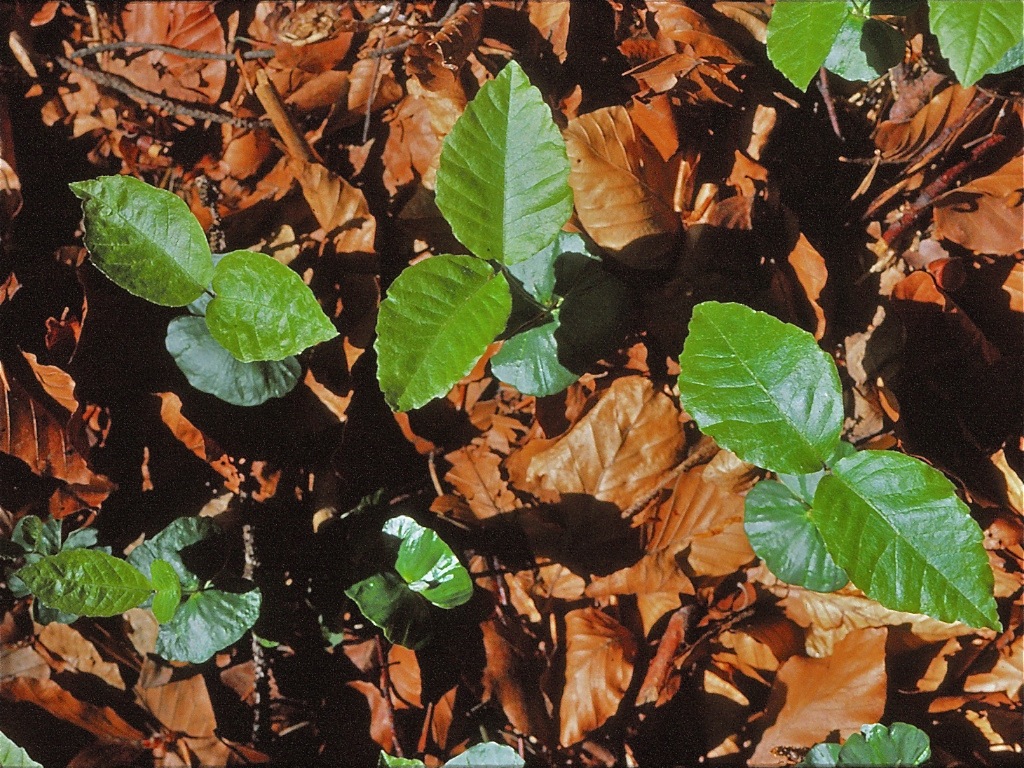

Keimlinge ausgewählter Waldbäume

| Keimblätter | Erstlingsblätter | ||

|---|---|---|---|

| 1 | Rottanne | 6–9 im Quirl, bogig aufwärts gekrümmt, dreikantig, zugespitzt, an den Seitenflächen weiss punktiert | kleiner als Keimblätter, an ihren Seitenkanten im oberen Teil fein gezähnt |

| 2 | Waldföhre | 4–7, meist 6 im Quirl, bogig auf gerichtet, dreikantig, glattrandig | beidkantig gesägt, nicht paarweise, sondern einzeln stehend |

| 3 | Rotbuche | gross, nierenförmig, ledrig, oben glänzend grün, unten weisslich, ganzrandig, am Rand grobwellig | gegenständig, deutlich gezähnt, normalen Blättern ähnlich, flaumig behaart wie der Stengel |

| 4 | Hagebuche | kurzgestielt, verkehrt eiförmig, ganzrandig, dick, ledrig, handnervig, unbehaart, unten weisslich | einzeln, den normalen Blättern ähnlich |

| 5 | Esche | schmal zungenförmig, glatt, ledrig, fiedernervig mit 1 Mittelnerv (im Unterschied zu den Ahornarten) | gestielt, gegenständig, ungeteilt, ungleich gezähnt; Folgeblätter dreizählig, weitere unpaarig gefiedert |

| 6 | Bergahorn | glatt, ohne Querknickungen, zungenförmig, nach oben verschmälert, mit 3 parallelen Nerven | gestielt, länglich herzförmig, zugespitzt, ungelappt, aber gesägt |

Altersangaben zu unseren Bäumen und Sträuchern

| Natürliches Alter Jahre | Nutzungsalter Jahre | |

|---|---|---|

| Rottanne | 200–400 | 90–120 |

| Weisstanne | 600 | 150 |

| Waldföhre | 150–250 | 100–120 |

| Lärche | 600 | 100–140 |

| Eibe | 400–600 (1000) | |

| Rotbuche | 300 | 140–160 |

| Hagebuche | 150 | 60–100 |

| Bergahorn | 400–500 | 120–140 |

| Feldahorn | 100 | |

| Spitzahorn | 150 | |

| Stieleiche | 500–1000 | 180–300 |

| Esche | 300 | |

| Bergulme | 500 | 120–140 |

| Winterlinde | 600 | |

| Sommerlinde | 1000 | |

| Waldkirsche | 80–90 | |

| Birke | 120 | |

| Zitterpappel | 100 | |

| Schwarzerle | 100–150 | |

| Weisserle | 50 | |

| Robinie | 100 | |

| Schwarzdorn | 40 | |

| Haselstrauch | 60–70 | |

| Hartriegel | 30 | |

| Salweide | 60 | |

| Eberesche | 80–100 | |

| Mehlbeerbaum | 200 | |

| Elsbeerbaum | 100 (–300) | |

| Faulbaum | 60 |

Die Bedeutung des Lichtes für unsere Waldpflanzen

Zwischen den Waldpflanzen unserer Breitengrade herrscht ein ständiger Kampf ums Licht. Er spielt sich allerdings völlig lautlos ab und ist wenig aufsehenerregend. Sieht man aber genauer hin, so kann man Folgen von Lichtmangel entdecken:

- Lichtbedürftige Baum- und Straucharten (Föhren, Lärchen, Eichen, Ulmen, Eberesche, Schwarzdorn, Wolliger Schneeball) gedeihen nicht recht. Bäume, die nur anfänglich genügend Licht erhielten, haben später oft bis weit hinauf dürre Äste.

- Bei Lichtmangel richten viele Pflanzen ihre Blätter nach der Sonne aus, um möglichst viel Licht einfangen zu können. Besonders eindrücklich sind in diesem Zusammenhang die mosaikartigen Anordnungen der Blätter bestimmter Bäume.

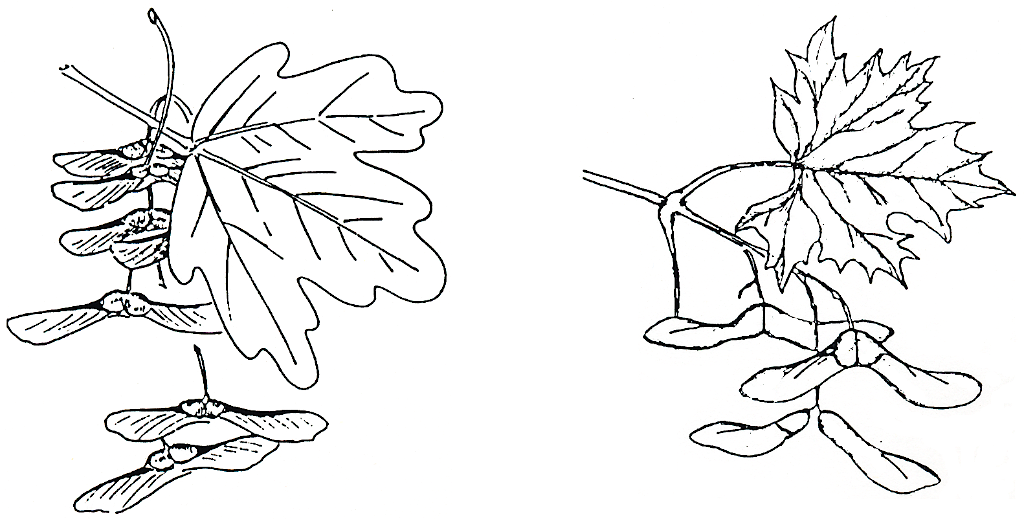

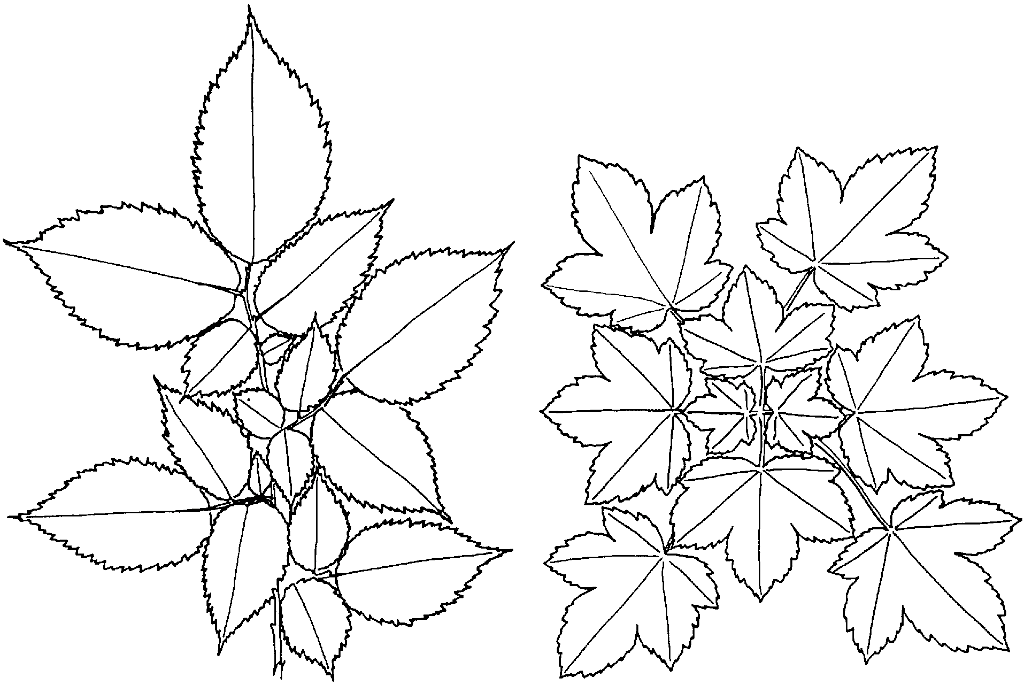

Blattanordnung der Bergulme und des Bergahorns in schattigen Lagen

Um das zur Verfügung stehende Licht möglichst gut auszunützen, fügen sich die Blätter dicht aneinander und vermeiden starke Überlappungen. Die Bergulme erreicht das durch verschiedene Blattgrössen und teilweise durch verschiedene Blattrichtungen, der Bergahorn zusätzlich noch durch verschieden lange Blattstiele:

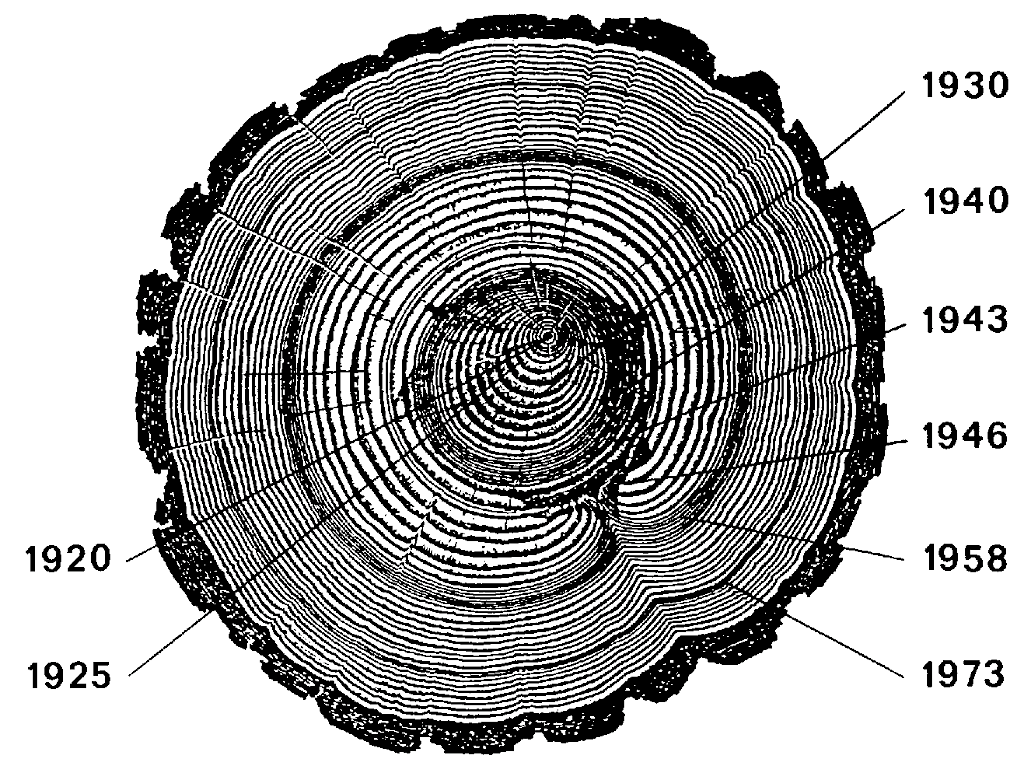

Die Jahrringe einer 62jährigen Föhre erzählen

| Jahr | Vorgang |

|---|---|

| 1920 | Der Samen einer Föhre keimt |

| 1925 | Frühjahre und Sommer bringen viel Regen. Der Baum wächst schnell, seine Jahrringe sind breit und gleichmässig. |

| 1930 | Schon seit dem sechsten Altersjahr drückt ein umgefallener Nachbarbaum gegen die Föhre. |

| 1940 | Der Baum wächst seit einigen Jahren wieder gerade, aber seine Nachbarn wachsen mit und nehmen ihm Sonne und Wasser weg. |

| 1943 | Die Nachbarbäume werden geschlagen. Unsere Föhre kann wieder kräftiger wachsen und bildet breite Jahrringe. |

| 1946 | Zum Glück hat der Waldbrand unseren Baum nur auf der rechten Seite leicht verletzt. Jahr für Jahr überdeckt neues Holz die Brandwunde. |

| 1958 | Diese engen Jahrringe entstehen während einer längeren Trockenzeit. |

| 1973 | Insektenlarven haben viele Knospen und und Nadeln gefressen. Der Baum steht unter Stress und bildet eine weitere Gruppe von engen Jahrringen. |

| 1982 | Die Föhre ist nicht mehr gesund und wird geschlagen. |

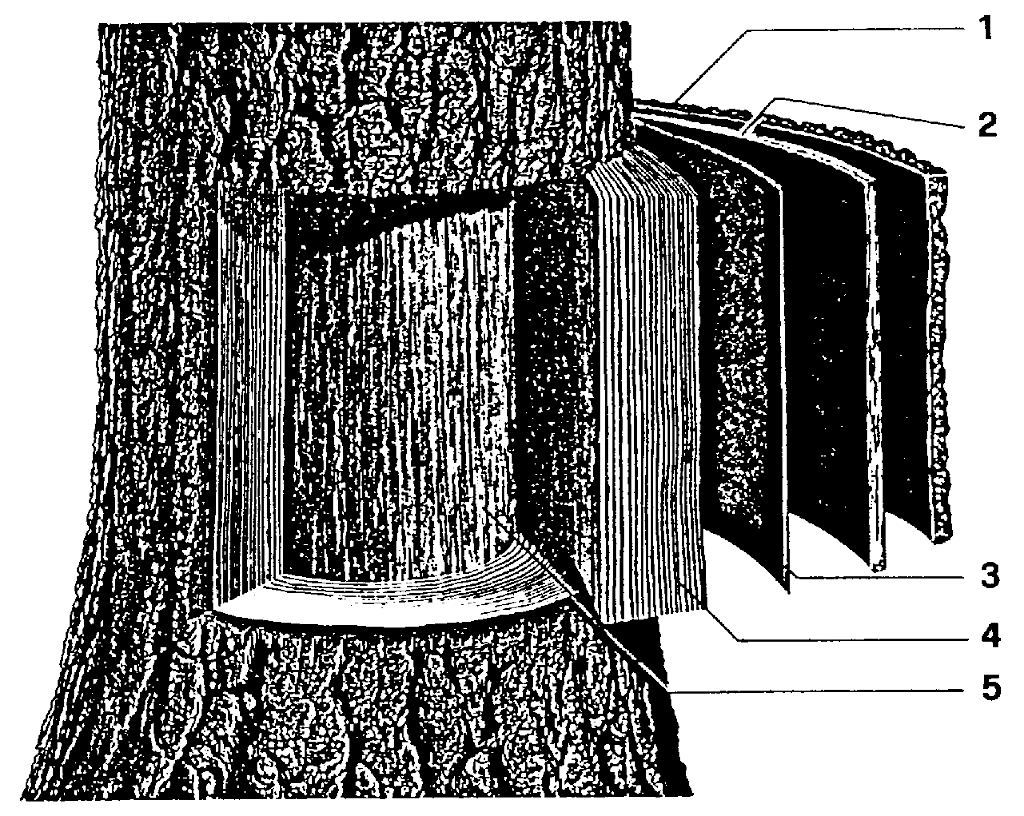

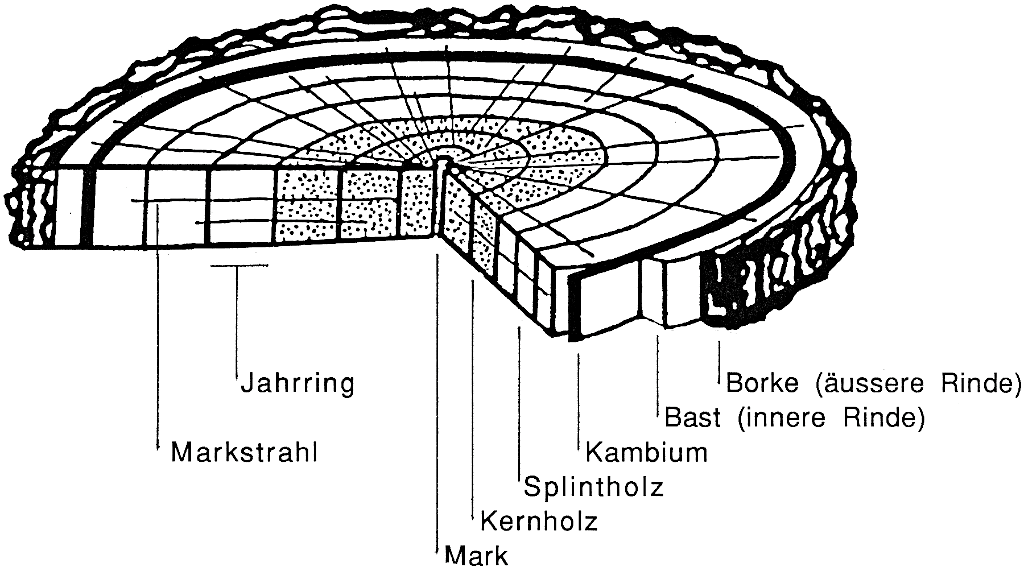

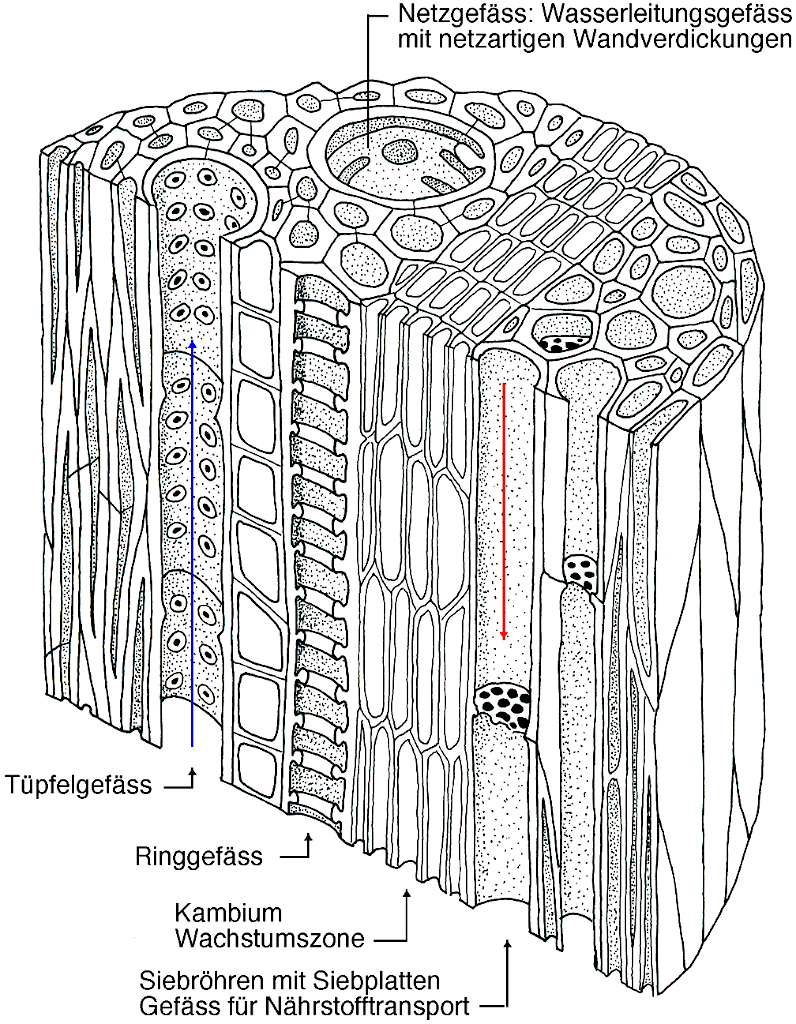

Die Schichten eines Baumstammes

- Äussere Rinde oder Borke

Sie erneuert sich ständig, hält Regenwasser ab, verhindert bei Sonnenschein eine zu grosse Verdunstung und schützt ferner gegen Kälte, Hitze, Pilz- und Insektenbefall. - Innere Rinde oder Bast

Darin liegen die Nährstoffleitungen für die Versorgung des Baumes. Der Bast lebt nur relativ kurze Zeit, verwandelt sich nach dem Absterben in Kork und wird Teil der Borke. - Kambium

Diese Zellschicht ist der eigentlich wachsende Teil des Stammes. Sie erzeugt jedes Jahr neue Borken- und Splintholzringe, also neue Rinden- und Holzschichten. - Splintholz

Darin liegen die Wasserleitungen des Baumes. Splintholz ist junges Holz. Mit der Bildung neuer Splintholzringe verlieren die inneren Zellen an Lebenskraft und verwandeln sich in Kernholz. - Kernholz

Die zentrale, stützende und tragende Säule eines Baumes ist das Kern- oder Herzholz. Es besteht aus einem System toter, hohler, nadelartiger Zellulosefasern, die durch einen Leim, das Lignin, zusammengehalten werden.

Ein Baumquerschnitt besteht aus verschiedenen Schichten

Borke (äussere Rinde)

Erneuert sich ständig, hält Regenwasser ab, verhindert bei Sonnenschein zu grosse Verdunstung, schützt ferner gegen Kälte, Hitze, Pilz- und Insektenbefall

Bast (innere Rinde)

Darin liegen die Nährstoffleitungen für die Versorgung des Baumes. Der Bast lebt nur relativ kurze Zeit, verwandelt sich nach dem Absterben in Kork und wird Teil der Borke.

Kambium

Diese Zellschicht ist der eigentlich wachsende Teil des Stammes. Sie erzeugt jedes Jahr neue Borken- und Splintholzringe, also neue Rinden- und Holzschichten.

Splintholz

Darin liegen die Wasserleitungen des Baumes. Splintholz ist junges Holz. Mit der Bildung neuer Splintholzringe verlieren die inneren Zellen an Lebenskraft und verwandeln sich in Kernholz.

Kernholz

Zentrale, stützende und tragende Säule eines Baumes; besteht aus einem System toter, hohler, nadelartiger Zellulosefasern, die durch einen Leim, das Lignin, zusammengehalten werden.

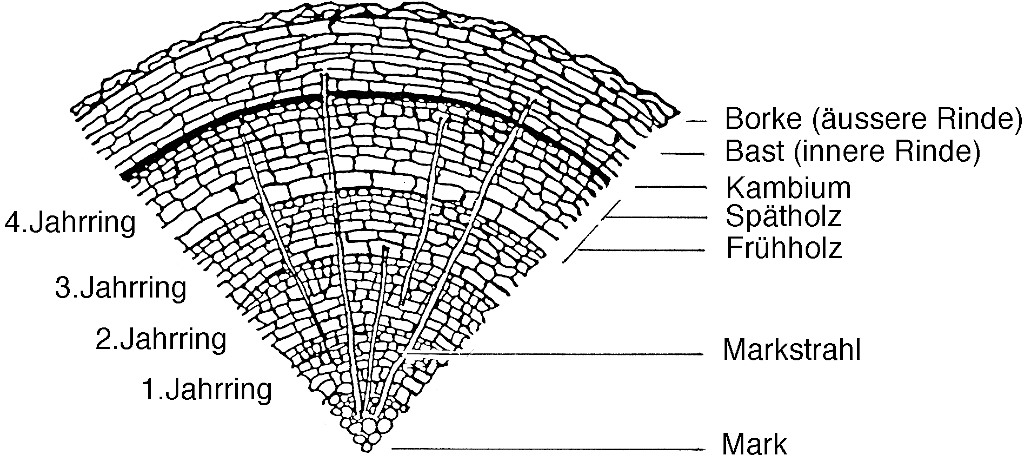

Querschnitt durch einen Baum mit vier Jahrringen

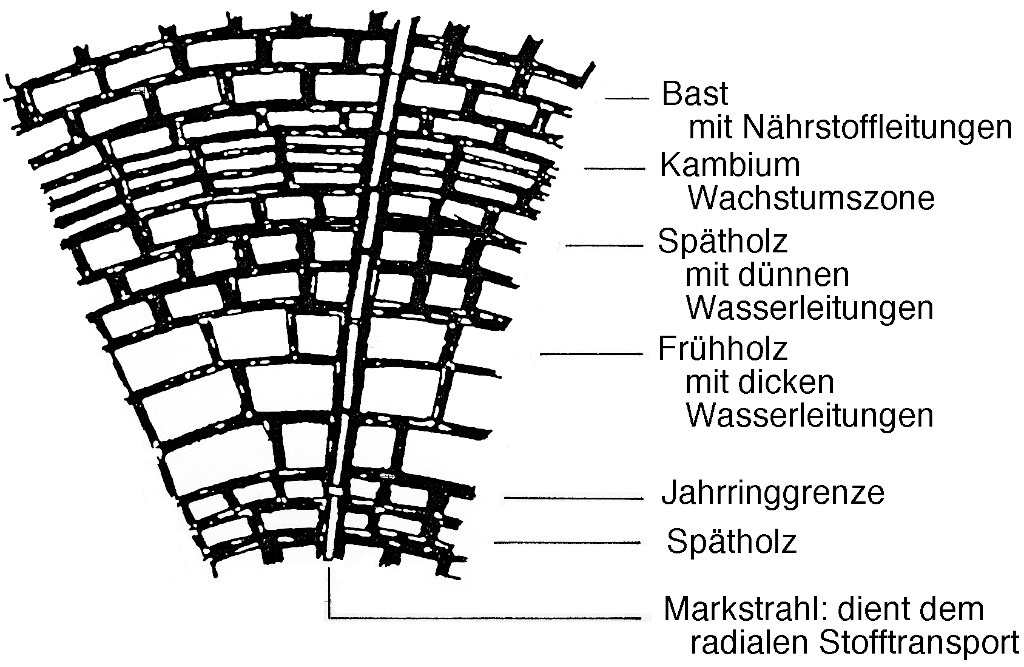

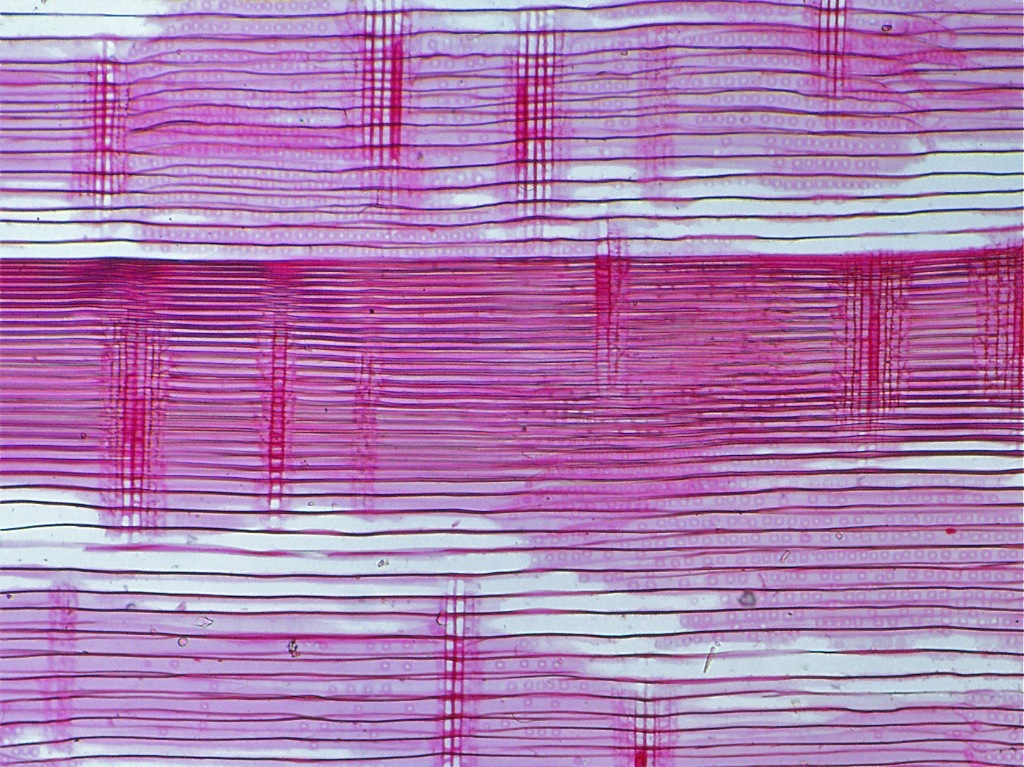

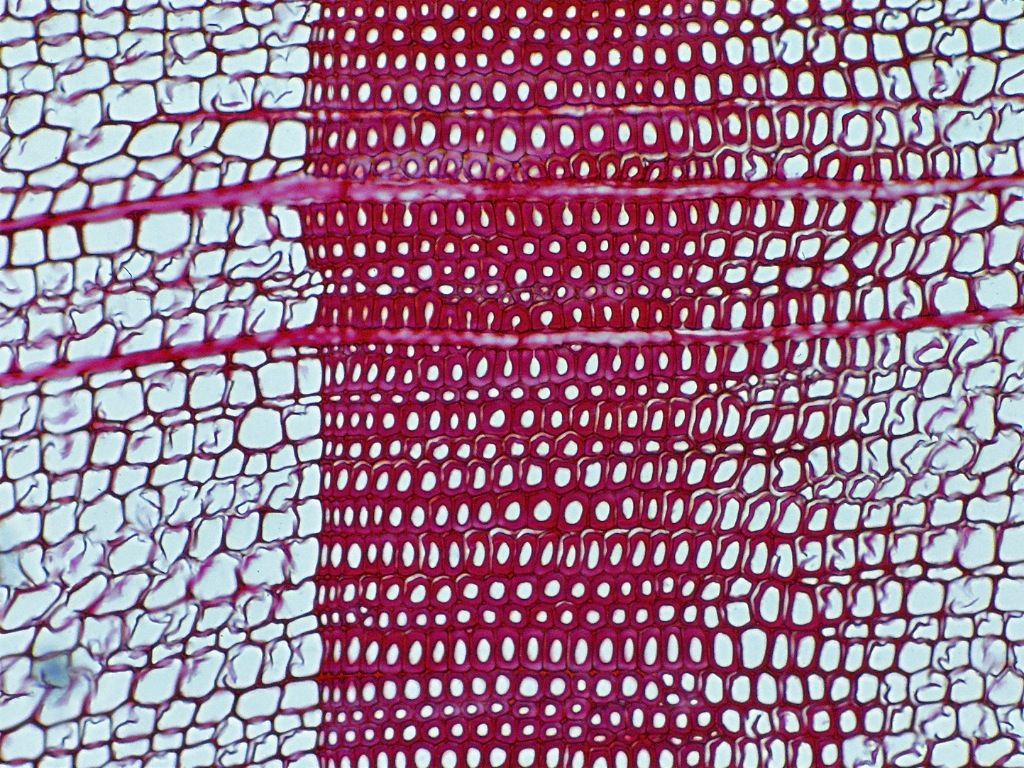

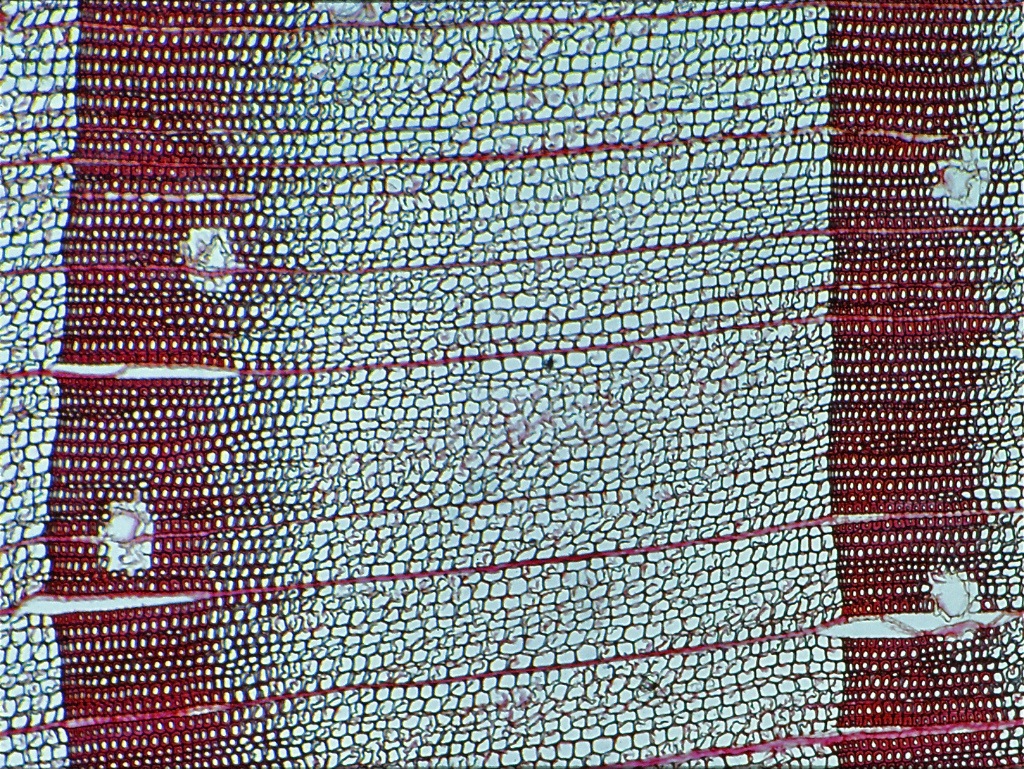

Stark vergrösserter Ausschnitt aus dem Baumquerschnitt

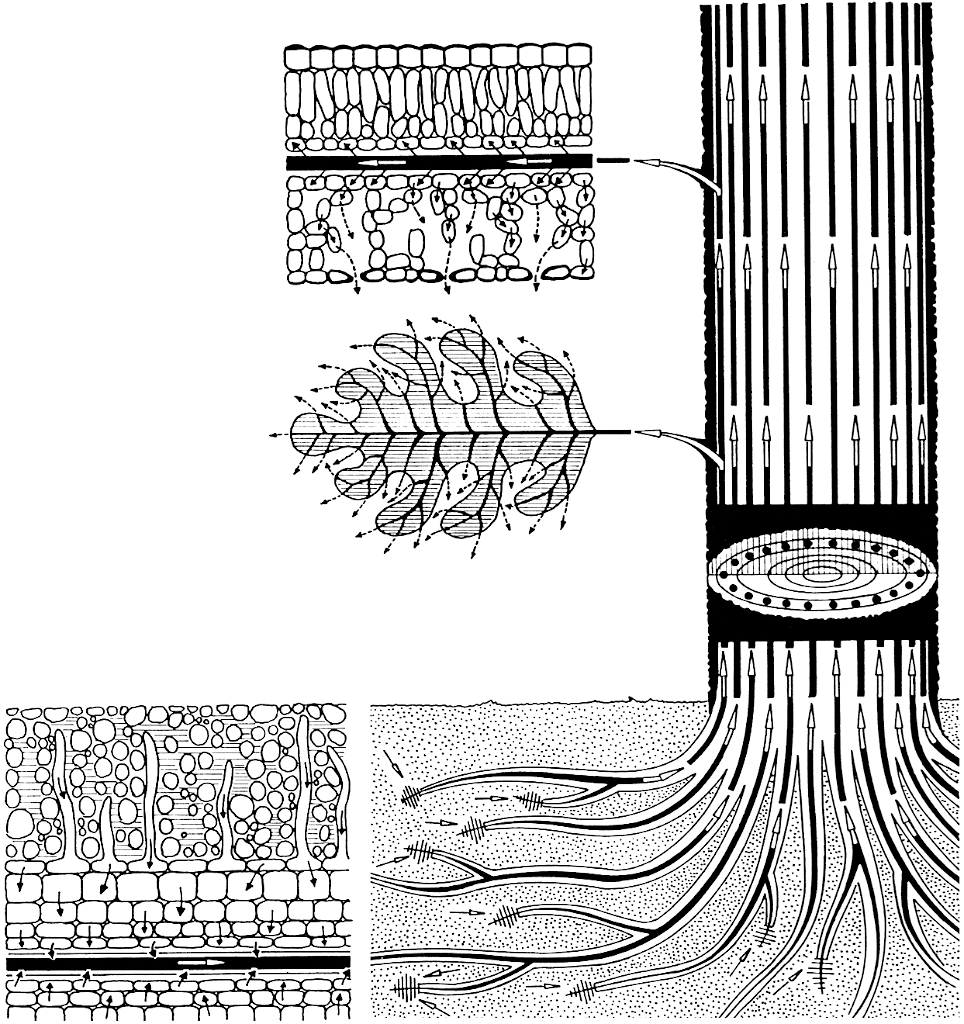

Wachstum eines Baumes

Das Kambium, ein Gewebe zur Bildung neuer Zellen

Während des sekundären Dickenwachstums bilden sich zusätzliche Leitungs- und Festigungsgewebe. Sie entstehen im Kambium, einer Wachstumszone, die als geschlossener Zylinder den eigentlichen Holzkörper umgibt und verstärken das primär gebildete Gewebe im jungen dünnen Spross und in den Wurzeln. Die Zellen des Kambiums teilen sich, wobei die neugebildeten Zellen sowohl nach innen als nach aussen geschoben werden. Das neu gebildete Gewebe auf der Innenseite des Kambiums bezeichnet man als Holz, dasjenige auf der Aussenseite als Bast.

Holzteil

Zum Holzteil gehören neben den Parenchymzellen (Zellen des Grundgewebes) die Wasserleitungsgefässe und die Holzfasern. Die Gefässe bestehen aus längs verlaufenden Strängen, die Leitungs-, aber auch Festigungsaufgaben haben. Sie entstehen aus aneinander gereihten Zellen, die früh absterben. Dabei lösen sich ihre Querwände auf, und es bilden sich lange, in der Längsrichtung verlaufende Kapillarröhren. Die Gefässe mit den grösseren Durchmessern dienen allein der Wasserleitung. Sie sind durch sogenannte Tüpfel mit den parallel verlaufenden Nachbarzellen verbunden. Die engen Gefässe dienen vor allem der Festigung. Ihre Zellwände können sich stark verdicken, sodass man im mikroskopischen Querschnittspräparat nur noch enge Poren erkennt. Holzfasern bilden ebenfalls längs verlaufende Stränge, die aus meist schon abgestorbenen Zellen bestehen. Die Wände dieser Zellen sind allseitig stark verdickt und bilden damit eine wichtige Voraussetzung für das Festigungsgewebe.

Parenchymzellen sind lebende Zellen des Grundgewebes

Im Unterschied zu den toten Zellen der Gefässe und Holzfasern bleiben die Parenchymzellen lebend. Sie dienen der Speicherung von Reservestoffen (Öle, Zucker und vor allem Stärke). Man unterscheidet zwischen den längs der Gefässe parallel laufenden Holzparenchymzellen und den horizontal verlaufenden Markstrahlparenchymzellen. Beide werden vom Bast her mit organischen Nährstoffen versorgt.

Jahrringe

Die Holzmasse, die ein Baum in einem Jahr bildet, ist auf dem Stammquerschnitt als konzentrisch verlaufender Ring schon mit blossem Auge sichtbar. Jeder Jahrring besteht aus zwei mehr oder weniger verschiedenen Schichten. Der Unterschied entsteht durch die sich ändernden Faktoren, die das Wachstum während eines Sommerhalbjahres beeinflussen. Bei Beginn des Wachstums im Frühling ist für den Baum der Bau neuer Wasserleitungen wichtig, im Sommer steht die Festigung des neuen Gewebes im Vordergrund. So sind die im Frühjahr gebildeten Zellen dünnwandig und weit, die später gebildeten dickwandig und eng. Man unterscheidet Früh- und Spätholz.

Splintholz und Kernholz

Vielfach sind die Gefässe nur einige Vegetationsperioden lang in Betrieb. Am Wassertransport für den ganzen Baum sind immer nur die äusseren (jüngeren) Jahrringe beteiligt. Diese bilden das Weichholz oder Splintholz. Die älteren, weiter nach innen liegenden Jahrringe werden mit der Zeit ausser Funktion gesetzt und dienen dann nur noch der Festigung. Durch Einlagerung von Gerbstoffen schützen sich die Zellwände gegen die Zersetzung. Dieses Holz zeigt dann eine dunkle Verfärbung und heisst Kernholz. Es ist sehr dauerhaft und stark und damit auch wertvoller.

Bastteil

Der dem Kambiummantel aussen anliegende Bastteil setzt sich aus Parenchymzellen, Siebröhrensträngen und Bastfasern zusammen. Die Siebröhren bilden sich aus längs verlaufenden lebenden Zellen, die durch Siebplatten voneinander getrennt sind. Sie dienen dem Transport organischer Stoffe. Die Bastfasern gehen aus sehr langen, engen, bald absterbenden Zellen hervor, deren dicke Wände meist verholzen.

Korkkambium

Die vom Korkkambium nach aussen abgegebenen Zellen können verkorken und bilden die Borke. Die äusseren Teile der Borke werden meist rissig und können abblättern, darum bleibt der Bastmantel auch bei alten Baumstämmen fast immer dünn.

Schematisiertes Wasserleitungssystem eines Baumes

Die Wasserfäden steigen in langen, dünnen Röhren aus den Wurzeln durch den Stamm in die Blätter hinauf. Diese Fäden bleiben während des ganzen Pflanzenlebens erhalten, laufen also niemals aus. Sie bestehen aus Ketten eng aneinanderhaftender Wasserteilchen. Entweicht das oberste Wasserteilchen einer Kette als Dampf aus dem Blatt, so wird der ganze Faden emporgezogen. Die treibende Kraft zu diesem Vorgang liegt nicht in der Pflanze selber, sondern in der durch die Sonnenwärme verursachten Verdampfung.

Eine hundertjährige Rotbuche gibt an einem normalen Tag 50 Liter Wasser an die Luft ab. Für eine Hektare mit 500 Bäumen sind das 25’000 Liter pro Tag oder 4,5 Millionen Liter pro Sommerhalbjahr.

Damit der Baum derartige Wassermengen aus dem Boden saugen kann, muss die Oberfläche der wasseraufnehmenden Teile enorm gross sein. Das ist möglich durch die Milliarden von Wurzelhaaren, die im Bereiche des ganzen Wurzelwerkes im Boden liegen.

Leitbündel einer zweikeimblättrigen Pflanze

Eine Gruppe der Gefässe dient dem Wassertransport und dem Transport der Salze aus dem Boden in die Blätter. Die andere Gruppe dient dem Transport des durch die Pflanze hergestellten Zuckers. Die Wasserleitgefässe müssen wegen der Saugwirkung der Blätter einem grossen Druck gewachsen sein. Darum besitzen sie verschiedenartige Wandverdickungen.

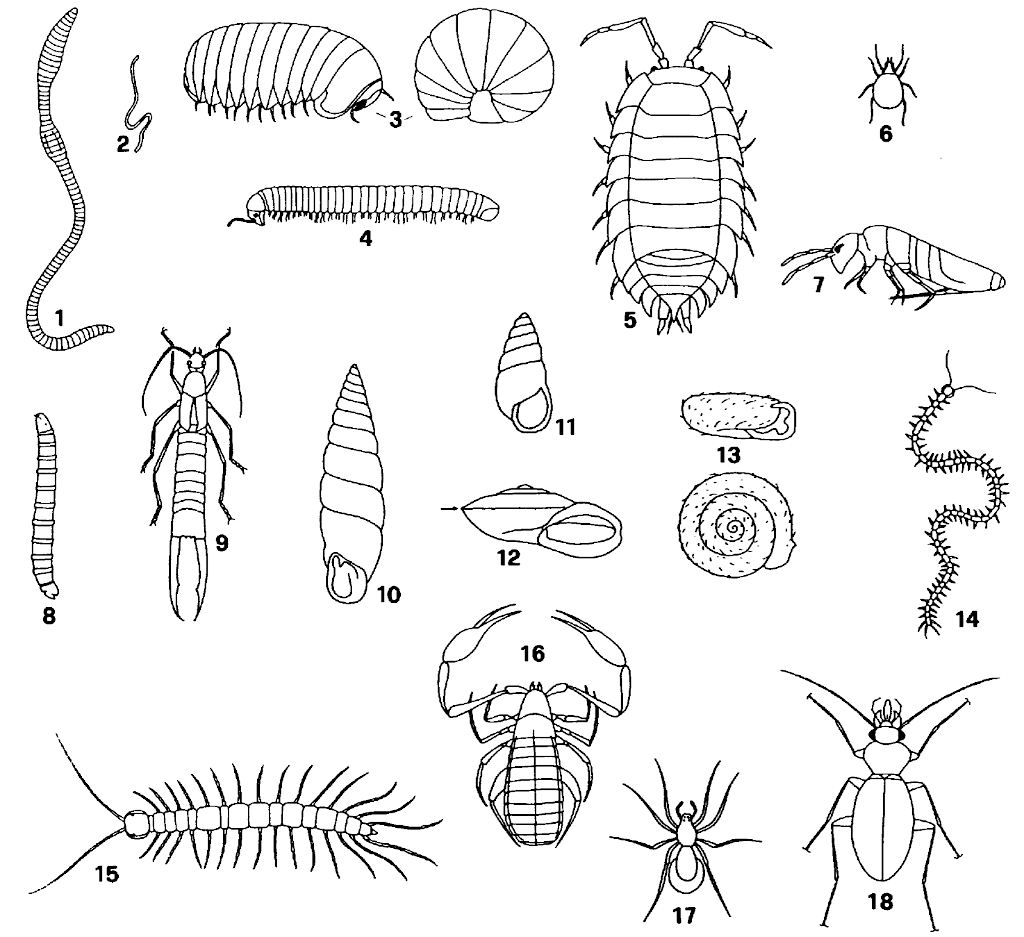

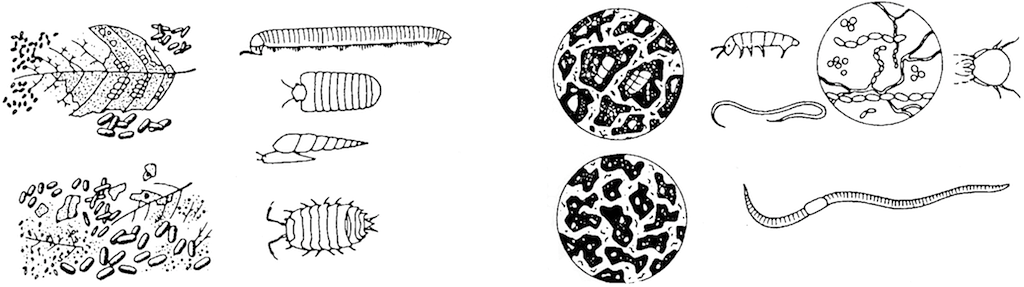

Vertreter der Waldbodenkleintiere

Abfallverwerter

- Regenwurm: bis 15 cm, frisst verrottete Pflanzen

- Enchyträe: 1–2 cm, frisst abgestorbene Pflanzenteile

- Saftkugler: 7–20 mm, frisst Fallaub

- Schnurfüssler: bis 4 cm, frisst Fallaub

- Assel: bis 16 mm, frisst zerfallendes pflanzliches und tierisches Material

- Hornmilbe: 1 mm, frisst Algen, Pilze, Sporen

- Springschwanz: 0,2–8 mm, frisst Fallaub

- Fliegenlarve: bis 2 cm, frisst verrottende Pflanzenteile, aber auch Kleintiere

- Ohrwurm: bis 15 mm, frisst tierische und pflanzliche Stoffe

- Schliessmundschnecke: bis 18 mm hoch

- Turmschnecke: bis 10 mm hoch

- Steinpicker: ø 17–19 mm

- Eingerollte Zahnschnecke: ø 11–15 mm

10–13 fressen verrottende Pflanzenteile

Räuberische Bodentiere

- Erdläufer: bis 3 cm, frisst kleine Regenwürmer

- Steinkriecher: bis 3 cm, frisst Spinnen, Asseln

- Moosskorpion: bis 3 mm, frisst Springschwänze u.a.

- Wolfsspinne: bis 1 cm, frisst Insekten

- Laufkäfer: bis 3 cm, frisst andere Tiere

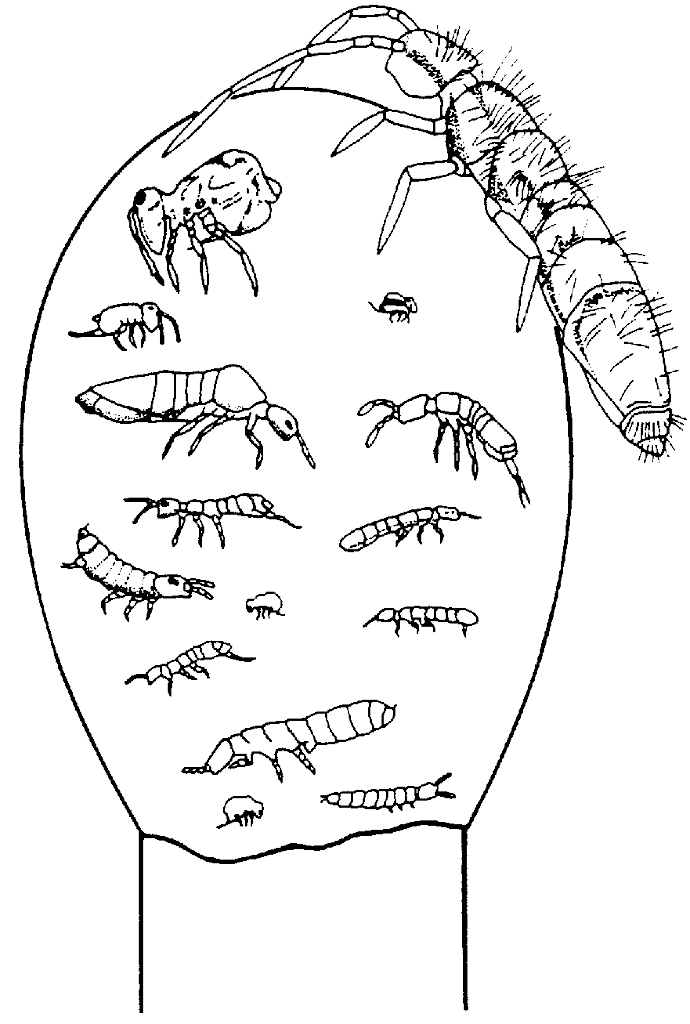

In guten Böden leben grosse Mengen von Tieren

| Individuen pro Quadratmeter | Biomasse | ||

|---|---|---|---|

| Mittel | Optimum | g/m2 | |

| Springschwänze | 50’000 | 400’000 | 4 |

| Käfer, Käferlarven | 100 | 600 | 20 |

| Fliegen-, Mückenlarven | 100 | 1000 | 15 |

| übrige Insekten | 150 | 15’000 | 15 |

| Regenwürmer | 100 | 500 | 200 |

| Einzeller | 108 | 1’011 | 150 |

| Wirbeltiere | < 1 | < 1 | 10 |

Pro Jahr und Hektare fallen im Wald 4 Tonnen Laubstreu an. Davon werden bis zum April des nächsten Jahres von den Bodentieren bis zu 75 % abgebaut.

Viele dieser Tiere sind winzig klein

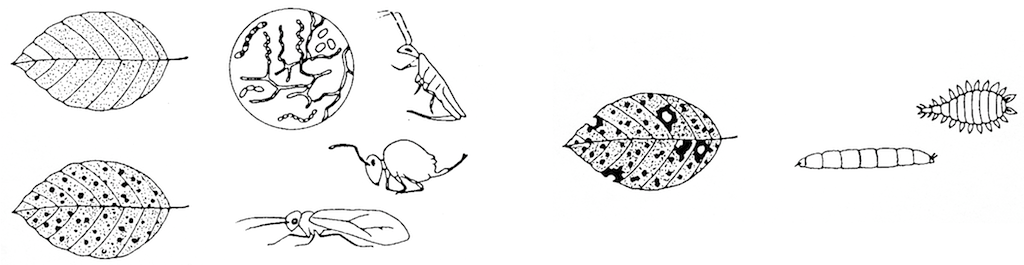

Ein Heer von Bodentieren verarbeitet das Fallaub zu Humus

«Einweichen» des Blattes und Fensterfrass: Am Boden überzieht sich das Fallaub mit einem Wasserfilm. Darin siedeln sich Bakterien, Pilze, Fadenwürmer u.a. an. Sie fangen mit der Zerstörung der Blattoberfläche an und ermöglichen Springschwänzen und Hornmilben zwischen den feinsten Blattadern ganz kleine Fenster herauszufressen. (links) Lochfrass: Fliegenmaden und andere Zweiflüglerlarven fressen runde Löcher in die Blätter oder nagen vom Rand her grössere Stücke heraus. (rechts)

Skelettfrass: Schnecken, Schnurfüssler, Saftkugler, Asseln, Ohrwürmer, Fliegenmaden, Milben, später auch Springschwänze und Enchyträen zerlegen die Blätter zunächst bis auf die Rippen. Schliesslich bauen sie auch noch das Blattskelett ab. Diese Zersetzer hinterlassen massenhaft Kotballen, die viel unverdautes Blattgewebe enthalten. (links) Chemische Zersetzungsprozesse der Kotballen: Kleinere Bodentiere fressen diese Kotballen, die in ihren Därmen durch Bakterien und Pilze chemisch zersetzt werden. Regenwürmer und eine Reihe anderer Tiere durchmischen Bodenteilchen, Kotballen und kleinste Pflanzenreste. Haben alle diese Teilchen mehrere Därme passiert, so liegt krümeliger Humus vor. (rechts)

Schreibe einen Kommentar