Haselmaus

Lebensraum und Lebensgewohnheiten

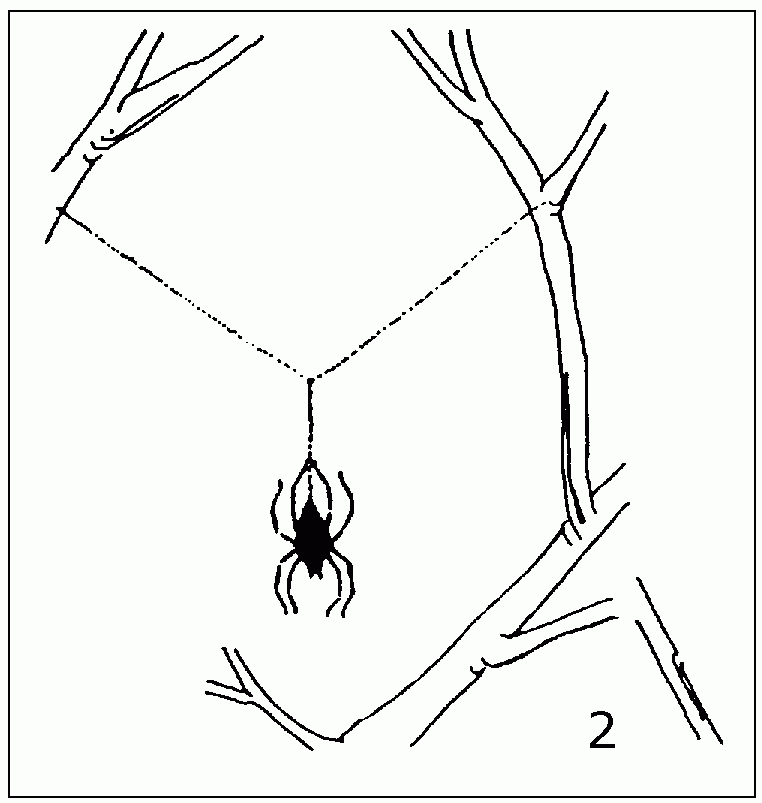

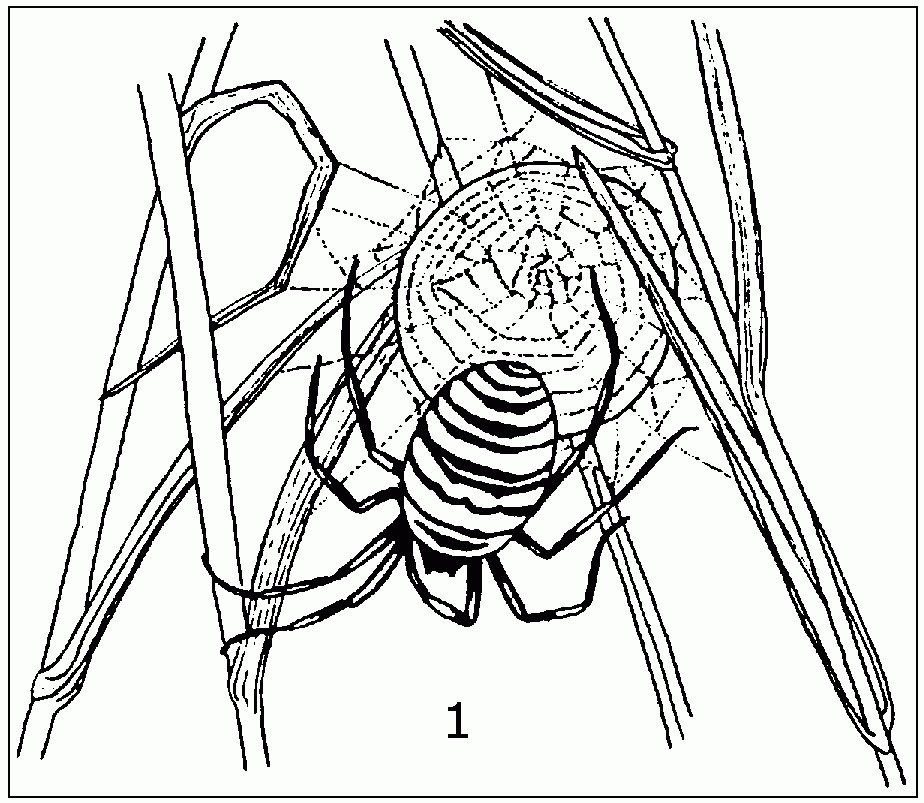

Begegnungen mit Haselmäusen gehören schon nicht zum Alltäglichen. Umso mehr freut es uns, wenn wir beim Durchstöbern buschiger Waldränder plötzlich vor einem kugeligen, kunstvoll mit Gräsern verarbeiteten Nest stehen, das knapp zwei Meter über dem Boden zwischen kleinen Ästen eines Strauches befestigt ist. Wir nähern uns langsam und merken bald, dass hier keine Vögel nisten. Das Nest scheint eine vollkommen geschlossene Hohlkugel zu sein.

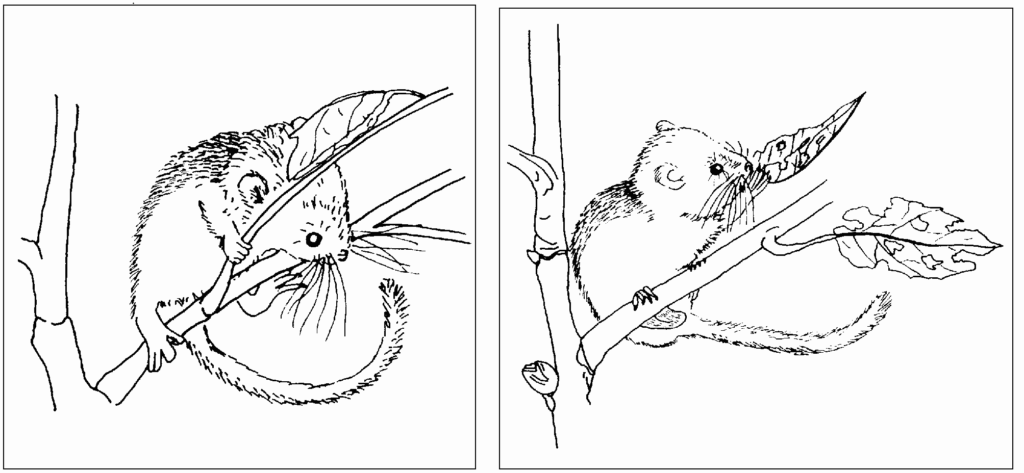

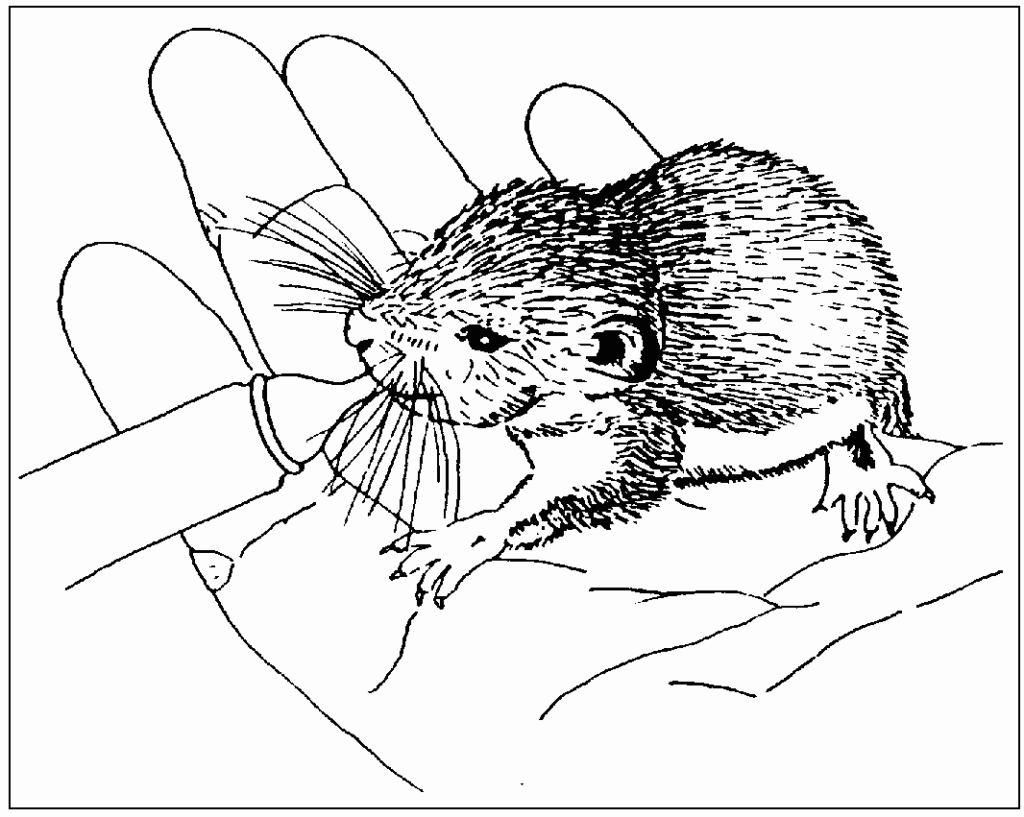

Von der Neugierde gepackt, drücken wir sorgfältig einige Äste zur Seite, und schon huschen drei, vier kleine, rotbraune Haarknäuelchen nebst einem grösseren aus dem kaum sichtbaren, seitlichen Loch des Nestes. Die Haselmausmutter und ihre Jungen flüchten vor einem unbekannten Feind, der ihre Wohnung erschüttert, anders, als dies der Wind tut. Sie springen nicht weit weg, aber die kurzen Strecken legen sie mit traumwandlerischer Sicherheit zurück. Über dünnste Zweige, ja sogar über Blattstiele und Blätter springen sie in die nächste Deckung. Es sind wahre Seiltänzer.

Nur wer jetzt eine halbe Stunde still stehen kann, wird die Tiere nicht aus den Augen verlieren. Die Haselmäuse äugen aufmerksam nach dem Störefried, und die zierlichen, runden Ohren sind auch stets in Bewegung. Ab und zu vernehmen wir ein ganz hohes Piepsen. Die Töne liegen an der Schallgrenze unserer Ohren und darüber, also zum Teil im Ultraschallbereich.

Wenn sich die Tiere sicher fühlen, beginnen sie an einer Knospe zu knabbern oder aus einem Blatt winzig kleine Löcher herauszubeissen. Beim genauen Hinsehen gleichen grosse Teile des Buschblätterdaches über dem Nest einem feinen Sieb. Lange dauert aber diese Mahlzeit nicht; bald trachten die Haselmäuse wieder danach, zu ihrem Nest zu gelangen, wo sie den Rest des Tages verschlafen wollen. Sie gehören nämlich zu den Dämmerungs- und Nachttieren und verlassen tagsüber die Schlafstube nur bei vermeintlicher oder wirklicher Gefahr. Diese Tatsache ist sicher auch der Hauptgrund, warum wir sie nur selten zu Gesicht bekommen und gar nicht so viel über sie wissen. Ähnliches gilt auch für ihre Verwandten, die Garten-, Baum- und Siebenschläfer. Mit diesen zusammen gehören die Haselmäuse zur Nagetierfamilie der Schläfer oder Bilche.

Winterschlaf

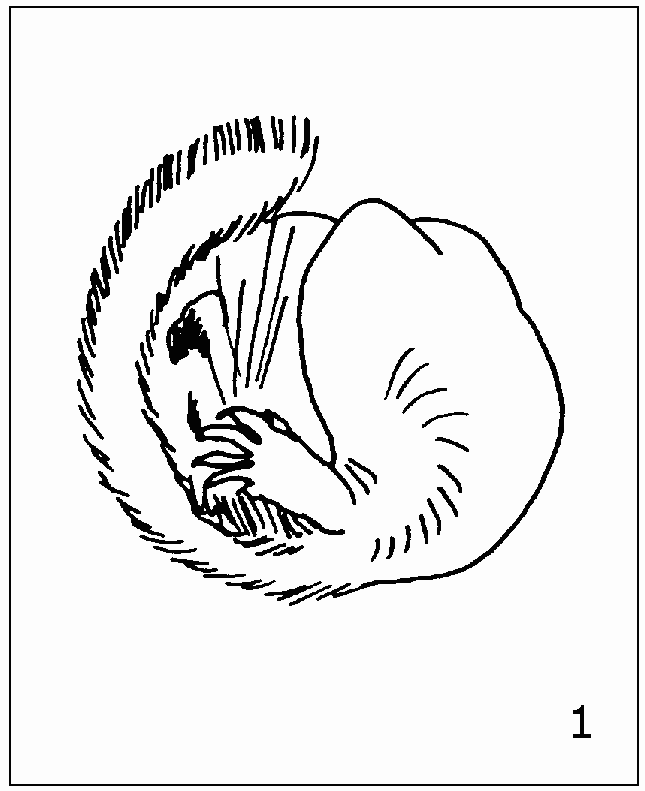

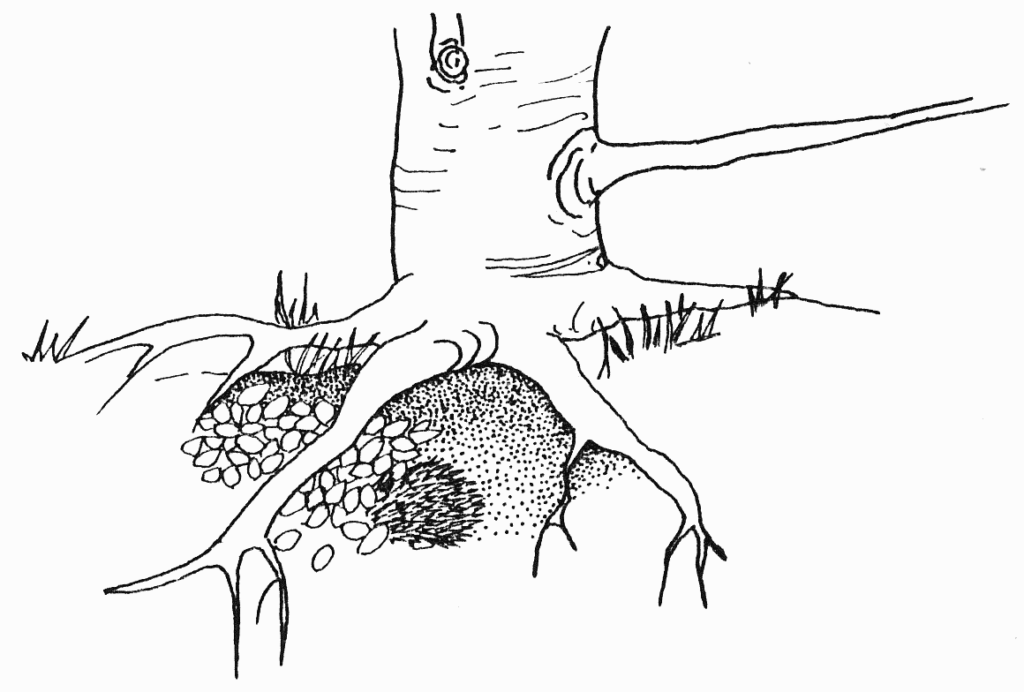

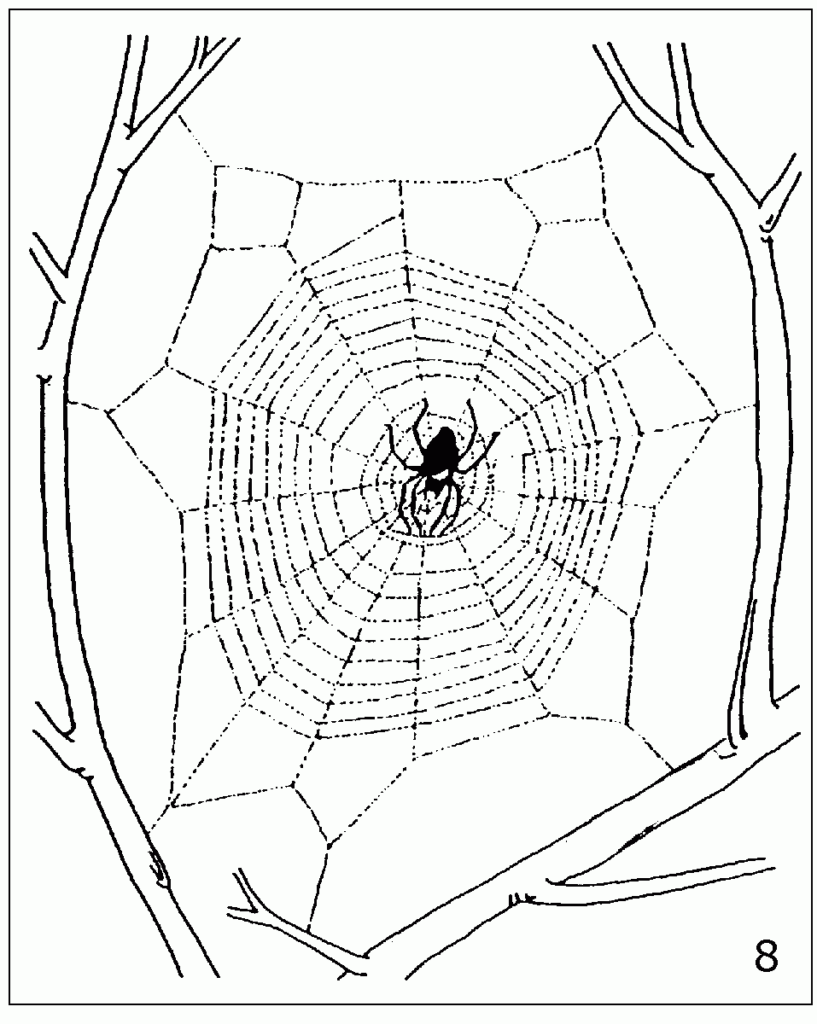

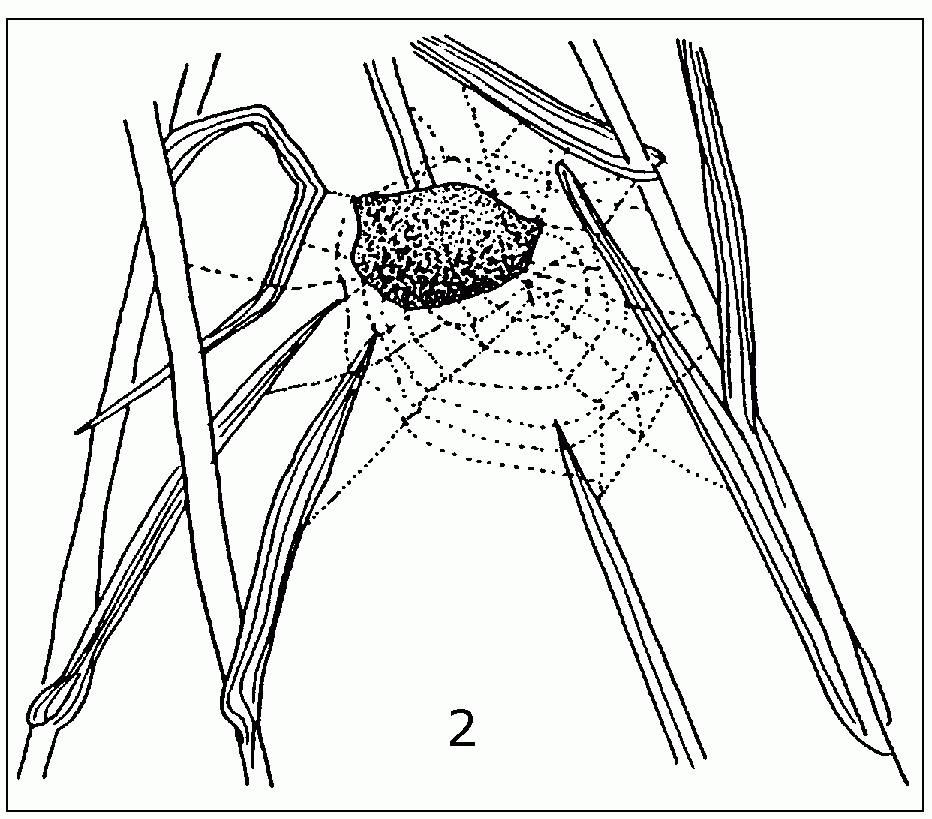

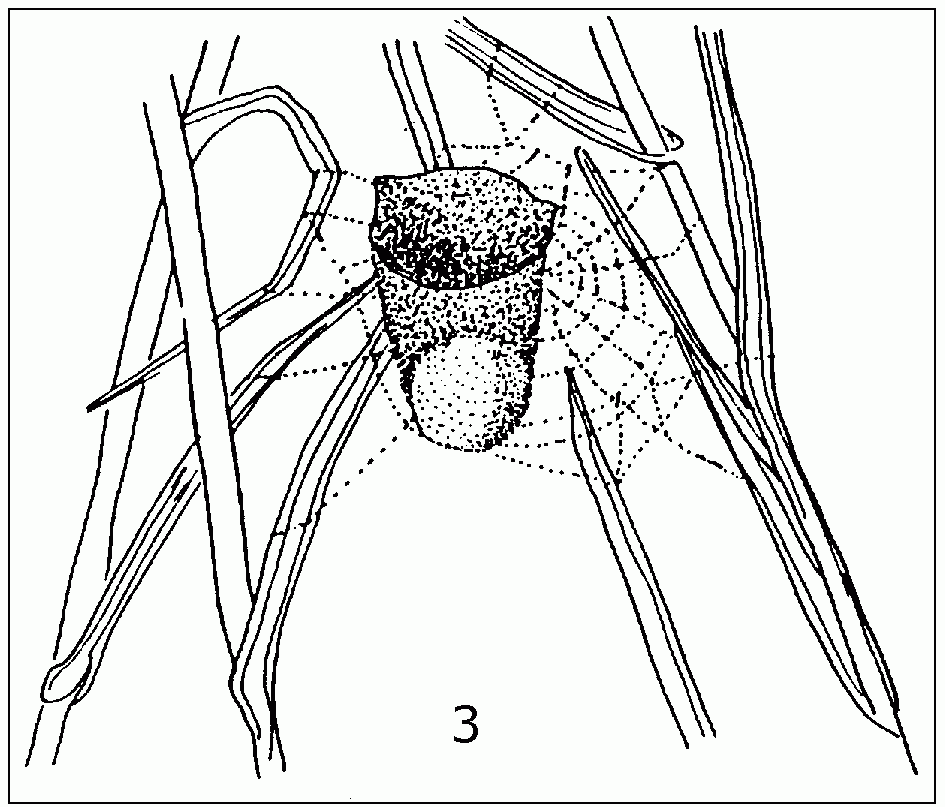

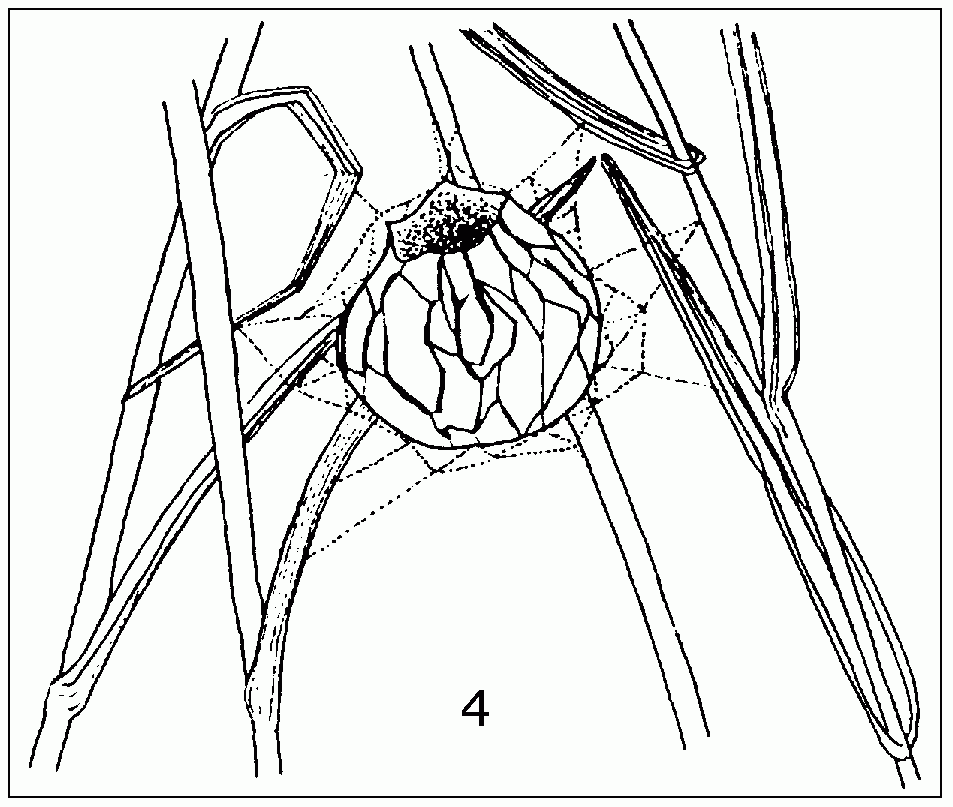

Die Haselmäuse gehören zu den echten Winterschläfern. Im Spätherbst legen sie in hohlen Baumstümpfen, unter grossen Steinen, in lockerem Mauerwerk oder gar nur in Bodenvertiefungen ein äusserst sorgfältiges Winternest an. Faseriges Material verschiedenster Pflanzen wird mit dem klebrigen Speichel verkittet und das Innere mit Laub, Gras und Moos ausgepolstert. Mitte Oktober verfallen sie dann in einen tiefen Winterschlaf, den sie in der Regel wenig unterbrechen. Oft liegen mehrere Tiere beieinander. Alle sind fast kugelrund zusammengerollt, haben die Vorderpfoten ans Gesicht gepresst und den Schwanz dazwischen über das Köpfchen gelegt.

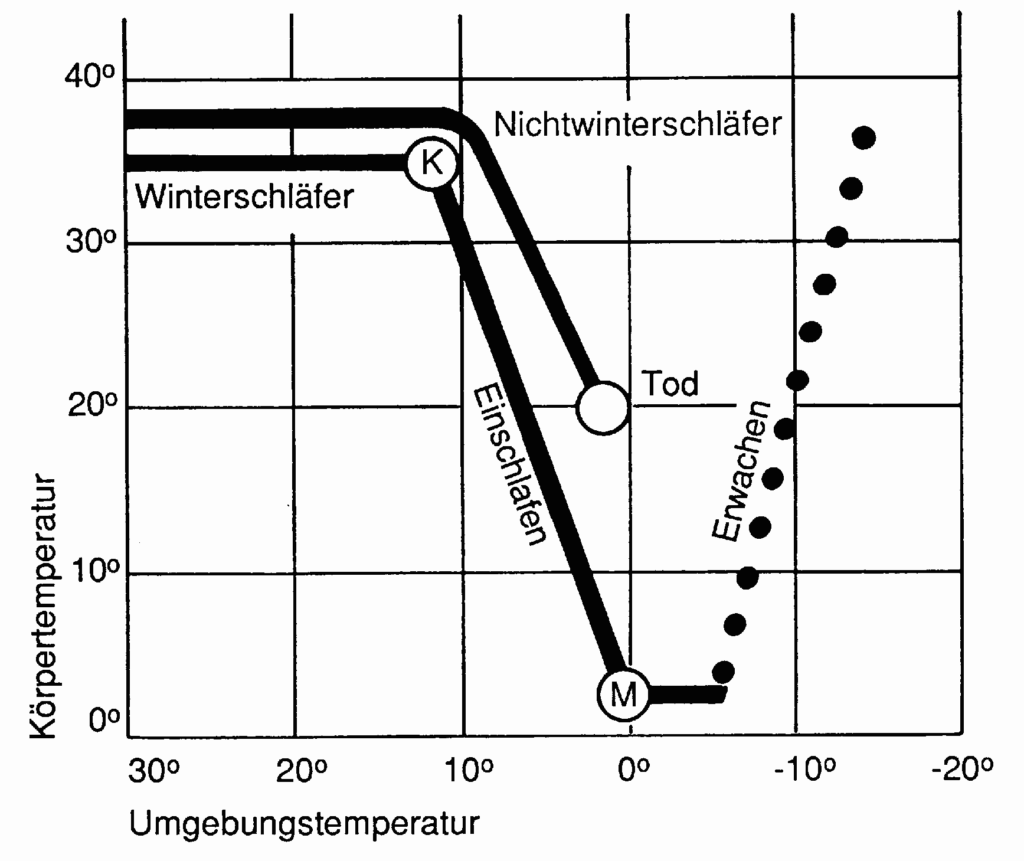

Der Winterschlaf ist nur bei Tieren möglich, die in der Lage sind, ihre Wärmeregulation umzuschalten. Das können allerdings nur wenige. Die anderen Tiere gleichen tiefe Aussentemperaturen durch gesteigerte Atmung und erhöhten Nahrungsverbrauch, zum Teil auch durch Anzehren ihrer Fettreserven aus. Sind dann die im Körper gespeicherten Vorräte erschöpft, so erkalten sie langsam. Sinkt die Körpertemperatur auf etwa 20 Grad ab, so arbeiten bestimmte Teile des Gehirns nicht mehr, und der Tod tritt ein.

Die echten Winterschläfer gleichen tiefe Aussentemperaturen zuerst auch durch vermehrte Atmung und durch grösseren Nahrungsverbrauch aus. Wird es aber immer kälter, so sind sie in der Lage, auch ihre Körpertemperatur absinken zu lassen. Dabei fallen sie in einen tiefen Schlaf, der mit einer todesähnlichen Starre verbunden ist. So atmet jetzt auch die Haselmaus viele Male langsamer, ihr Herz schlägt nur noch ein paarmal pro Minute, und ihr Blut-druck sinkt erheblich. Aber auch bei Winterschläfern darf die Körpertemperatur nicht beliebig weit absinken. Wenn sie eine untere Grenze von etwa fünf Grad erreicht, wird es selbst für diese Tiere gefährlich. Sie erliegen aber dem Kältetod nicht, wenn ihr «Temperaturfühler» schnellere Herz- und Atemtätigkeiten auslöst, die die Tiere wieder aufwärmen oder gar wecken, damit sie einen geschützteren Ort aufsuchen können. Auch bei günstigen Bedingungen schläft kein Tier den ganzen Winter pausenlos durch. So weiss man vom Murmeltier, dass es während seines gut fünfmonatigen Winterschlafes etwa sechsmal aufwacht.

Aufzucht der Jungen

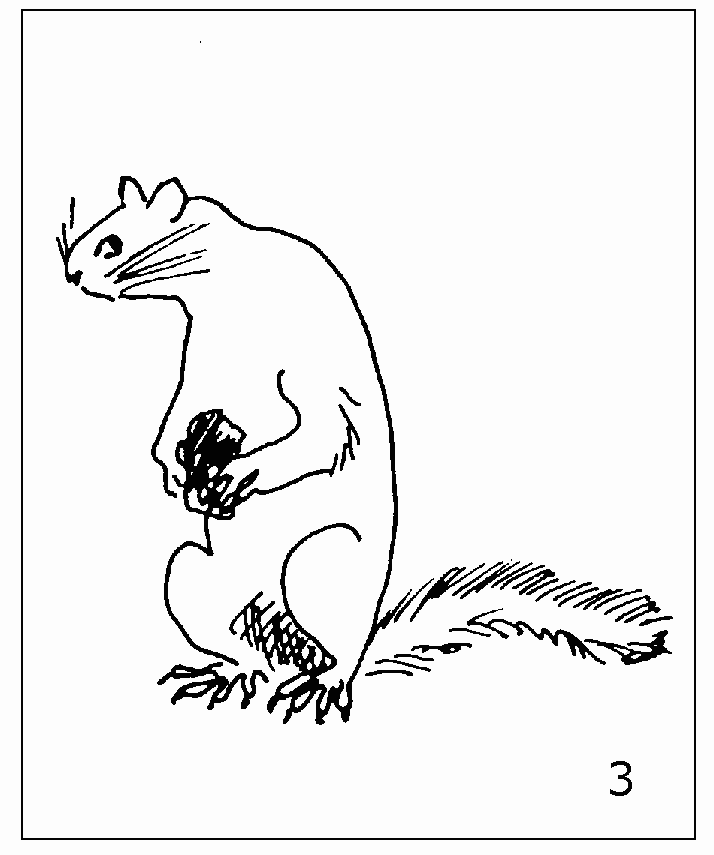

Im Monat April weckt die wieder stärker wärmende Sonne unsere Haselmäuse. In dieser Jahreszeit kann man sie auch am besten beobachten, denn ihr Lebensraum, die niederen Büsche, sind noch laubfrei. Sie beginnen bald mit dem Bau eines Sommernestes, in welchem einige Wochen später die ersten 3–7 Jungen zur Welt kommen. Diese sind anfänglich noch nackt und blind, werden etwa einen Monat lang gesäugt, wachsen dann aber rasch und sind bereits im Spätsommer selbständig. Zu dieser Zeit werfen deren Mütter meistens noch einmal 3–5 Junge. Im Herbst ist ja der Tisch reich gedeckt mit Samen, Obst, Beeren und Insekten aller Art, so dass auch der zweite Wurf bis zum Einbruch des Winters genügend Reserven anlegen kann. Ganz besonders schätzen die Tiere die Haselnüsse, die sie in der Regel aufraspeln und leeren, ohne sie abzupflücken.

Lebensraum und Fortpflanzung der Haselmäuse

Nest

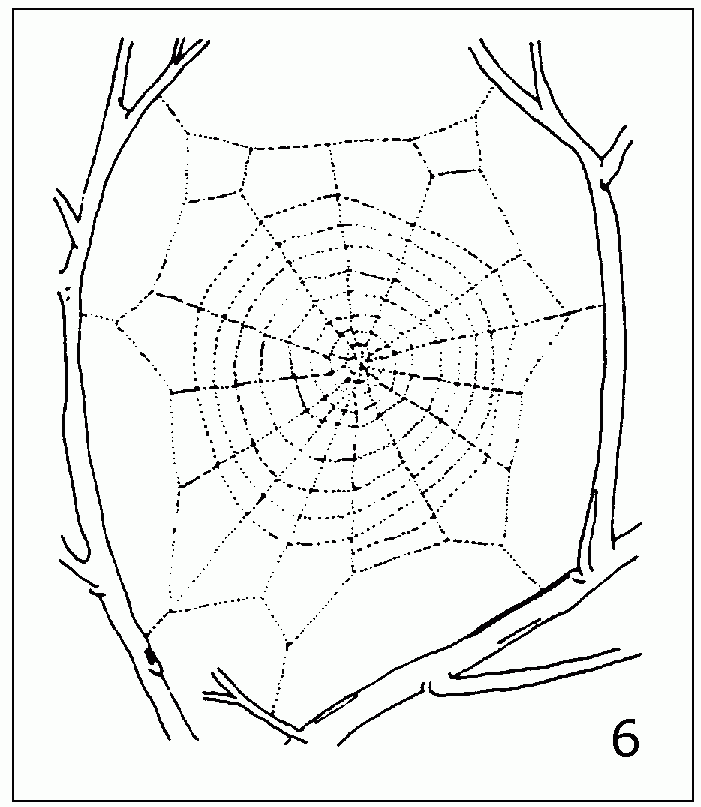

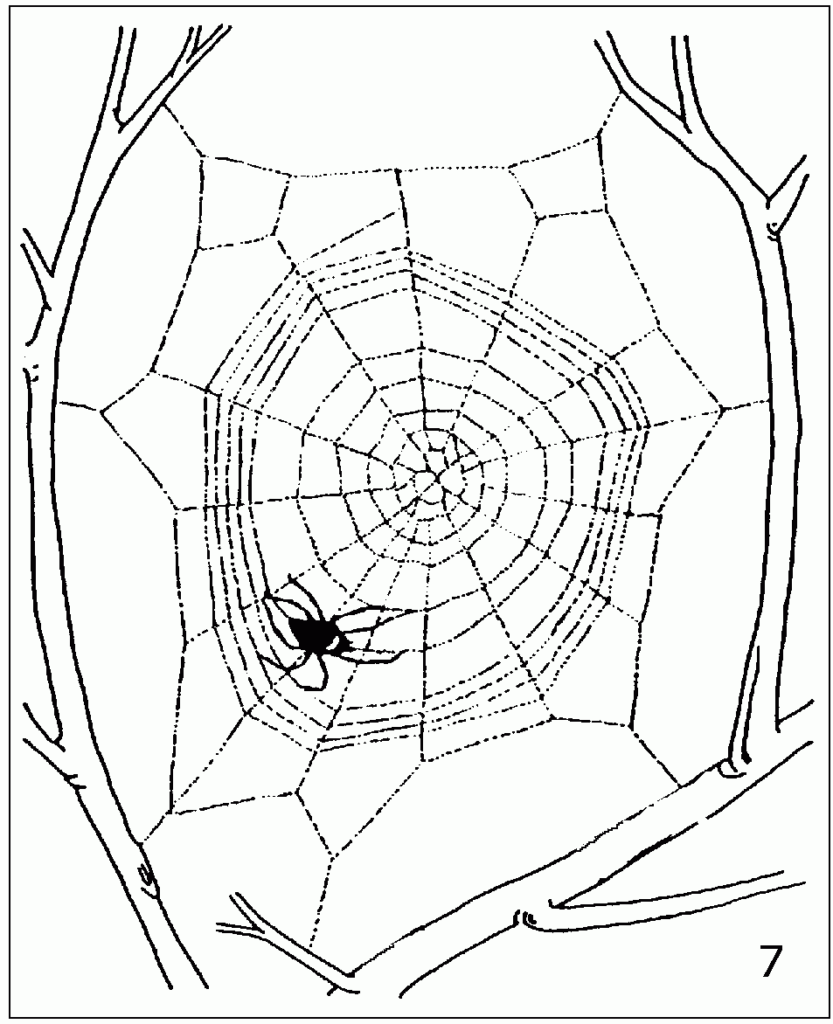

Die Haselmaus baut ihr kugeliges, kunstvoll geflochtenes Nest in reich verzweigten Sträuchern, die an geschützten und wenig begangenen Waldrändern liegen. Sie steigt dazu 2–3 m über den Boden und verwendet als Baumaterialien dürres Laub, Moos und Gras. Haselmausnester sind oben immer zu; der Eingang liegt auf der am meisten geschützten Seite.

Fortpflanzung

Das Nest dient in erster Linie für die Aufzucht der 3–4 Jungen, die nach einer Tragzeit von 25 Tagen Ende Mai, anfangs Juni auf die Welt kommen. In günstigen Jahren wirft die Mutter im Herbst noch ein zweites Mal.

Nach 18 Tagen öffnen die Kinder ihre Augen. Sie werden etwa einen Monat lang gesäugt und machen sich dann nach einem weiteren Monat selbständig. Bereits im nächsten Sommer sind sie geschlechtsreif und leben dann noch etwa 2–3 Jahre.

Lebensgewohnheiten der Haselmäuse

Nächtliche Lebensweise

Haselmäuse sind Dämmerungs- und Nachttiere und verlassen ihre Nester tagsüber nur bei drohender Gefahr. Sie bewegen sich mit traumwandlerischer Sicherheit auch über dünne Äste und selbst über Blätter.

Nahrung

Sie fressen Beeren, Sämereien, Haselnüsse, Knospen, feine Rindenteile und gelegentlich auch kleine Insekten. Sie verraten ihren Neststandort vielfach, weil sie aus den Blättern der näheren Umgebung siebartig Löcher herausraspeln.

Überwinterung

Haselmäuse überwintern in Baumhöhlen, unter grösseren Steinen oder in lockerem Mauerwerk. Sie bauen sich ein äusserst sorgfältig abgedichtetes Winternest und rollen sich darin kugelartig ein, pressen die Vorderpfoten ans Gesicht und legen den Schwanz dazwischen über den Kopf.

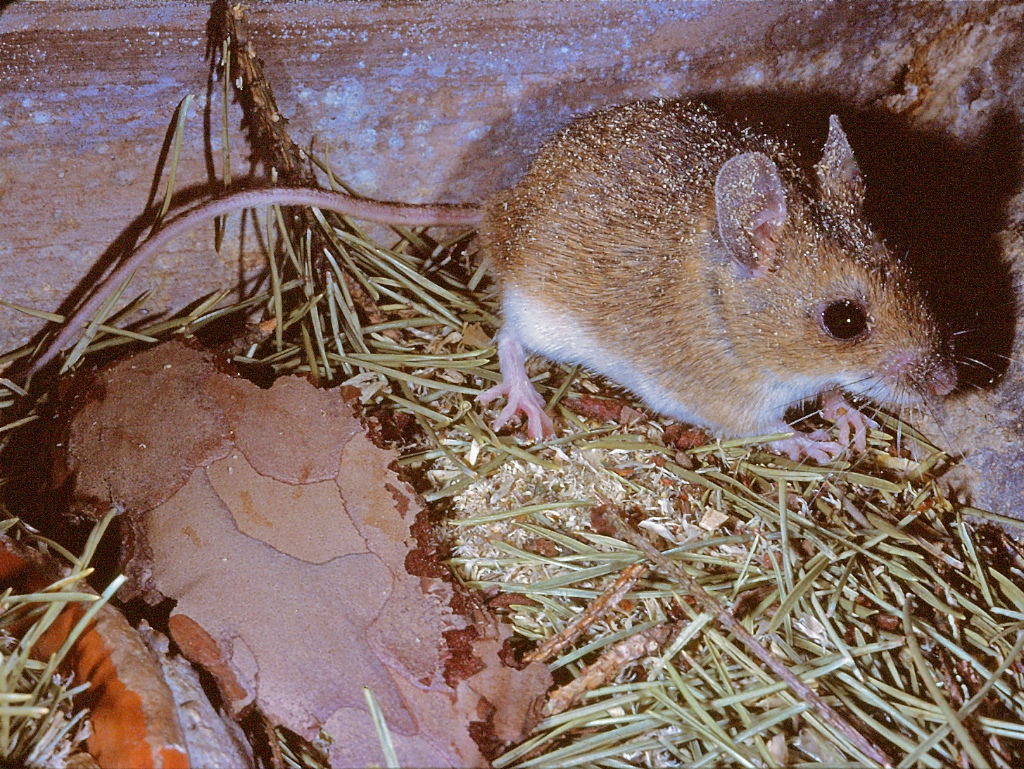

Waldmaus

Siebenschläfer

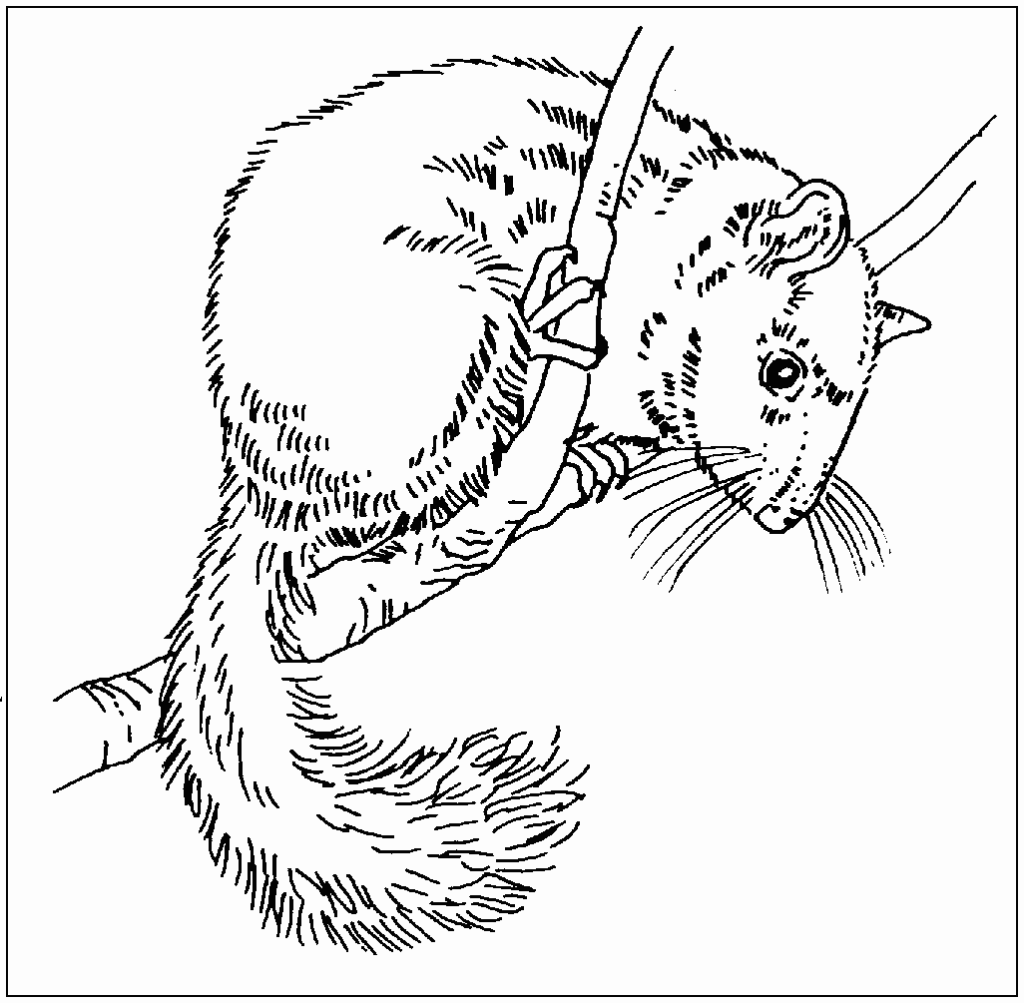

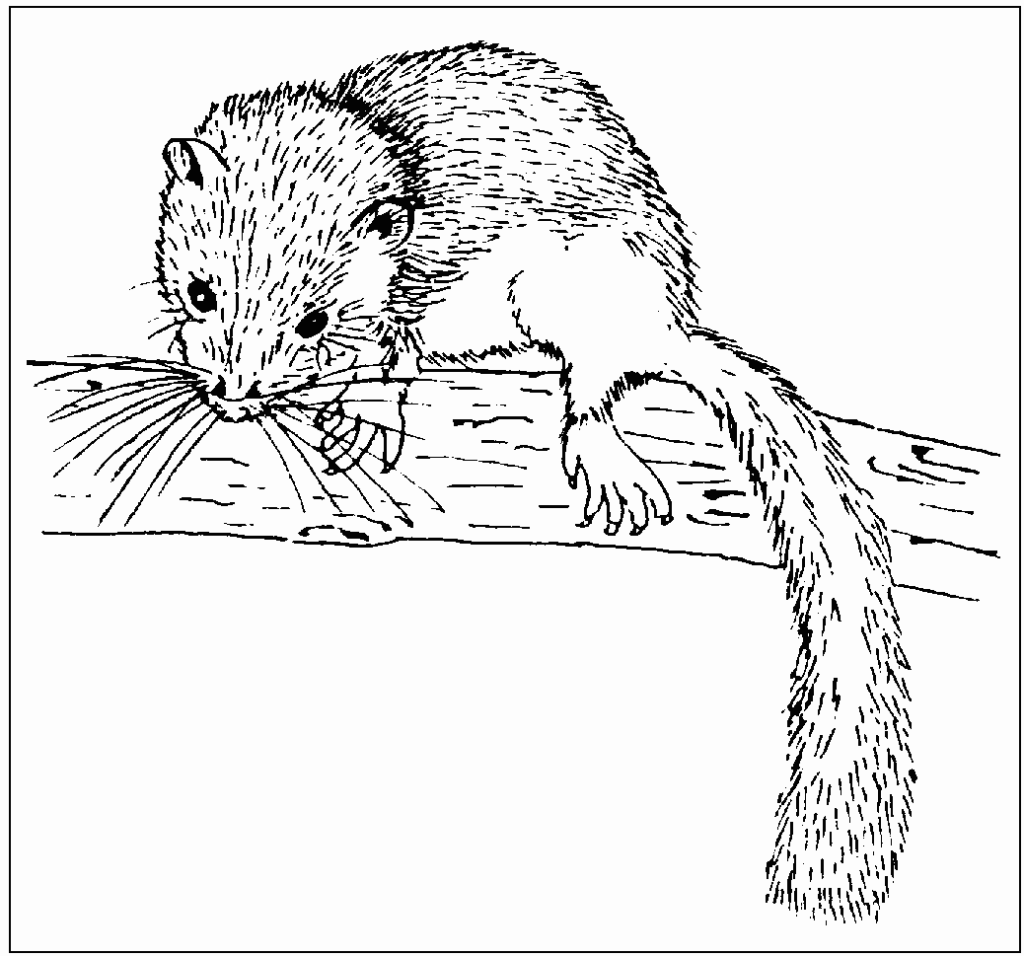

Der Siebenschläfer gehört, zusammen mit der zierlichen Haselmaus, dem Garten- und dem Baumschläfer, zur Familie der Bilche oder Schläfer. Er trägt seinen Namen zu Recht, verbringt er doch rund sieben Monate im Winterschlaf, den er allerdings ab und zu unterbricht.

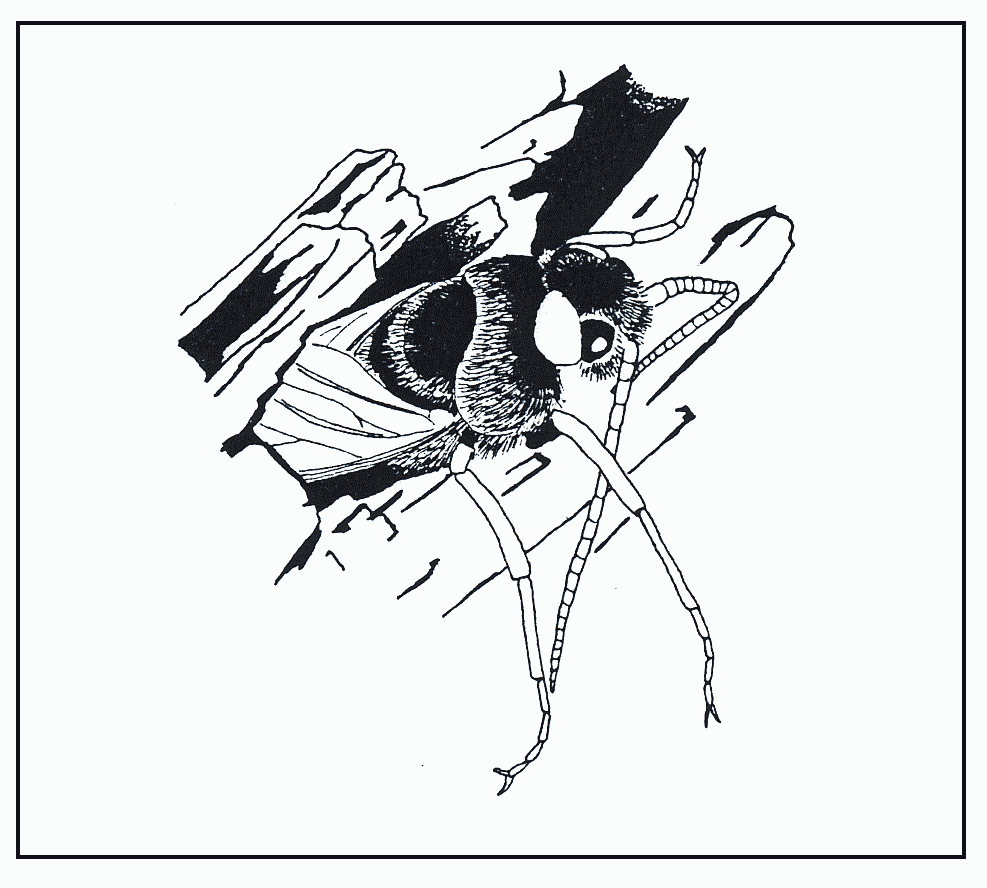

Lebensraum

Vom Mai an bis in den Herbst hinein finden wir den Siebenschläfer in Laubmischwäldern, vor allem in Eichenbeständen. Wenn wir gerne einmal einen solchen Graupelz als «Haustier» halten möchten, stellen wir uns im Spätsommer bei einem Vogelschutzverein zur Verfügung, um im Wald Vogelnistkästen putzen zu helfen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit finden wir dann einen dieser Untermieter schlafend auf dem Nistkastenboden hockend oder wie einen schimpfenden, brummenden Teufel den Zugriff verwehrend. Man hüte sich, alte Siebenschläfer anzufassen. Sie beissen unsere Finger glatt durch! Jungtiere, die man auf diese Weise im August oder gar anfangs September noch reichlich findet, sind hingegen völlig harmlos.

Körperbau

Siebenschläfer sind im Vergleich mit den Haselmäusen recht stattliche Tiere. Sie erreichen mit dem buschig behaarten Schwanz zusammen etwa 30 cm und wiegen im Sommer um die 100 Gramm. Wenn es auf den Winter zugeht, sind sie dank dem Speicherfett fast doppelt so schwer. Sie besitzen ein überaus feines Gehör. Wenn sie lauschen, kippen sie die Ohrmuscheln abwechselnd nach vorn, und zwar zweimal pro Sekunde. Auch das Geruchsvermögen ist sehr gut entwickelt und gestattet das Wahrnehmen von Früchten auf recht grosse Distanzen. Die besten Leistungen erbringt aber der Tastsinn. Mit den bis zu 6 cm langen Schnurrhaaren tastet das Nachttier die Gegenstände ab, während sich die Nase schnuppernd bewegt. Durch das rasche Einziehen der Luft entsteht oft ein leises Piepsen.

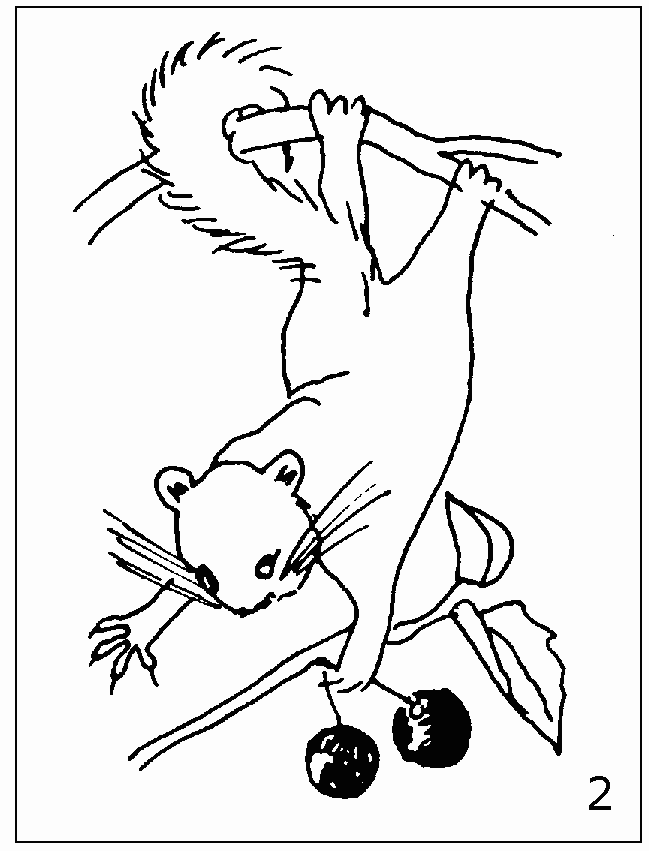

Als ausgesprochenes Baumtier kann der Siebenschläfer sehr wendig klettern und Sprünge bis zu einem Meter bewältigen. Die spitzen Krallen und die klebrige Ausscheidung der Sohlen sind ihm dabei eine wichtige Hilfe. Der Schwanz dient bei all den Klettereien und Sprüngen, aber auch beim Sitzen als Balancierstange.

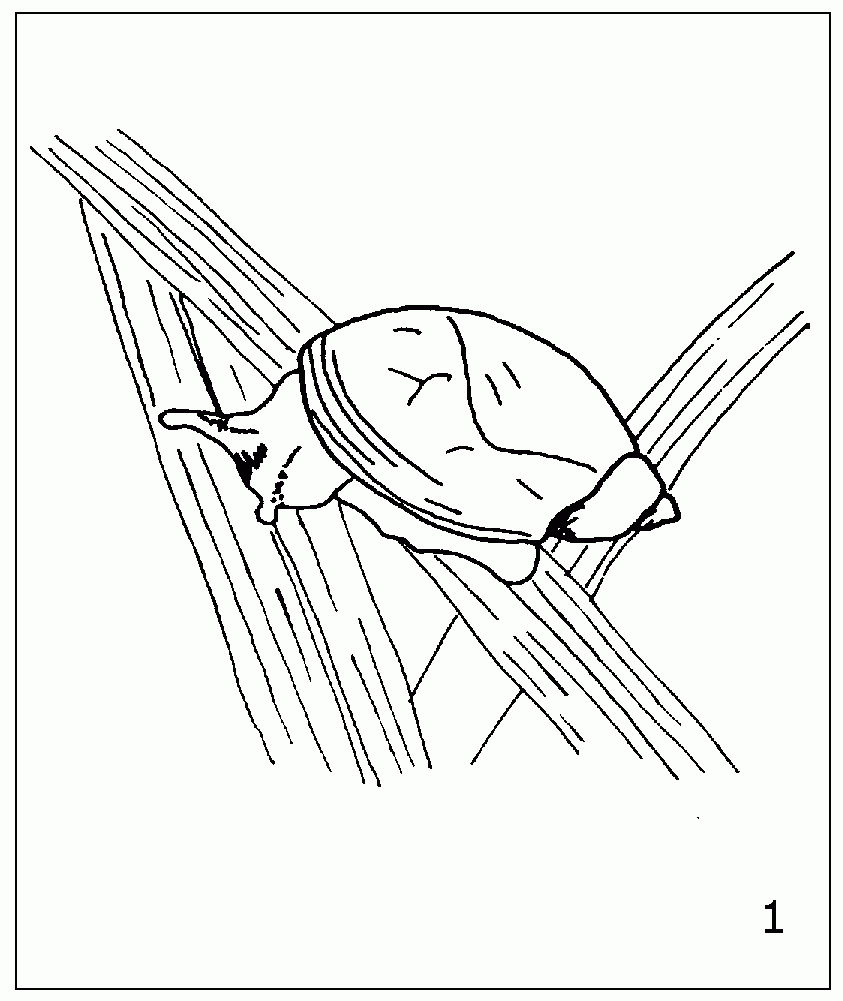

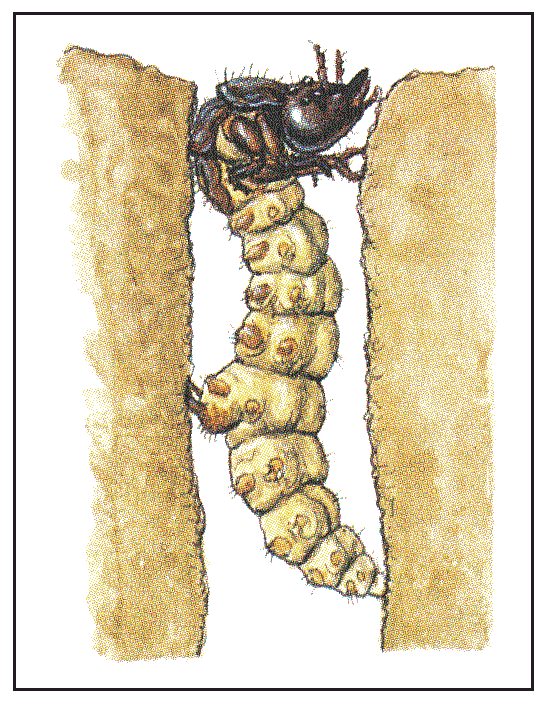

Wochenstube

Leider können wir die Geburt und die Kinderstube der kleinen Siebenschläfer nicht ohne weiteres beobachten. Nach einer Tragzeit von einem Monat werden drei bis zehn nackte und blinde Junge geboren. Die Mutter bringt sie in einer von ihr zurechtgerichteten und mit Laub und Heu ausgepolsterten Höhle unter einem Baumstrunk, in einer Felsspalte, in einer Baumhöhle oder in einem Vogelnistkasten zur Welt und säugt sie mindestens drei Wochen lang. Dazu sitzt sie breitbeinig über ihre auf dem Rücken liegenden Jungen. Nach gut zwei Wochen sind die Kinder behaart, nach einer weiteren Woche öffnen sie die Augen, und bald nachher beginnen sie in der näheren Umgebung des Nestes herumzuklettern. Vielfach bleibt die Familie, allerdings meist ohne den Vater, bis zum nächsten Sommer beieinander.

Winterschlaf

Für den Winterschlaf graben sich die meisten Bilche mindestens einen halben Meter tief ins Erdreich ein. Die bequemen unter ihnen nehmen mit einer gut geschützten Felsspalte, einem ausgefaulten Astloch oder mit dem Dachboden eines waldnahen Gebäudes vorlieb. Sie rollen sich so zusammen, dass der Schwanz über den Kopf zu liegen kommt und klappen die Ohrmuscheln über den Gehörgang. Mit der verkleinerten Oberfläche sparen sie soviel Energie wie möglich. Die «Heizung» kann auf Sparflamme brennen, und so reichen die Fettvorräte bis zum nächsten Frühjahr. In Gefangenschaft braucht der Sieben-schläfer nicht unbedingt einen sieben Monate lang dauernden Winterschlaf. Man sollte ihn aber doch mindestens zwei Monate lang bei einer Temperatur zwischen 0–4 Grad Celsius halten, weil er so älter wird, als wenn man ihn nicht winterschlafen lässt. Für die kurzen Aufwachperioden stellt man ihm einige unverderbliche Nahrungsvorräte in den Käfig. Hält man ihn in einem mehr oder weniger geheizten Raum, so bleibt er wach. In diesem Fall braucht er jeden Tag Futter und natürlich auch zu trinken.

Lebenserwartung

In der freien Natur liegt die durchschnittliche Lebenserwartung des Siebenschläfers bei 6 Jahren. Unter besten Bedingungen erreicht er ein Alter von höchstens 8–10 Jahren.

Siebenschläfer sind drollige Nagetiere

Schlaf- und Ruhestellen des Siebenschläfers

- Die meisten Nester der Siebenschläfer finden wir auf Bäumen. Gelegentlich bezieht er ein verlassenes Vogelnest, das er zu einer weich und warm gepolsterten Kugel ausbaut.

- Er benützt nicht ungern leere Spechthöhlen, nimmt aber ab und zu auch einmal mit einem geeigneten Hohlraum unter einem Wurzelstrunk vorlieb.

- Für die Aufzucht seiner bis zehn Kinder belegt der Siebenschläfer nicht ungern einen freien Nistkasten. Beim Öffnen dieser Wohnungen ist Vorsicht geboten: Die Mutter beisst sehr schnell und kräftig in unsere Finger. Die Jungen sind hingegen völlig harmlos.

Zur Lebensweise der Siebenschläfer

- Der Siebenschläfer ist ein ausgesprochenes Nachttier. Er schläft tagsüber, indem er sich einrollt und seinen langen Schwanz als Kopfpelz benützt. Für den langen Winterschlaf klappt er dann zusätzlich noch die Ohrmuscheln nach vorn.

- Der Siebenschläfer kann als Baumtier sehr wendig klettern und bis 1 m weit springen. Der Schwanz dient als Balancierstange, und mit den spitzen Krallen und den klebrigen Sohlen hält er sich fast überall fest.

- In der Nacht geht er auf Nahrungssuche. Dank seinem hervorragenden Geruchssinn nimmt er Essbares auf grosse Distanzen wahr. Für die Nahorientierung dienen die bis 6 cm langen Schnurrhaare als Tastorgane.

Igel

Es ist schade, dass wir diese drolligen Stachelknäuel so schlecht kennen. Wohl sehen wir hie und da einen Igel im Scheinwerferlicht eines Autos, wenn er auf der Strasse nach Insekten Ausschau hält. Vielleicht bleibt aber für viele von uns nur eine Begegnung aus der Kinderzeit haften: Igel trinken gerne Milch aus einem alten Suppenteller (was übrigens mit Sicherheit Durchfall erzeugt!) und verschwinden hurtig in der Dunkelheit, wenn sie gestört werden.

Urtümliche Tiere

Dämmerungs- und Nachttiere sind natürlich auch viel schwieriger zu beobachten, und das mag der Grund sein, dass wir auch über den Igel lange so wenig wussten. Allerdings können wir schon in alten Tierbüchern gar manche Seiten über ihn nachlesen und vernehmen da ganz sonderbare Dinge:

… denn sie wöltzen sich auff öpffeln, so unter den Bäumen ligen …. und ziehen damit in die holen Bäum in jihre Nester.

Diese unwahre Geschichte, wonach die Igel mit ihren Stacheln Äpfel aufspiessen und als Vorräte in ihre Nester tragen würden, ist bald 2000 Jahre alt und wurde selbst vom guten alten Brehm getreulich nacherzählt.

Igel sind sehr urtümliche Tiere, und sie haben ihre Gestalt und ihre Lebensweise auch seit vielen Millionen Jahren nicht stark verändert. Ihr Stammbaum reicht über 60 Millionen Jahre zurück, was immerhin bedeutet, dass er rund 30mal älter ist als das Menschengeschlecht. Es gilt als erwiesen, dass ursprünglich gebliebene Tierarten grosse Überlebenschancen besitzen, weil sie sich nicht einseitig entwickelt haben und darum auch grossen Umweltveränderungen gut gewachsen sind.

Feinde

Der Igel hat nicht viele Feinde, wenn wir zunächst einmal von den Menschen und ihrer Technik absehen wollen. Am ehesten hat er sich vor grossen Nachtraubvögeln wie dem Uhu und den Käuzen in acht zu nehmen, bisweilen können ihm aber auch Füchse, Iltisse, Dachse und Hunde nachstellen. Aber alle diese Feinde zusammen vermögen ihn nie so zu dezimieren wie die Menschen mit ihren Autos. Der Igel sucht nämlich als ausgesprochen wärmeliebender Insektenfresser seine Beute sehr gern auf Strassen, die tagsüber Wärme speichern und dann während der Nacht von Insekten aufgesucht werden. Dieses Verhalten wird vielen zum Verhängnis. So weiss man, dass schon vor 20 Jahren, bei weit geringerem Autoverkehr als heute, pro Jahr und pro 100 km Strasse mehr als 500 Igel überfahren worden sind. Heute mögen es mindestens dreimal mehr sein. Dazu vergiften wir noch viele andere Igel, indem wir Schnecken und Insekten mit hochgradig giftigen Körnern oder Spritzmitteln bekämpfen. Viele dieser toten Tiere werden dann von Igeln gefressen. Wohl ertragen sie weit grössere Giftmengen, als wir annehmen, aber trotzdem sterben nicht wenige einen jammervollen Tod.

Kinderstube

Nach einer Tragzeit von 5–6 Wochen bringt die Igelmutter im Mai oder Juni und viel- leicht noch ein zweites Mal im August oder September 5–7 Kinder zur Welt. Die Neugeborenen sind 5–9 cm lang und wiegen nur 12–25 Gramm. Nachdem das letzte Kind geboren worden ist, packt die Mutter ein jedes mit dem Maul, um es an ihren Bauch zu legen. Dort suchen sie die Zitzen und beginnen zu trinken.

Die Frischgeborenen besitzen eine rosarote Unterseite und einen grauen Rücken. Die Haut ist prall mit Wasser gefüllt und liegt straff um den Körper. Die weissen, harten Stacheln liegen zunächst noch wie versunken in einem Polster. So konnten sie die Mutter bei der Geburt nicht verletzen. Schon nach einem Tag hat die Haut so viel Wasser verloren, dass die Erstlingsstacheln bereits sechs Millimeter aus der faltig gewordenen Haut ragen, am zweiten oder dritten Tag erscheinen dann die Spitzen der dunkel und hell geringelten Stacheln der zweiten Serie.

Die kleinen Stachelknäuel können während der ersten beiden Wochen weder sehen noch hören und verschlafen einen Grossteil der Zeit. Wenn sie Hunger haben, können sie aber recht lebhaft werden, und schon bald verdrängen die aktiveren ihre duldsameren Geschwister von den besten Zitzen. Dazu setzen sie ihre Füsse und gelegentlich auch ruckartige Stösse mit ihrem Stachelkleid ein. Die Mutter liegt während des ganzen Gerangels mit völlig entspannter Muskulatur auf einer Körperseite und scheint zu schlafen. Normalerweise lässt sie ihre Kinder etwa eine halbe Stunde lang trinken, werden die Streitereien um die beste Zapfstelle aber zu heftig, so steht sie einfach auf und läuft vielleicht sogar weg.

In der dritten Woche öffnen sich Ohren und Augen der Igelkinder. Sie sind jetzt auch voll behaart und bestachelt. Die Mutter nimmt sie immer häufiger auf ihre Beutezüge mit und achtet streng darauf, dass keines eigene Wege geht. Hat eines dennoch den Anschluss verloren, so pfeift es zwitschernd. Die Mutter eilt herbei, beschnuppert ihr Kind und schubst es wieder auf den zu beschreitenden Pfad.

Nach sechs Wochen verlieren die jungen Igel allmählich ihre Erstlingsstacheln. Mit dem Stossen der endgültigen Stacheln ist dann die Kleinkinderzeit abgeschlossen, und es geht gar nicht mehr so lange, bis die Mutter die selbständig gewordenen Jungen aus der gemeinsamen Wohnung vertreibt.

Sinnesleistungen und Reaktionsvermögen

Der Igel ist kein besonders schlaues Tier, wie er in Märchen oder dem eingangs erzählten Geschichtchen dargestellt wird. Auch sieht er nicht besonders gut und besitzt ein eher schwaches Herz, was ihm auch eine Flucht vor Feinden verunmöglicht. Seine besonderen Fähigkeiten liegen im sehr feinen Geruchs- und Geschmackssinn und im guten Gehör. So vermag er wie die Fledermäuse vor allem auch Ultraschallgeräusche wahrzunehmen.

Die grosse Stärke liegt in seinem Stachelkleid, das selbst jeden Angriff einer Schlange abhält. Dank dem schnellen Reaktionsvermögen, es liegt unter einer Hundertstelssekunde, kann er mit dem Einrollen auch schnellsten Zugriffen wirksam begegnen.

Der Winterschlaf, eine Art Energiespartechnik

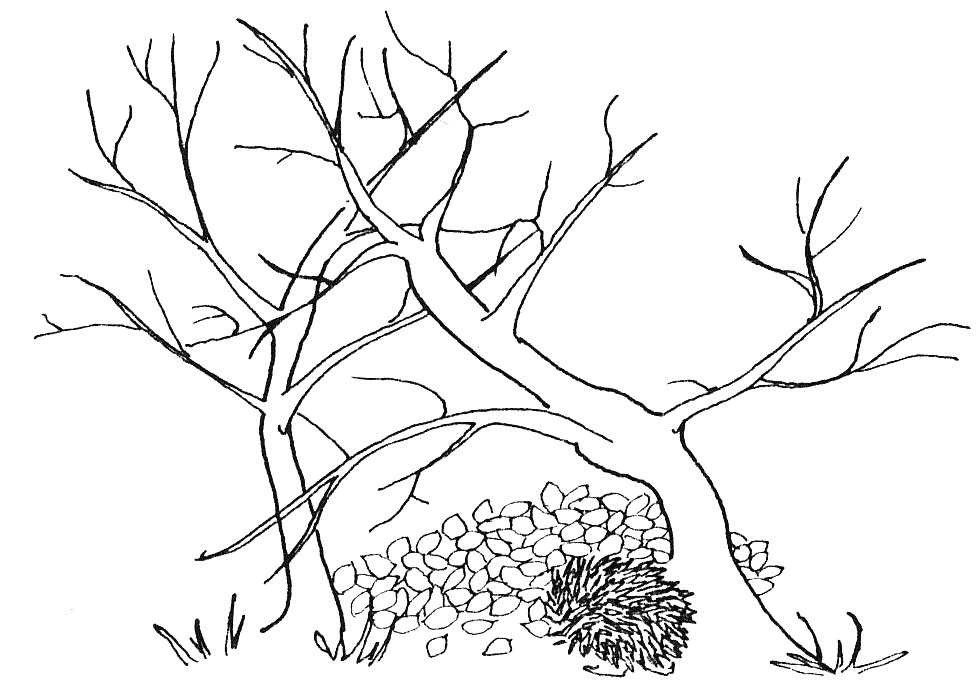

Alle Igel verschlafen den Winter ab November bis in den März hinein an einem geschützten Ort, so etwa in einer gepolsterten Erdmulde unter einem Laubhaufen. Während des Winterschlafes sinkt die Körpertemperatur von normal 34 Grad auf drei Grad hinunter und der Puls von rund 200 Schlägen auf einen Schlag pro Minute. Die lebenserhaltenden Körperfunktionen werden damit auf das Allernotwendigste reduziert. Das Erwachen aus dem Winterschlaf stellt an den Igel die grössten Anforderungen in seinem Leben. Damit die Körpertemperatur wieder um 30 Grad steigt, muss der Puls vorübergehend auf etwa 320 Schläge pro Minute erhöht werden. So sind denn die Tiere nach dem Winterschlaf meist völlig erschöpft und machen oft den Ein- druck, als würden sie sterben. Wachen sie aus irgendwelchen Gründen mehrmals auf während eines Winters, so sterben sie auch tatsächlich an Erschöpfung.

Kranke und untergewichtige Igel haben im Winter unsere Hilfe nötig

Es sei vorweggenommen: Der Igel ist kein Haustier. Er gehört in die Natur und benötigt uns nur, wenn er krank oder weniger als 700 Gramm schwer ist. Wenn wir im Dezember auf einen herumstreunenden Igel stossen, sollte man ihn zuerst etwas beobachten. Kann er sich nicht mehr ganz zusammenrollen, ist er sehr wahrscheinlich krank. Weitere Krankheitsanzeichen sind: Futterverweigerung, starker Durchfall, Husten, Röcheln, trockene Nase, unsicherer Gang, seitliches Umfallen, Geschwulste und Abszesse. Ein kranker Igel gehört in jedem Fall in die Hände von fachkundigen Personen.

Neben kranken Igeln trifft man im Winter aber auch ab und zu einen jungen, untergewichtigen Igel der Herbstgeneration auf der Futtersuche. Solche Tiere füttert man massvoll mit Nüssen, möglichst ungezuckerten «Totenbeinchen», Mehlwürmern und Whiskas-Katzenfleisch. Ferner gibt man ihnen Wasser zu trinken. Milch verursacht mit Sicherheit Durchfall! Als Futtergeschirr verwendet man einen Porzellanteller. Beim Benagen von Plastikgefässen können sich die Igel nämlich vergiften.

Als Wohnplatz eignet sich eine grosse Kiste, die man mit Heu, Laub, Stroh und Zeitungen auskleidet. Harasse sind Todesfallen, weil die Igel mit dem Kopf zwischen den Holzstäben stecken bleiben können und dann ersticken. Auch Wolltücher und Stofflappen sind ungeeignet, weil sich diese Materialien gern um die Zehen wickeln, was zu Geschwüren führen kann. Man bringt den aufgenommenen Igel ferner so bald wie möglich in ein lauwarmes Wasserbad, duscht ihn nachher und trocknet ihn dann ab. So verliert er die Flöhe, und die Zecken lockern sich. Letztere dreht man ohne Öl mit einer Pinzette langsam aus der Haut.

Wenn der Igel ein Gewicht von 700 Gramm erreicht hat, sollte man ihn an einem warmen Wintertag wieder in seinem angestammten Revier, also dort wo man ihn gefunden hat, aussetzen. Igel sind ortstreu und leben in der Regel in einem Gebiet von etwa 500 m Umkreis. Geht das nicht, so kann man ihn auch zu Hause überwintern, indem man ihn samt Kiste in einen Kellerraum bringt, dessen Temperatur unter 10 Grad liegt. Dort gibt man ihm noch so lange zu essen und zu trinken, bis er in den Winterschlaf verfällt. Nachher sind nur noch gelegentliche Kontrollen nötig. Wenn er dann im Frühling wieder erwacht, lässt man ihn an einem warmen Tag frei.

Kinderstube der Igel

Die Igelmutter wirft nach einer Tragzeit von 5–6 Wochen im Mai/Juni und vielleicht noch einmal ausgangs Sommer 5–7 Junge. Sie sind 5–9 cm lang, wiegen 12–25 g und sind noch blind und taub. Sie tasten sich aber trotzdem immer wieder geschickt an die Zitzen, um zu trinken.

Während der Geburt liegen die Erstlingsstacheln wie versunken im Hautpolster. Bald ragen sie 6 mm aus der grauen Haut, und dann erscheinen die dunkel-hell geringelten Stacheln der zweiten Generation.

In der dritten Woche öffnen sich Ohren und Augen. Die Jungigel sind jetzt auch voll behaart und bestachelt, und die Mutter kann sie auf die ersten gemeinsamen Beutezüge mitnehmen.

Igel verschlafen 18 Stunden eines Tages in ihrem Nest

Igel sind ortstreu und bleiben oft jahrelang in ihren einige Hektaren grossen Jagdrevieren, wenn diese nicht verarmen, und wenn sie darin nicht gestört werden. Die Wachzeiten richten sich wahrscheinlich vor allem nach einer inneren Uhr und liegen zwischen 18–21, 24–2 und 5–6 Uhr.

Der Igel baut sein Sommernest aus Heu und Laub im Wurzelwerk eines Baumes, in Löchern, Hecken oder in Holz- und Reisighaufen. Es hat meistens mehrere Eingänge.

Für die Überwinterung verwendet er nicht selten das vorher dick ausgepolsterte und sorgfältig abgedichtete Sommernest. Sobald die Temperatur im Nest unter 17° sinkt, kugelt er sich ein und verfällt in den Winterschlaf.

Der Igel gehört zu den Insektenfressern

Er besitzt eine spitze, langgezogene Schnauze und im ganzen 36 lückenlos aneinandergereihte, scharfe Zähne. Seine Speisetafel enthält:

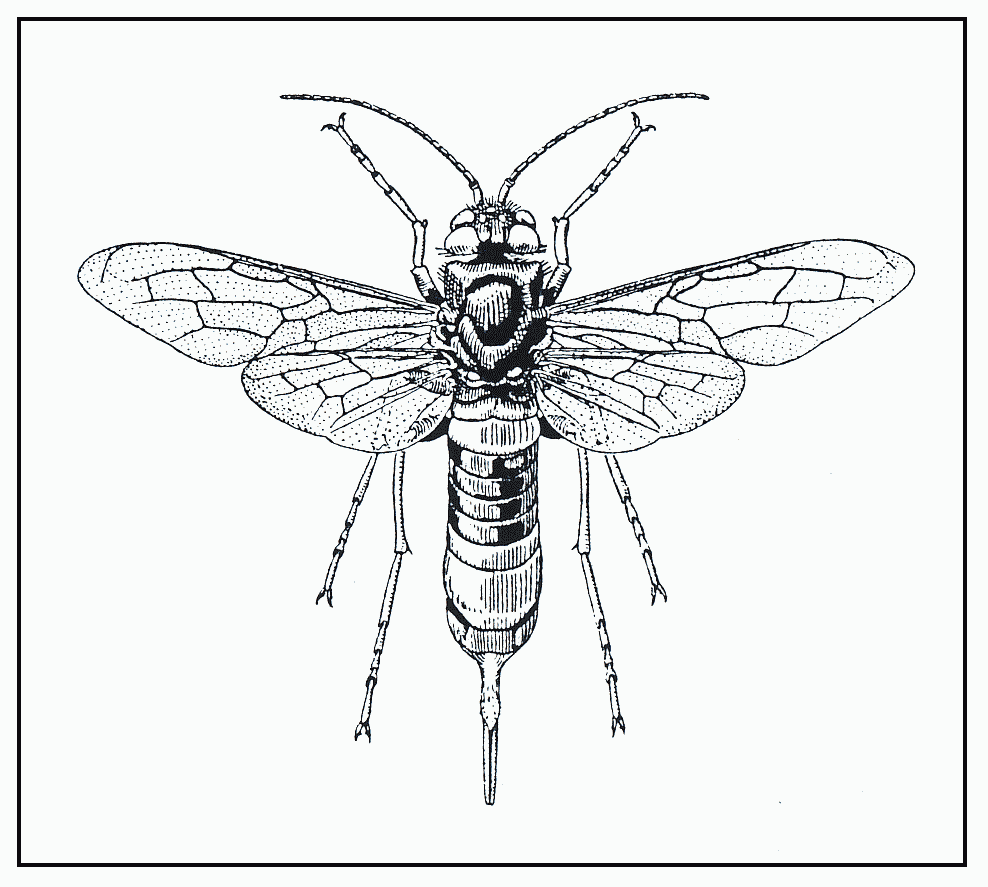

- Insekten und deren Larven (vor allem Heuschrecken und Maulwurfsgrillen, aber auch Hummeln, Wespen und Honigbienen)

- Regenwürmer, Nacktschnecken

- seltener Amphibien, Reptilien und junge Mäuse

- Pilze, Eicheln, Buchnüsse, Beeren

- Fallobst als Notnahrung.

Stachelkleid und kurze Reaktionszeiten schützen den Igel

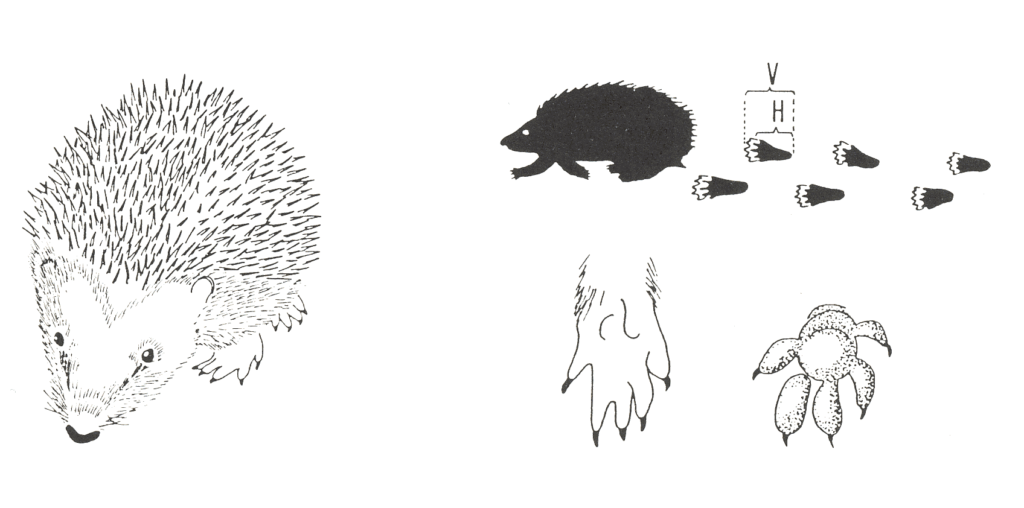

Spuren mit Trittsiegeln

Die Trittsiegel der Hinterfüsse liegen in denjenigen der Vorderfüsse. Die Vorderfüsse sind aber länger und breiter als die Hinterfüsse, darum decken sich die Trittsiegel nicht ganz.

Zum Vergleich: Spuren und Trittsiegel von Hund und Katze

Über den Winterschlaf der Warmblüter

Verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf Temperaturänderungen

Zu den Warmblütern rechnen wir alle jene Tiere, die sich durch stets mehr oder weniger gleich hohe Eigentemperaturen auszeichnen, also die Säugetiere und die Vögel. Im Gegensatz dazu passen die wechselwarmen Tiere ihre Körpertemperatur in gewissen Grenzen den jeweiligen Aussentemperaturen an. Zu diesen Tieren gehören alle Wirbellosen und von den Wirbeltieren die Fische, Amphibien und Reptilien.

Eine Reihe von Säugetieren, denen während der kalten Jahreszeit nicht mehr genügend Nahrung zur Verfügung steht, hat die erstaunliche Fähigkeit entwickelt, alle lebenswichtigen Vorgänge im Körper auf Sparschaltung zu stellen und in einen tiefen Schlaf zu fallen. Das wichtigste Merkmal ist das Absinken der Körpertemperatur auf meist wenige Grade über dem Nullpunkt. Das wärmeregulierende Zentrum im Gehirn wird dazu vorübergehend ausgeschaltet.

Zu den Winterschläfern gehören vor allem stammesgeschichtlich ältere Säugetiere wie der Igel, die Fledermäuse, das Murmeltier, der Siebenschläfer, die Haselmaus und andere mehr. Man zählt sie zu den niederen Warmblütern, währenddem beispielsweise fast alle Raubtiere zu den höheren Warmblütern gehören und keinen Winterschlaf kennen.

Alle Warmblüter verhalten sich bei sinkenden Temperaturen zunächst gleich. Sie atmen schneller, verbrauchen mehr Nährstoffe und bewegen sich kräftiger und schneller. In unseren modernen Häusern arbeiten die Ölbrenner bei Kälteeinbrüchen in ähnlicher Weise, ebenso automatisch wie die Warmblüter. Nicht alle Säugetiere sind in der Lage, der Abkühlung über längere Zeit zu trotzen und andauernd aufzuheizen. So erstarren zum Beispiel viele anfänglich noch quicklebendige Mäuse, Spitzmäuse und Maulwürfe schon nach wenigen kalten Nachtstunden in ihren Fallen, weil sie ohne neue Nährstoffe nicht mehr fähig sind, ihre Körpertemperatur zu halten. Der Kältetod tritt ein, denn schon bei einer Körpertemperatur von 20° wird das Atemzentrum gelähmt. Diese Tatsache müssen auch die Ärzte berücksichtigen, wenn sie vor einer schwierigen Operation den menschlichen Körper so stark abkühlen, dass sich alle Lebensfunktionen verlangsamen. Das Atemzentrum, ein wichtiger Teil des Gehirns, muss, wenn auch stark reduziert, weiterarbeiten.

Umschaltung der Wärmeregulation

Der Winterschläfer kann seine Wärmeregulation umschalten und damit die Körpertemperatur auf fast null Grad absinken lassen. Er passt sie der Umgebungstemperatur an, verfällt in tiefen Schlaf und kann so enorm Nährstoffe sparen. Allerdings darf sich auch sein Körper nicht unter den Gefrierpunkt abkühlen. Dies würde auch bei ihm unweigerlich zum Tode führen. Beim Erreichen der Minimaltemperatur, die im allgemeinen zwischen null und fünf Grad liegt, wird die Wärmeregulation wieder automatisch eingeschaltet; das noch schlafende Tier setzt seine «Heizung» wieder auf eine höhere Stufe und erwacht allmählich. Die Heizungstechniker haben diese Einrichtung kopiert: Ein Thermostat in der Wohnung reagiert auf das Absinken der Zimmertemperatur unter beispielsweise 20 Grad und bewirkt das Einschalten des Ölbrenners.

Für die Igel gelten folgende kritische Körpertemperaturen: Unter 14.5 Grad tritt fester Winterschlaf ein und bei 1 Grad über dem Nullpunkt erwachen sie wieder, damit sie nicht erfrieren. Bei den Fledermäusen liegen die kritischen Temperaturen bei 10 beziehungsweise 2 Grad.

Der Winterschlaf wird vorbereitet

Schon lange vor dem Winterkälteeinbruch treffen die meisten Winterschläfer Vorbereitungen für ein sicheres Überstehen der kalten Jahreszeit. Sie zeigen damit die innere Bereitschaft für den Winterschlaf. Das Murmeltier wandert aus den höheren Gebirgslagen an tiefer gelegene Stellen, wo es seinen Winter-bau hat. Dieser besteht aus einer langen Röhre, die schräg nach unten in einen geräumigen, mit Heu ausgepolsterten Kessel führt. Darin legen sich meistens ganze Familien mit zehn und mehr Mitgliedern für den langen Schlaf zurecht, nachdem sie die Zugangsröhre sorgfältig mit steiniger Erde verrammelt haben.

Der Igel macht hingegen keine grossen Umstände. Sein Winternest gleicht einem Sommernest und liegt oberflächlich in einem Laub- oder Komposthaufen oder im Schutze einer dicht verwachsenen Hecke. Er polstert seine Schlafstätte nur wenig. Ab und zu finden sich an der gleichen Stelle auch mehrere Igel ein, die aber nicht so eng beieinander liegen wie die Murmeltiere.

Die Fledermäuse begnügen sich mit Ritzen und Spalten einer Höhle, aber auch ältere Bauten mit ruhigen Kellern, Türmen oder einem vernachlässigten Estrich sind gut genug. Hier hangen sie dann Winter für Winter an den gleichen Stellen, indem sie sich mit den Krallen der Hinterfüsse festhaken.

Siebenschläfer und Haselmäuse überwintern in Baumhöhlen, lockerem Mauer-werk oder unter grossen Steinen. Der Siebenschläfer ist auch in der Lage, sich tief in den Boden einzugraben und sich so vor allzu grosser Kälte zu schützen, währenddem die Haselmaus dieser Gefahr mit dem Anlegen eines äusserst sorgfältig abgedichteten Winternestes zu begegnen sucht. Beide rollen sich kugelartig ein, pressen die Vorderpfoten ans Gesicht und legen den Schwanz dazwischen über den Kopf.

Die Lebensvorgänge während des Winterschlafes

Wir wissen, dass sich die Lebensvorgänge in dem Masse vermindern, wie die Körpertemperatur sinkt. Eine Temperaturabnahme um 10 Grad bewirkt eine Reduktion auf die Hälfte, eine solche um 20 Grad eine solche auf einen Viertel usw. Im Winterschlaf brennt das Leben auf kleinster Sparflamme. Der Igel macht pro Minute noch einen Atemzug (im Wachzustand: 50 pro Minute, im Tagesschlaf noch 20 pro Minute). Die Tätigkeit des Grosshirns erlischt und die grossen Nervenstränge werden abgeschaltet. Die Augen sind verschlossen, und auch das Gehör nimmt keine Geräusche mehr wahr. Nur ein Reiz weckt den Winterschläfer: Die kritische Kältestufe von etwa 4 Grad wird registriert und ins Gehirn weitergeleitet.

Zur Erhaltung des kleinen Lebensfunkens reichen die im Körper aufgespeicherten Fettvorräte aus. Das Reservefett wird während der warmen Jahreszeit unter der Haut in einer sehr dicken Schicht abgelagert, ausserdem zwischen den Eingeweiden.

Die meisten Winterschläfer kennen keinen durchgehenden Schlaf. So unterbricht ihn das Murmeltier etwa alle drei bis vier Wochen, in den gut fünf Monaten also sechsmal. An jedem dieser sechs Wachtage verliert es ungefähr ebensoviel Gewicht wie in den Tagen einer vierwöchigen Schlafperiode zusammen. Das Aufheizen des Körpers und das Erwachen brauchen eben sehr viel Energie. Der Hamster hat nur sehr kurze Schlafzeiten. Er wacht alle fünf Tage auf und benötigt darum viele Reservestoffe. Er legt vor der Winterschlafperiode recht zahlreiche Vorräte an, denn seine Fettreserven würden allein den Bedarf nie decken. Auch der Igel erwacht bisweilen für einige Stunden und sucht vielleicht nach Nahrung, weil seine Fettvorräte nicht ausreichen, wenn er mehrmals aufheizen muss. Wenn wir im Winter einen umherstreunenden Igel finden, müssen wir ihn füttern, wenn er die nächste Schlafperiode überstehen soll.

| Zustand des Murmeltieres | Temperatur | Atemfrequenz | Herzfrequenz |

|---|---|---|---|

| wach | 34–39° | 25–30 Züge/min | 80 Schläge/min |

| im Winterschlaf | um 3° | 1 Zug/5 min | 4–5 Schläge/min |

| aus dem Winterschlaf erwachend | steigt bis auf 37° | steigt bis auf 67 Züge/min | steigt bis über 200 Schläge/min |

Verlauf der Körpertemperatur bei verschiedenen Tiergruppen, wenn die Umgebungstemperatur abnimmt

Sinkt die Umgebungstemperatur, so sinkt auch die Körpertemperatur der wechselwarmen Tiere. Die Warmblüter aber heizen ihren Körper auf:

- Vögel halten ihre Körpertemperatur auf etwa 42°.

- Säuger ohne Winterschlaf halten ihre Körpertemperatur auf etwa 37°. Einzelne können bei tiefen Umgebungstemperaturen in Schwierigkeiten geraten und erleiden dann unter Umständen den Kältetod.

- Winterschläfer schalten bei einer Aussentemperatur von unter 20° ihre Wärmeregulation um, fallen in einen tiefen Schlaf und sparen so Nährstoffe. Sinkt ihre Körpertemperatur unter 4°, erwachen sie automatisch.

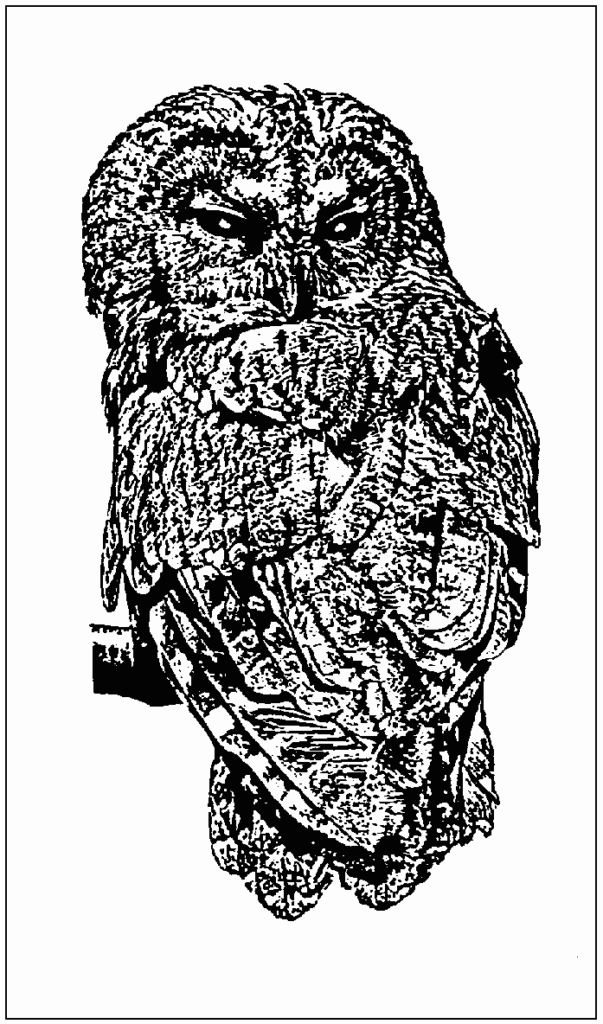

Waldkauz

Grundbesitz ohne Gartenzaun

Viele von uns kennen den Waldkauz wenigstens von einer Seite her: Der «Gesang» des Männchens, das dreisilbige «Huuh-hu-huuuuuh», kann einem durch Mark und Bein gehen, wenn man in Spätwinter- oder Frühlingsnächten längs eines Waldrandes spaziert. Fast könnte man meinen, der irgendwo im Gehölz versteckte Vogel wolle einem das Gruseln beibringen. Davon kann aber keine Rede sein. Mit seinen unheimlichen Rufen will er nichts anderes sagen als: «Hier bin ich, dieses Revier gehört mir.» Wir Menschen brauchen für die Abgrenzung unseres Eigentums Wohnungstüren, Gartenzäune und Marchsteine, für den Waldkauz liegen die Grenzen seines Jagd- und Wohnraumes ungefähr dort, wo ihn die andern Waldkäuze noch gut hören können. Die übrigen Vögel müssen diese Reviere nicht beachten, denn ihre Lebensbedürfnisse entsprechen kaum denjenigen des Kauzes.

Auf der Suche nach einem Nest

Nach geduldigem Suchen und Ausharren in kalten, hellen Winternächten hat man vielleicht einmal das Glück, einen solchen Revierbesitzer ausfindig zu machen. Viel mehr als lautlos vorübergleitende Schatten wird man allerdings kaum zu Gesicht bekommen, doch findet man so möglicherweise den ungefähren Standort des Nestes.

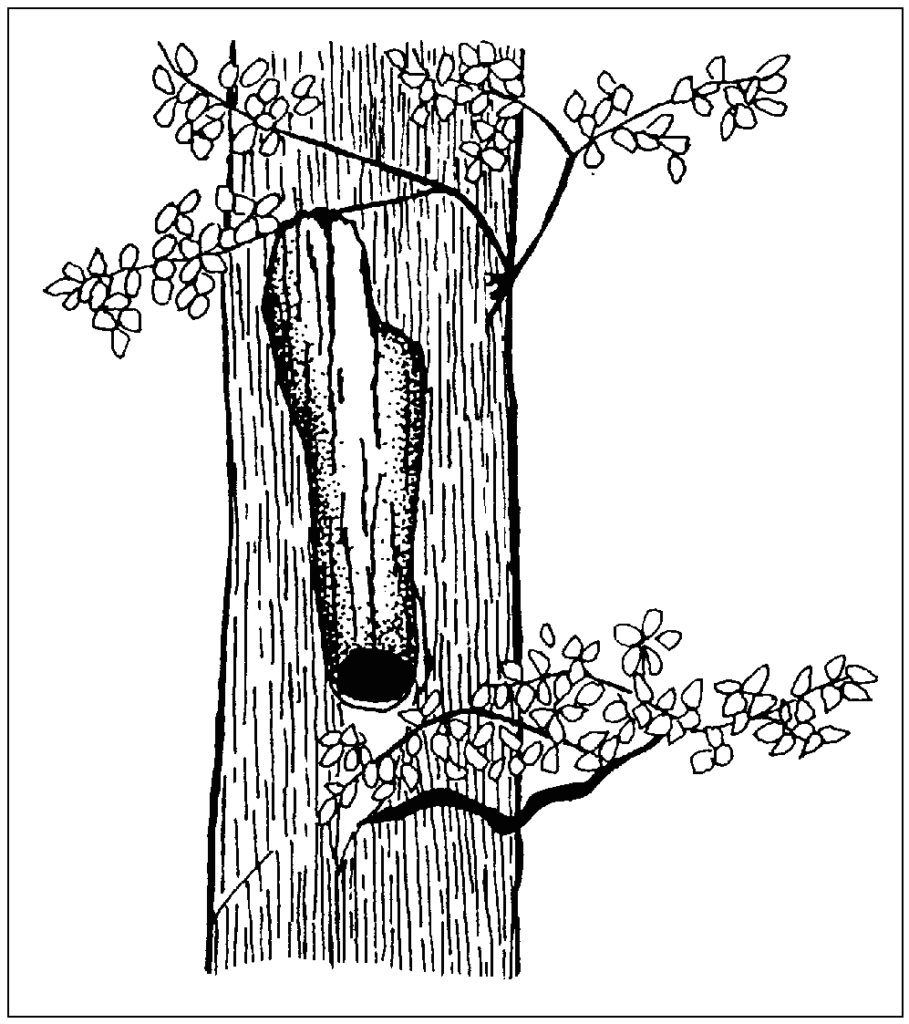

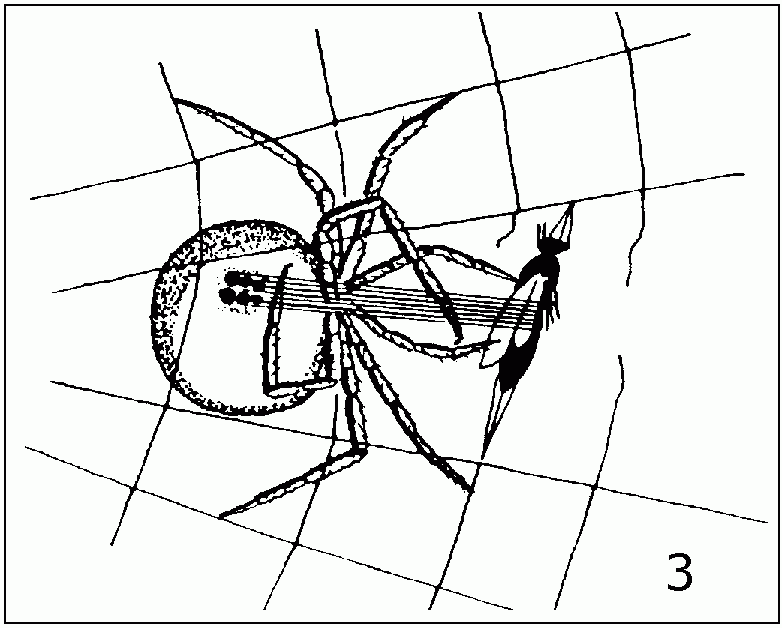

Vor Jahren hatte ich einmal Glück und entdeckte eine Baumhöhle in fünf Metern Höhe. Der dicke Buchenstamm war unten vollkommen astlos, und das Nest konnte nur mit einer hohen Leiter erreicht werden. Ich erinnere mich noch gut an jene frühen Aprilmorgenstunden, als ich, mit breitem Filzhut und dicken Handschuhen ausgerüstet, langsam Sprosse um Sprosse hinaufstieg. Ich wusste, dass die alten Waldkäuze angreifen würden, wenn sie mich in Nestnähe entdecken sollten. Ausgewachsene Tiere sind immerhin etwa 40 cm hoch, haben eine Flügelspannweite von knapp einem Meter und können im Sturzflug sehr wuchtig und erst noch fast lautlos angreifen. Einer meiner Freunde erlebte das vor geraumer Zeit auf halber Leiterhöhe. Aber trotzdem, das Jagdfieber hatte mich gepackt, und ich wollte in die Nesthöhle hineinsehen.

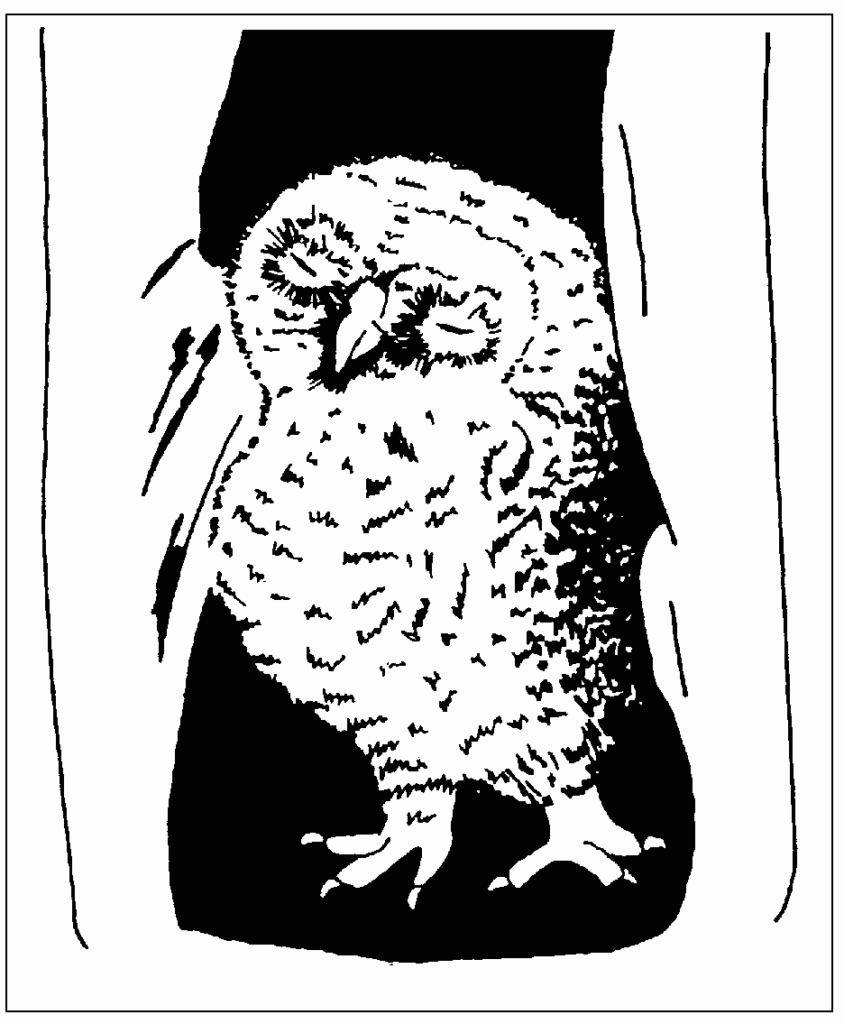

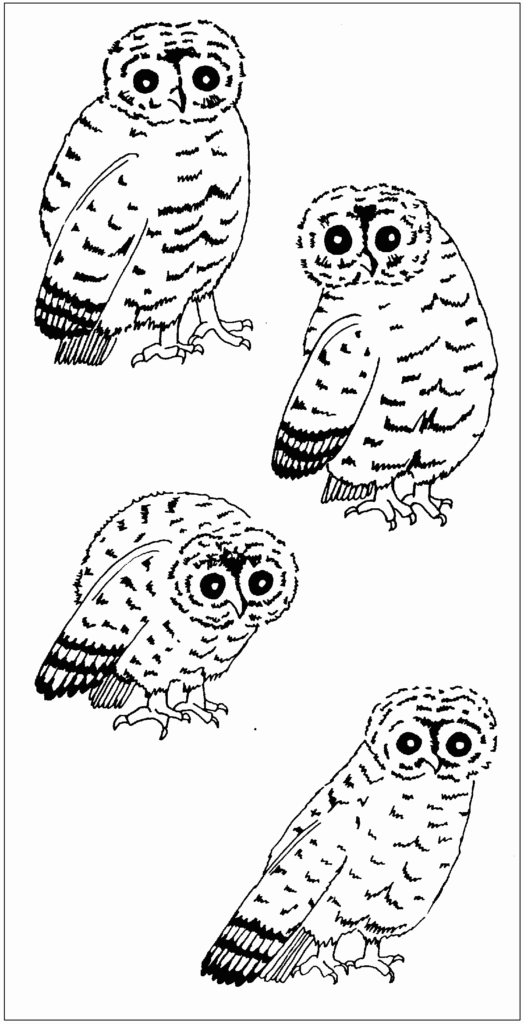

Vor mir ducken sich zwei stattliche Jungvögel und blicken mir mit fast zugekniffenen Augen ängstlich entgegen. Sie haben ihre ersten, weisslichen Dunenfedern schon längst verloren und tragen jetzt ein hellgraues Kleid mit dunkelbraunen Querwellen. Schnabel und Fänge sind schon kräftig entwickelt, die Flügel gestatten hingegen noch keine Flugversuche. Auf dem Boden der Baumhöhle liegt schwarzglänzender Kot. Gewöllekugeln entdecke ich keine. Waldkäuze haben nämlich wie andere Raubvögel die Gewohnheit, unverdauliche Nahrungsreste (Haare, Federn, Knochen Insektenpanzer ihrer Beutetiere) wieder hinauszuwürgen. Wahrscheinlich sind diese Überreste von den Eltern weggetragen oder von den Jungvögeln auf den Boden geworfen worden. Die beiden Käuzchen zwängen sich immer mehr ins Innere der Baumhöhle zurück und kappen bedenklich mit den Schnäbeln. Ob wohl dieses Geräusch die Eltern herbeilockt? Diesen weiche ich lieber aus, und so steige ich wieder auf den Boden hinunter.

Bald verlassen die Jungen ihren Brutplatz und erreichen mit einem unsicheren Flug den Boden. Die Eltern locken sie in ein schützendes Unterholz und füttern sie weiter, bis sie die volle Flugfähigkeit erreicht haben. Mit Standlauten und Bettelrufen bleiben die Kinder mit ihren Eltern in Verbindung. Wenn sich ihnen ein Mensch nähert, machen sie sich zuerst schlank, nehmen dann aber meist eine Drohstellung ein.

Balz und Brutzeit

Schon nach einem Jahr sind die Waldkäuze geschlechtsreif, und im folgenden Winter werben die Männchen mit heulenden und stöhnenden Balzrufen um eine Partnerin. Sie wählen auch die Brutplätze aus – neben Baumhöhlen kommen Felsspalten, Gemäuernischen, Hohlräume unter Baumwurzeln oder gar Dachböden in Frage – und zeigen diese ihren Weibchen gewöhnlich durch Rufen an der gewählten Stelle oder durch Anfliegen. Waldkäuze vermählen sich in der Regel auf Lebzeit. Im Februar legt das Weibchen drei bis fünf, etwa 40 Gramm schwere, reinweisse, rundliche Eier, und zwar in zweitägigen Abständen. Es leistet die ganze Brutarbeit alleine. Nach knapp 30 Tagen schlüpft das erste, weissbedunte, blinde Käuzchen, die Geschwister kommen je zwei Tage später auf die Welt. Die Mutter deckt dann ihren Nachwuchs noch zwei Wochen lang mit den Flügeln zu. Man nennt diese Tätigkeit hudern.

Während dieser Zeit leistet aber auch das Männchen Beachtliches. Es hat für die gesamte Nahrung seiner stets grösser und gefrässiger werdenden Familie zu sorgen. Meistens jagt es nur in der Dämmerung oder in der Nacht. Zu den hauptsächlichsten Beutetieren gehören Mäuse, Ratten und andere Kleinsäuger dieser Grösse, Vögel, aber auch Frösche, grössere Insekten und Regenwürmer.

Körperbau und Sinnesorgane

Die Waldkäuze bringen für die Jagd beste Voraussetzungen mit. Einmal haben sie besonders gebaute Flügel mit Fransenkämmen an den äussersten Schwungfedern, welche die Fluggeräusche verschlucken und einen nahezu lautlosen Flug gewährleisten. Dann ist ihr Gehör hervorragend entwickelt. Die Ränder der Ohröffnungen sind zu befiederten Klappen umgebildet, die wie weite, bewegliche Schalltrichter wirken und schwächste Geräusche aus verschiedenen Richtungen auffangen. Und schliesslich sind die Augen nicht nur für allfällige Tätigkeiten am Tag, sondern auch für ein gutes Dämmerungssehen eingerichtet. Die Zahl der lichtempfindlicheren Stäbchen ist auf Kosten der Zäpfchen stark vermehrt. Darum können die Waldkäuze Farben fast nicht unterscheiden, was nachts auch nicht störend ins Gewicht fällt. Sie sind zudem weitsichtig wie alle andern Eulen, sehen also auf kurze Distanzen schlecht. Für einen Jagdvogel spielt aber auch das keine Rolle. Er muss die Beute auf grosse Distanzen erkennen, und das gewährleisten die dafür bestens ausgerüsteten Augen und das fabelhafte Gehör, zusammen mit dem sehr beweglichen Kopf, den er bis 270 Grad herumdrehen kann.

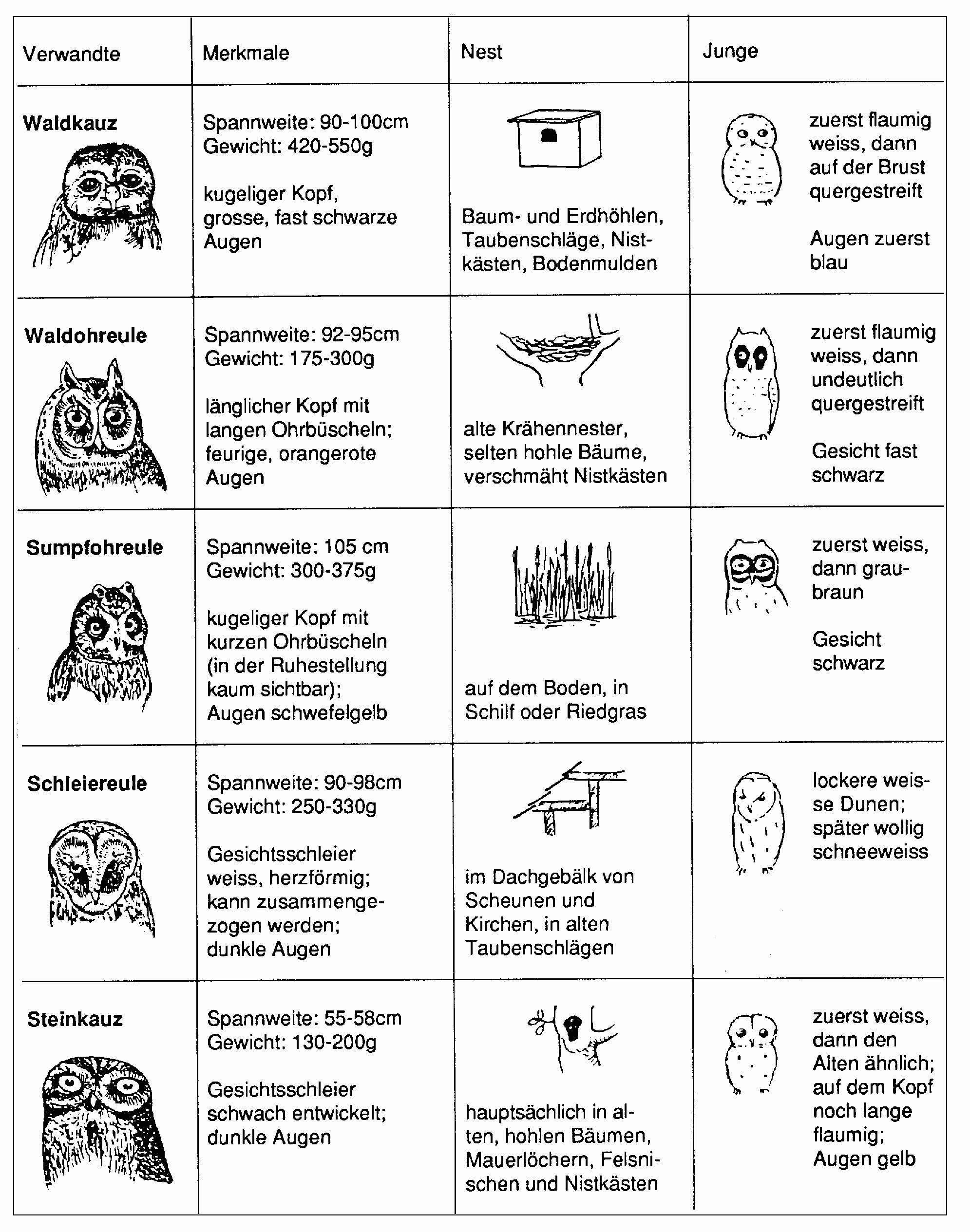

Steckbrief des Waldkauzes

| Männchen | Weibchen | |

|---|---|---|

| Körperhöhe | etwa 40 cm | etwa 42 cm |

| Spannweite | im Durchschnitt 93 cm | im Durchschnitt 98 cm |

| Gewicht | 300–550 g | 500–700 g |

| Färbung | bei beiden Geschlechtern von braungrau bis rostbraun, grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Vögeln | |

| Stimme | Balzstrophe: tiefes, wohlklingendes hu-u, nach kurzer Zeit folgt tremolierendes, absinkendes u-u-u-u-u | gellendes Kiuwitt, wird auch vom Männchen verwendet |

Lebensraum, Jagd, Ernährung

- bewohnt alte Baumbestände in lichten Laub- und Mischwäldern, Feldgehölzen und Baumgärten; lebt selbst in Dörfern und Städten

- ist die häufigste Eulenart und gehört zu den Standvögeln

- jagt mit Vorliebe in abwechslungsreichen Landschaften, und zwar entweder vom Ansitz aus oder im Pirschflug

- ernährt sich zu 75% von Kleinsäugern (vor allem von Mäusen), daneben von Amphibien, Fischen, Regenwürmern, Insekten usw., in strengen Wintern auch von Vögeln

Fortpflanzung

- brütet in alten, hohlen Bäumen, in Höhlen, auch in Gebäuden oder offen auf Greifvogelnestern; baut selber keine Nester

- Eiablage: Februar/März; meist 3–4 Eier; Brutdauer: 28–29 Tage

- Weibchen brütet alleine; Männchen bringt Nahrung

- Nestlingszeit: etwa 30 Tage; Junge werden aber am Boden von den Eltern noch 8–10 Wochen weiter gefüttert, betreut und verteidigt

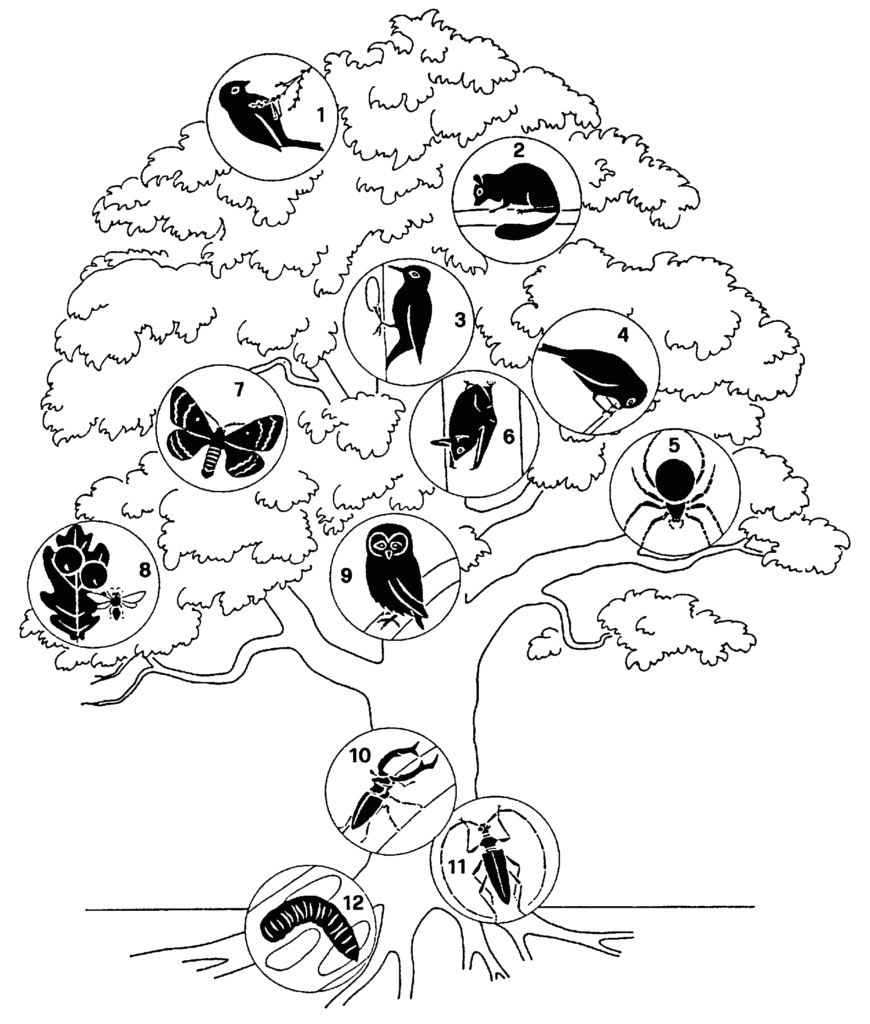

Käuze teilen ihren Wohnraum mit vielen anderen Tieren

- Blaumeise

- Siebenschläfer

- Buntspecht

- Kohlmeise

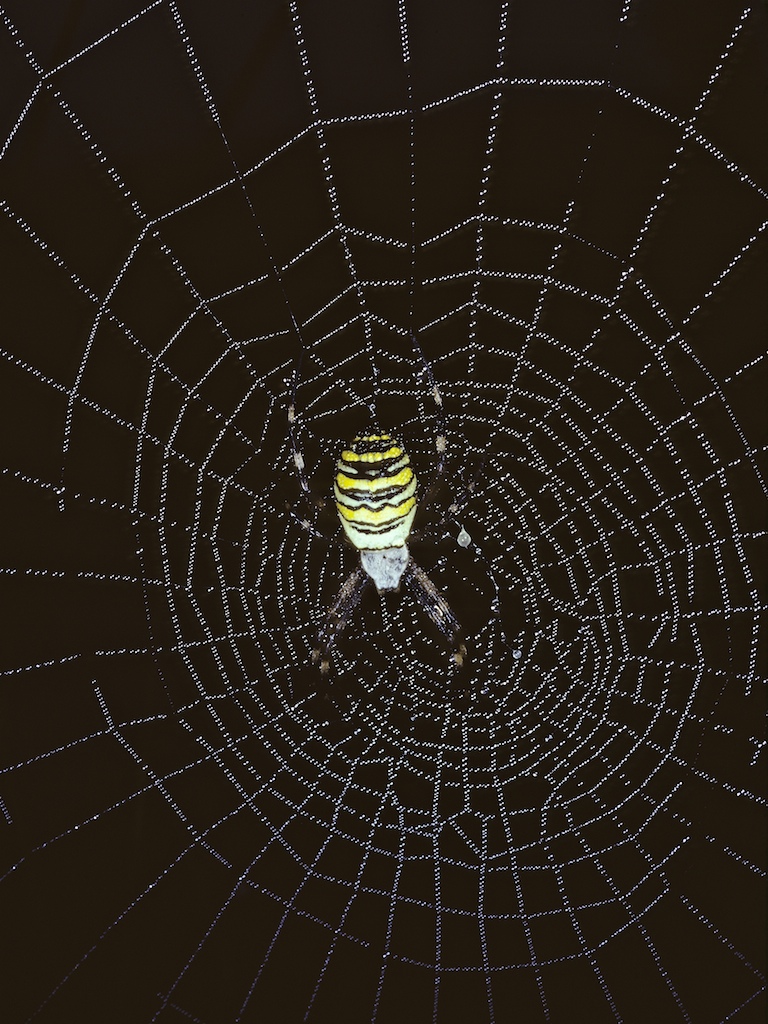

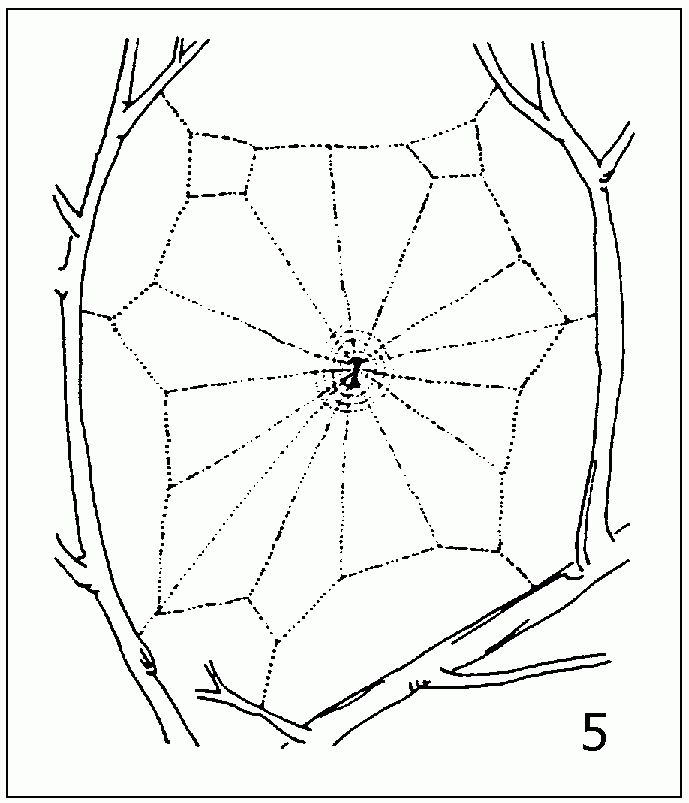

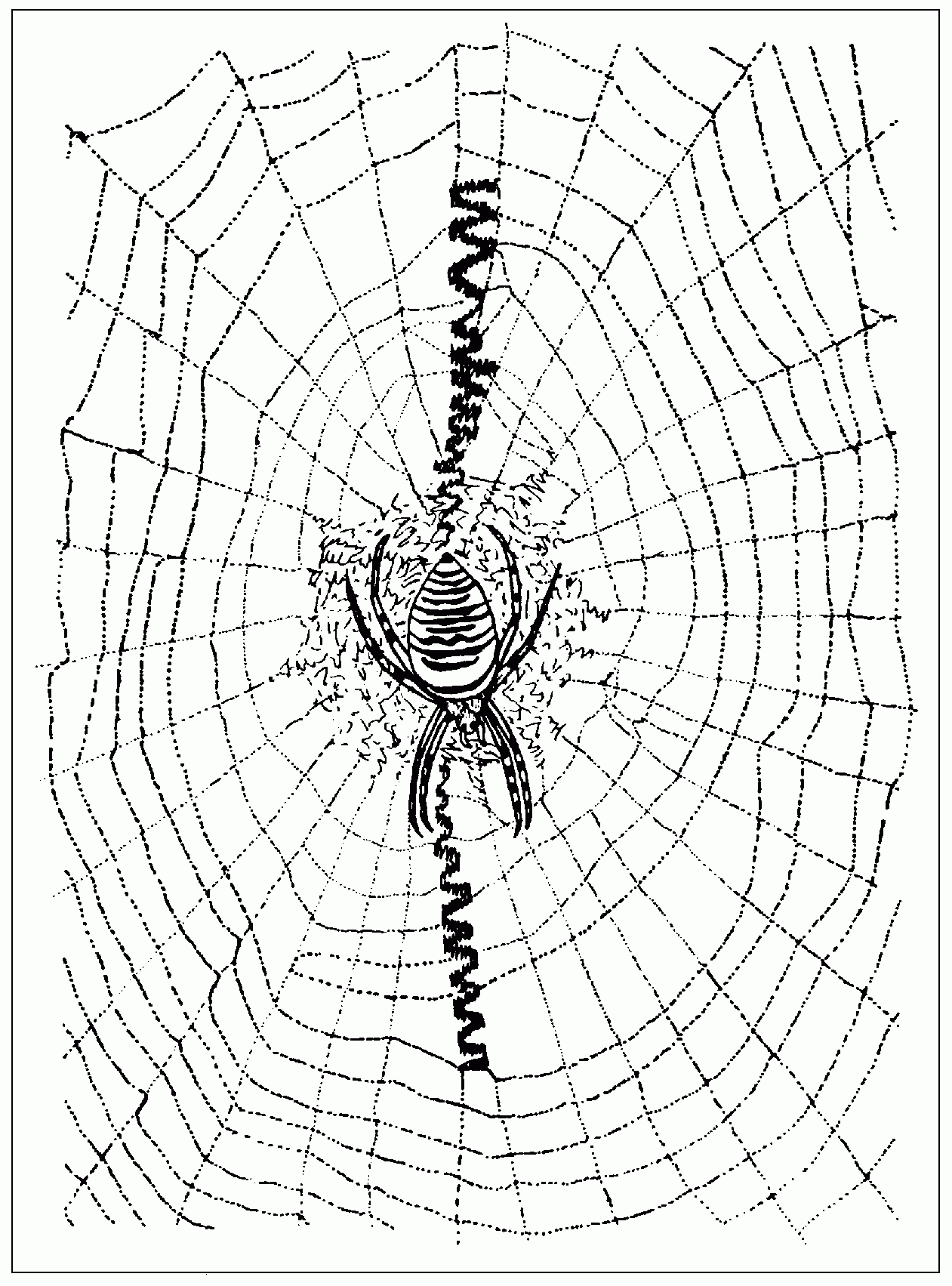

- Kreuzspinne

- Langohrfledermaus

- Eichenspinner

- Eichengallwespe

- Waldkauz

- Hirschkäfer

- Heldbock

- Larve des Heldbocks

Zum Brutverhalten des Waldkauzes

Brutplätze

Waldkäuze bauen wie die meisten anderen Eulen ihre Nester nicht selber. Als Brutplätze dienen vor allem Baumhöhlen, aber auch Felsspalten, Nischen in Dachböden und Gemäuern, verlassene Nester grosser Vögel, sogar Hohlräume unter Baumwurzeln oder selbstgegrabene Mulden auf der Bodenoberfläche.

Aufzucht der Jungen

Im Februar legt das Weibchen 3–5 etwa 40 g schwere, reinweisse Eier, und zwar in zweitägigen Abständen. Nach knapp 30 Tagen schlüpft das erste, weissbedunte, blinde Käuzchen, die Geschwister kommen je 2 Tage später auf die Welt. Zwei Wochen lang deckt die Mutter ihren Nachwuchs mit den Flügeln. Man nennt das hudern. Das Männchen sorgt während der ganzen Zeit allein für die gesamte Nahrung der immer gefrässiger werdenden Familie.

Der Waldkauz ist ein Raubvogel

Er jagt in der Dämmerung oder nachts sowohl vom Ansitz aus als auch im Pirschflug. Seine Nahrung besteht aus bis rattengrossen Kleinsäugern und bis taubengrossen Vögeln. Daneben erbeutet er Amphibien und Eidechsen, selten Fische, ab und zu auch Regenwürmer und grosse Insekten. Als geschickter Vogeljäger überlebt er im Unterschied zu anderen Eulenarten, die hauptsächlich auf Mäuse angewiesen sind, selbst strenge Winter.

Der Waldkauz sieht auch am Tag, seine Augen sind aber der nächtlichen Lebensweise angepasst: Die Netzhaut enthält fast nur Stäbchen, also besonders lichtempfindliche Sinneszellen. Dafür fehlen die Zäpfchen weitgehend, die dem Farbensehen dienen. Diese spielen im fahlen Mondlicht auch keine Rolle. Es ist viel wichtiger, neben der Beute auch die Bäume sicher erkennen zu können. Im Stockdunkeln sehen allerdings auch Eulen nichts.

Der starre Blick des Waldkauzes

Der Waldkauz hat starr mit dem Schädel verwachsene Augen. Er kann sie also nicht bewegen wie wir. Um ein Ding genau zu betrachten, verrenkt er seinen Körper merkwürdig. Er führt die sogenannten Fixierbewegungen oft über 20mal nacheinander aus. Daneben kann er seinen Kopf auch noch um 270° drehen.

Wenn der Waldkauz etwas fixieren will, verschiebt er den Kopf zuerst seitwärts und gleich darauf nach unten. Dann dreht er ihn in einem Bogen nach rechts oben und wieder zurück in die Seitwärtsstellung.

Verwandte des Waldkauzes

Weitere Informationen

- Der Waldkauz | Strix aluco – Eine schön gemachte, private Website über den Waldkauz

Reptilien

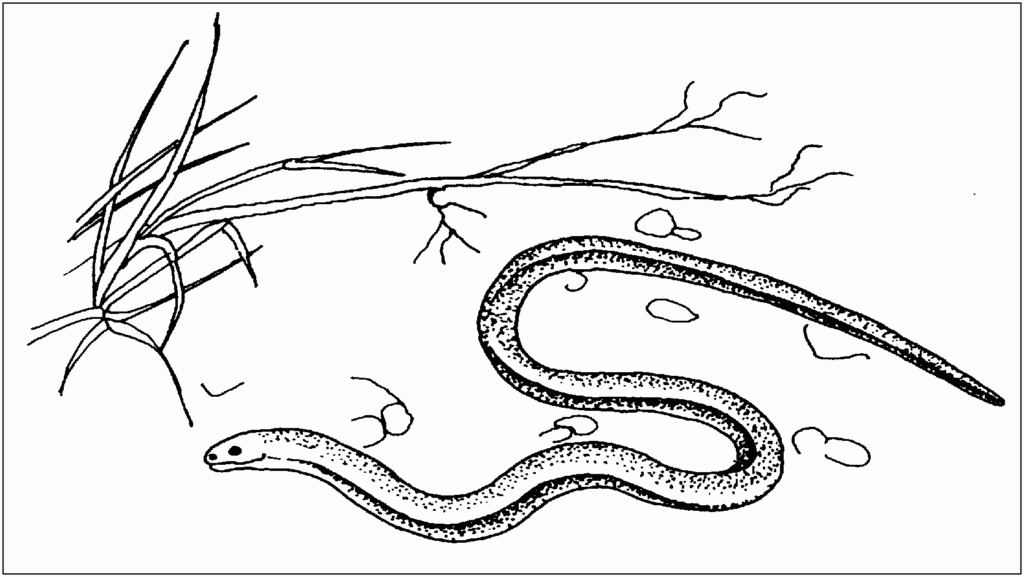

Blindschleichen

Tiere, die auch nur entfernt schlangenähnlich aussehen und sich wie diese fortbewegen, haben seit jeher vielen Menschen Furcht eingejagt. Noch heute greifen darum einige von ihnen nach Steinen oder einem Stock, um die praktisch wehrlosen Tiere, seien es Schlangen oder Blindschleichen, totzuschlagen. Solches Tun ist verwerflich und zeugt von einer grossen Verständnislosigkeit.

Zum Namen

Blindschleichen sind farbenblind und können zudem verschiedene Graustufen nur schlecht voneinander unterscheiden, aber blind sind sie keineswegs. Schlafende und auch tote Blindschleichen haben mit zwei Lidern verschlossene Augen. Es ist denkbar, dass man darum auf den Gedanken kommen könnte, sie seien blind.

Der deutsche Name lässt sich vom althochdeutschen Wort «Plintslicho» herleiten, was soviel wie «blendender Schleicher» bedeutet. Die Bezeichnung nimmt Bezug auf die kupfer- und bleiglänzenden Färbungen der Körperoberseite und Körperunterseite. Plinte oder Blende sind Ausdrücke für metallische Minerale.

Zur Verwandtschaft

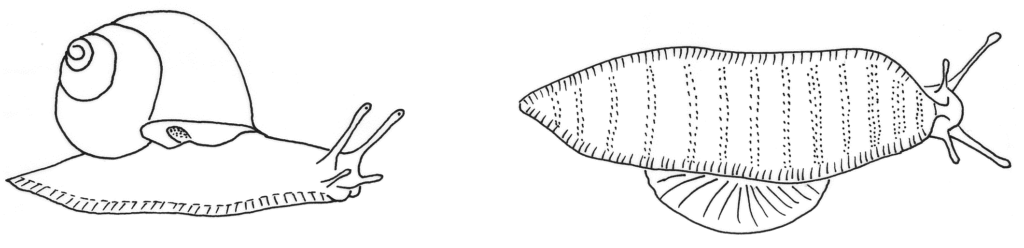

Der schlangenähnliche, langgestreckte und vollkommen beinlose Körper ist wahrscheinlich der Grund, warum die Blindschleiche gelegentlich als Schlangenart angesehen wird. Äusserlich unterscheiden sie sich etwa von einer Ringelnatter oder Kreuzotter durch die verschliessbaren Augen, durch die Möglichkeit, den Schwanz abzuwerfen und durch die gleichartigen Schuppen rund um den Körper. Ferner müssen sie zum Züngeln den Mund öffnen; sie können also die Zunge nicht durch eine Oberlippenaussparung hin und her gleiten lassen wie die Schlangen. Das Skelett weist noch winzig kleine Schulter- und Beckengürtelreste auf, die man aber von aussen nicht sieht und auch am frei präparierten Skelett sorgfältig suchen muss. Auf Grund all dieser und noch anderer Merkmale zählt man die Blindschleichen zu den Echsen. Sehen wir uns dazu folgende Verwandtschaftsverhältnisse an:

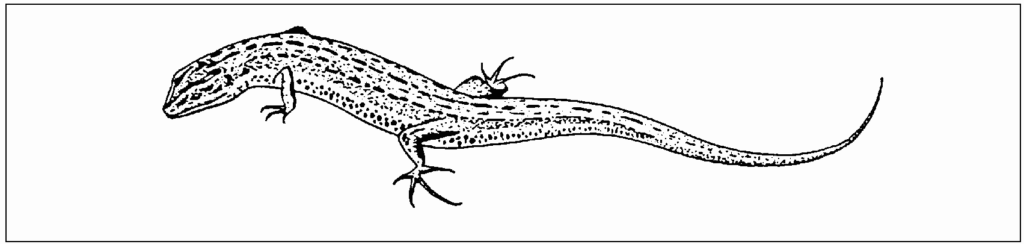

Unter den Skinken gibt es Tiere, die den Blindschleichen recht ähnlich sehen. Als ich der Johannisechse und dem Gefleckten Walzenskink auf Cypern zum ersten Mal begegnete, glaubte ich in den schnell schlängelnden Reptilien kleine Verwandte von Blindschleichen vor mir zu haben. Diese nur etwa 10 cm langen Skinke brauchen die äusserst zierlichen Gliedmassen kaum für die Fortbewegung. Andererseits gibt es amerikanische Schleichen, die vier wohl ausgebildete Gliedmassen besitzen und mit diesen auch gehen können.

Vorkommen und Lebensraum

Wir finden die Blindschleiche fast überall in Europa, auch noch weit im Norden Skandinaviens und im Gebirge bis auf 2400 m Höhe. Sie reicht im Süden bis nach Nordafrika, und im Osten belegt sie weite Teile Westasiens. Sie ist von allen europäischen Reptilien am weitesten verbreitet, möglicherweise, weil sie an ihren Lebensraum keine allzu grossen Anforderungen stellt. Sie liebt nicht zu helle und nicht zu trockene Orte. So entdecken wir sie in Wiesen, an Wald-rändern, im lichten Wald, aber auch in Gärten und Parkanlagen. Nicht selten benützt sie Komposthaufen, ab und zu auch Ameisenhaufen als Wärmestuben. Die Ameisen können der Blindschleiche nichts anhaben, denn die Bisse durch-dringen das zähe Schuppenhemd nicht, andererseits frisst die Blindschleiche auch keine Ameisen.

Tagesrhythmus und Nahrung

Die Tätigkeiten der Blindschleiche richten sich weitgehend nach dem Tagesrhythmus ihrer Hauptnahrungstiere. Wir finden sie aktiv am frühen Morgen von 5–10 Uhr und am Abend von 18–21 Uhr, wenn der Tau auch die Regenwürmer und Nacktschnecken zum Hervorkriechen veranlasst. Tagsüber halten sie sich zwischen Moos, unter Steinen, Rindenstücken, im dichten Gestrüpp und in ihren selbstgegrabenen oder übernommenen Erdgängen auf.

Blindschleichen sind nicht in der Lage, Beutetiere zu verfolgen, was ja bei ihrer Speisetafel auch gar nicht nötig ist. Die Fortbewegung erfolgt nach Schneckenart: Über den Bauch huschen, von hinten nach vorn, rasch aufeinanderfolgend kleine Wellen, ohne dass sich die Bauchschuppen aufstellen wie bei den Schlangen. Das zusätzliche Schlängeln wirkt steif, weil alle Schuppen mit dünnen Knochenplättchen unterlegt sind, welche die Bewegungsfreiheit stark einschränken. Ohne den Widerstand auf einer rauhen Bodenoberfläche, an Pflanzen oder Steinen ist diese Bewegungsart nicht möglich.

Die zugespitzten und nach hinten eingekrümmten Zähne ermöglichen der Blindschleiche das Festhalten schlüpfriger Beutetiere. Sie packt Regenwürmer denn auch ganz langsam in der Mitte ihres Körpers und kaut sie während Minuten bis zu den Enden durch. Bei langen Würmern dauert dieses Schauspiel bis zu einer halben Stunde. Nach der Mahlzeit wischt sie sich durch seitliche Bewegungen des Kopfes den Schleim an Pflanzen ab. Wenn Nacktschnecken und Regenwürmer während ausgesprochenen Trockenzeiten Mangelware sind, verzehrt die Blindschleiche Käfer und Heuschrecken. Man kann ihnen im Terrarium darum auch ohne weiteres Mehlwürmer geben. Sie sollen auch in der Lage sein, kleine Eidechsen oder gar ihresgleichen zu verschlucken.

Fortpflanzung und Entwicklung

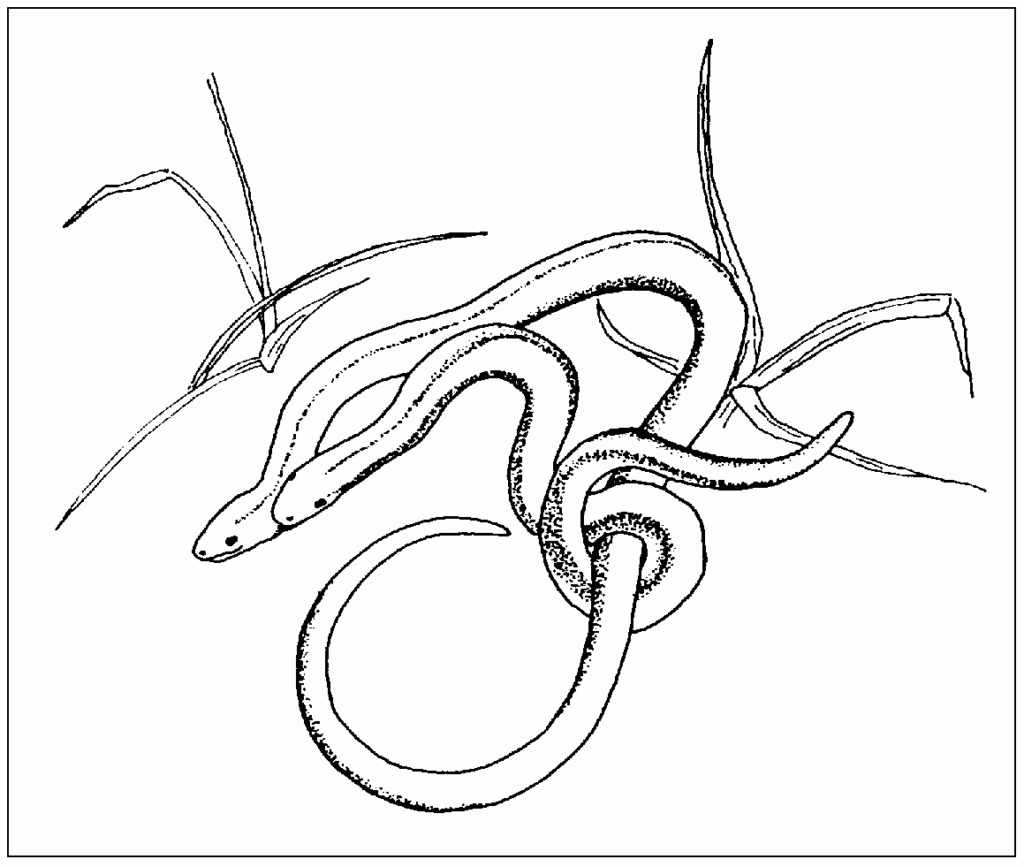

Im April verlassen die Blindschleichen ihre Winterquartiere, und bald nachher paaren sie sich. Das Weibchen wird vom Männchen mit den Kiefern hinter dem Kopf gepackt und festgehalten, damit es etwas vor der Körpermitte eine Schlinge um die Partnerin legen kann. So kommen die Geschlechtsöffnungen aufeinander zu liegen.

Nach einer dreimonatigen Tragzeit legen die Weibchen in der Regel 8–12 schlüpfreife Eier. Die Jungtiere zerreissen unmittelbar nach der Ablage mit ihren Körperbewegungen die gallertigen, gelblich-durchsichtigen, dünnen Eihäute. Man zählt darum die Blindschleichen wie die Bergeidechse und die Vipern zu den lebendgebärenden Reptilien. Die geschlüpften Jungen sind bereits 6 cm lang und machen sich alsbald auf die Suche nach ganz kleinen Nacktschnecken. Mit der Zeit wird ihre anfänglich silberglänzende Oberseite braun, und die dunkle, fast schwarze Bauchseite wesentlich heller. Dazu sind allerdings mehrere Häutungen nötig; während der ersten drei Jahre bis zur Geschlechtsreife sind es deren 3–4 pro Jahr. Sie schieben die alte Haut zu ringartigen Wulsten zusammen und streifen sie nachher ab. Ausgewachsen erreichen die Blindschleichen eine Länge von 40–50 cm. Sie können in Gefangenschaft bei guter Pflege über 25 Jahre alt werden.

Den Winter verbringen sie in Gängen, die bis 70 cm tief in den Boden reichen. Meistens finden wir darin mehrere Individuen beieinander, nicht selten treffen wir sogar 20 und mehr. Ab und zu gehört einer solchen Überwinterungsgesellschaft auch ein Salamander, eine Kreuzotter oder eine Schlingnatter an. Die tiefen Umgebungs- und Körpertemperaturen lassen die Tiere friedlich nebeneinander schlafen.

Feinde und Verteidigungsmöglichkeiten

Die langsamen Blindschleichen haben viele Feinde. Neben Füchsen, Mardern, Dachsen, Igeln, Schlingnattern und Kreuzottern setzen ihnen auch eine Reihe von Vögeln zu, vorab die oft auf Blindschleichen geradezu spezialisierten Mäusebussarde. Der Hauptfeind dürfte aber nach wie vor der Mensch sein, sei es, weil er blind nach allen schlangenähnlichen Tieren schlägt, oder sei es, dass er die Nacktschnecken mit Schneckentodkörnern bekämpft. Die Hälfte der Beutetiere besteht nämlich aus Nacktschnecken, und die vergiftete Nahrung bringt ihnen den Tod.

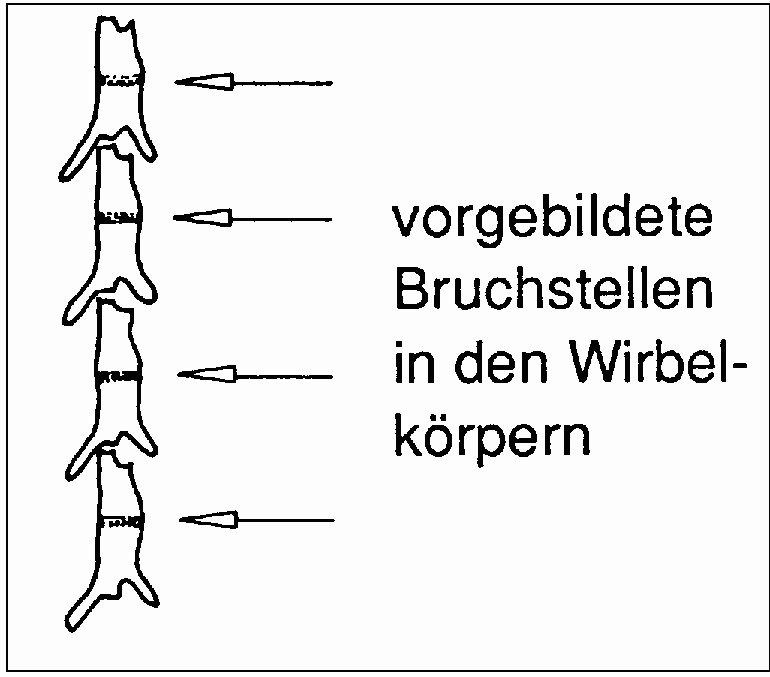

Die Verteidigungsmöglichkeiten der Blindschleiche sind bescheiden. Sie kann kleinere Angreifer beissen und mit stinkigem Kot verschmieren. Gegenüber gefährlicheren Feinden nützt oft ihr wildes, zuckendes Herumschlagen mit dem ganzen Körper oder dann das Abwerfen des Schwanzes. In der mittleren Schwanzregion sind die Wirbelkörper in der Mitte nicht verknöchert, und einer davon bricht auseinander, wenn die Blindschleiche die Schwanzmuskulatur heftig zusammenzieht. Diese Wirbel enthalten also so etwas wie vorbereitete Bruchstellen. Der abgeworfene Teil kann fast die Hälfte des Tieres ausmachen. Er zappelt noch mindestens 20 Minuten lang äusserst heftig, währenddem sich die stark verkürzte Blindschleiche möglichst schnell davonmacht und sich dem verblüfften Angreifer entzieht. Die Fleischwunde blutet kaum und verheilt sehr rasch. Der Schwanz wächst nicht nach; es bildet sich nur ein kleiner, kegelartiger Abschlussstummel.

Blindschleichen treten nicht häufig in Erscheinung

Unterschiede gegenüber Schlangen

- mit Lidern verschliessbare Augen

- kann den Schwanz abwerfen

- gleichartige Schuppen rund um den Körper

- ungelenke Fortbewegungsart

- keine Oberlippenaussparung für das Züngeln

- kleine Reste von Schulter- und Beckengürteln

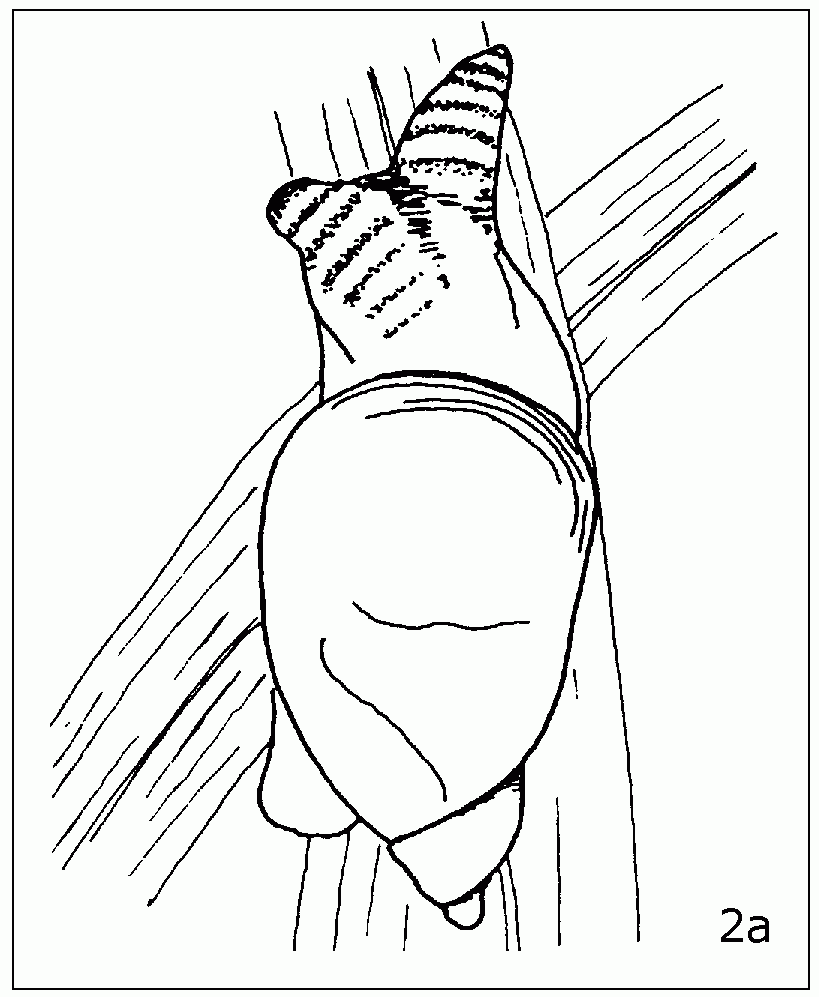

Paarung

Das Männchen hält mit seinen Kiefern das Weibchen hinter dem Kopf fest und umschlingt es dann knapp vor der Körpermitte, um die Paarung einleiten zu können.

Aus der Kinderstube der Blindschleichen

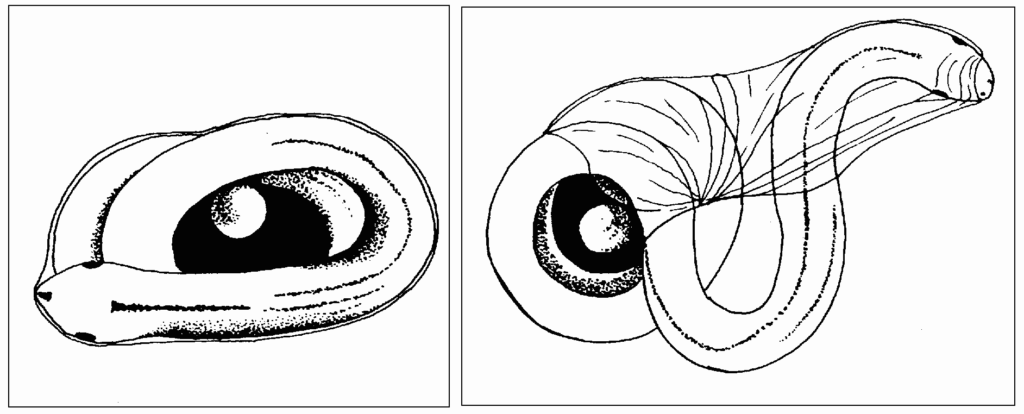

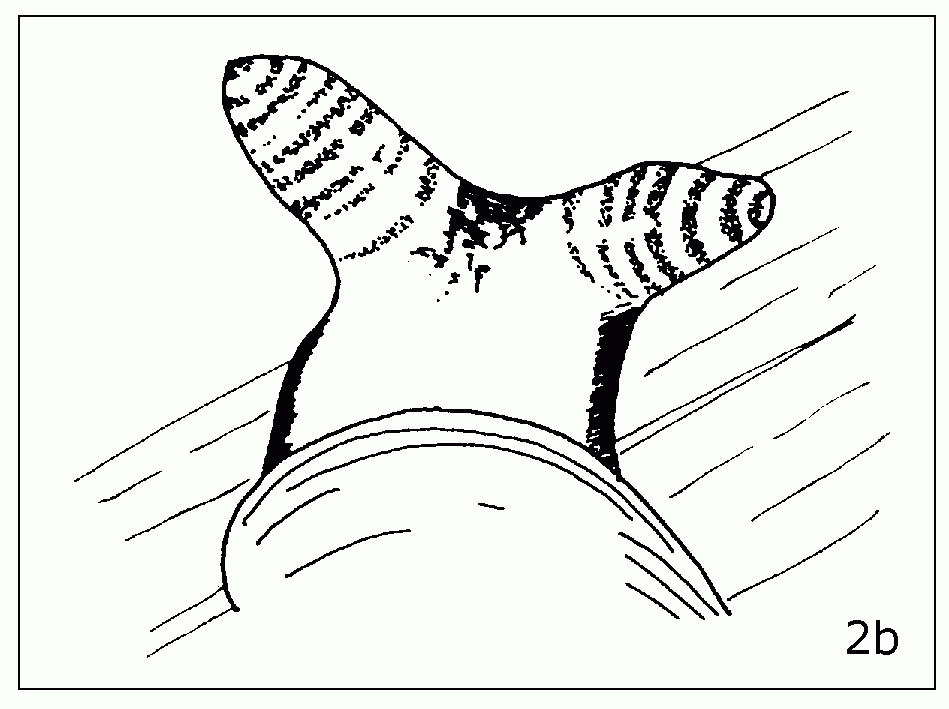

Geburt

Nach 3 Monaten Tragzeit legen die Weibchen 8–12 Eier mit schlüpfreifen Jungen. Bisweilen platzen die gallertigen, dünnen Eihäute schon bei der Geburt. Im Innern einer intakt gebliebenen Eihülle erkennen wir zwischen dem aufgerollten Tier noch die Reste der Dottersubstanz. Noch nicht freie Tiere werfen ihren Kopf kräftig zur Seite und zerreissen damit ihre Hülle.

Entwicklung

Frisch geschlüpfte Blindschleichen messen 6 cm, gehen sehr bald eigene Wege und suchen ganz kleine Nacktschnecken. Mit 3 Jahren sind sie geschlechtsreif. Ausgewachsen messen sie 40–50 cm und können in Gefangenschaft über 25 Jahre alt werden.

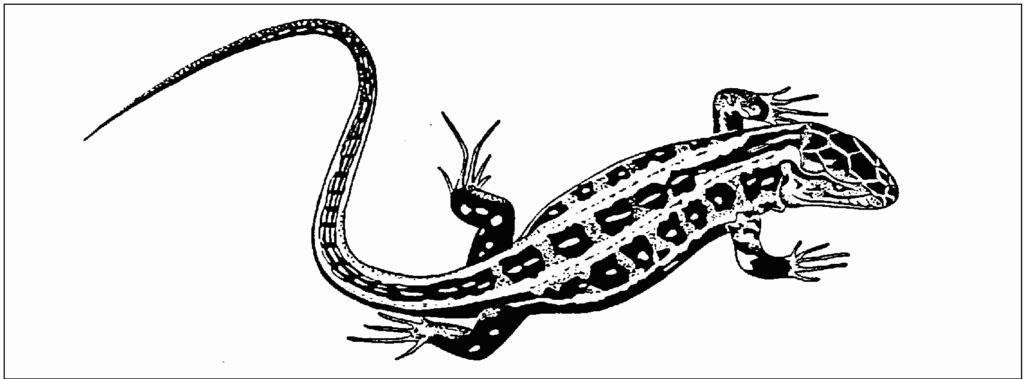

Die Zauneidechse, eine Sonnenanbeterin

Lebensweise

An warmen, sonnigen Frühlings- und Sommertagen können wir auf trockenen Hängen, Bahn- und Strassendämmen, aber auch an Wegrändern und auf Steinmäuerchen handlange, schlanke Tiere beobachten, welche sofort die Flucht ergreifen, wenn wir in ihre Nähe kommen: Eidechsen. Bei kühlem, nassem Wetter und während des ganzen Winterhalbjahres sind die wärme-liebenden Tiere von der Oberfläche verschwunden. Sie halten einen Winter-schlaf, dösen aber auch in sommerlichen Schlechtwetterperioden halb starr vor sich hin. Sie müssen ihre Körpertemperatur derjenigen der Umgebung anpassen; es sind also im Unterschied zu den gleichwarmen Säugern und Vögeln wechselwarme Tiere wie die Schlangen und Amphibien. Die Haut der Eidechsen hat keinerlei Vorrichtungen, wie etwa Haare oder Federn, mit denen Körperwärme aufgestaut werden könnte. Die glatten Hornschuppen schützen den Körper wohl vor Austrocknung und Verletzungen, nicht aber vor Wärmeverlust. In der Kälte geht es ihnen wie unseren ungeschützten Fingern an kalten Wintertagen: sie verlieren die Kraft, werden steif und wie leblos. In der Sonne aber nimmt die Eidechse die Wärmestrahlung rasch auf, wird heissblütig und äusserst temperamentvoll.

Aussehen

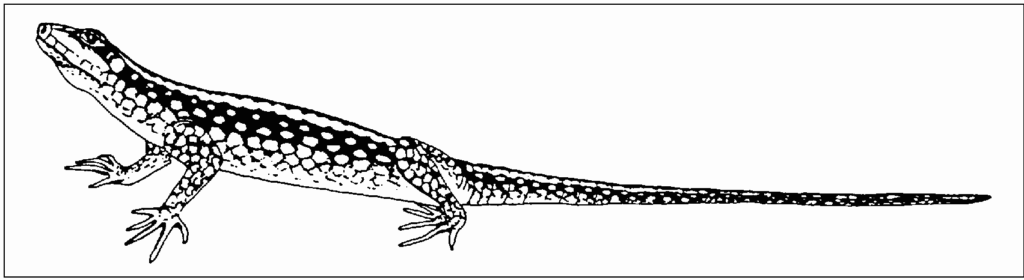

In der Nordostschweiz treffen wir am häufigsten die Zauneidechse. Ausgewachsen erreicht sie eine Länge von 20 cm. Beide Geschlechter besitzen auf dem Rücken ein braunes, geflecktes Band. Im Frühjahr tragen die Männchen leuchtend hellgrüne Flanken zur Schau, währenddem die Weibchen mit einem hellbraunen, weit weniger auffälligen Kleid erscheinen. Die Unterseite ist bei beiden Geschlechtern heller.

Selbstverstümmelung

Im Vergleich zu den in der Südschweiz häufig vorkommenden Mauer- und Smaragdeidechsen ist die Zauneidechse weder besonders scheu noch besonders flink. So lässt sie sich auch verhältnismässig leicht von Hand fangen. Man hüte sich aber, sie am Schwanzende anzufassen. Wie jede andere Eidechse kann sie durch Selbstamputation den Schwanz abwerfen und sich aus dem Staube machen. Vom sechsten Schwanzwirbel an hat jeder Wirbelkörper eine vorgebildete Bruchstelle, entsprechende Schwächestellen liegen auch im Bindegewebe und in der Muskulatur, so dass durch ein kräftiges Zusammenziehen der Ringmuskeln des betreffenden Abschnittes der dahinterliegende Schwanzteil abgetrennt werden kann. Noch lange zappelt dann das herrenlose Schwanzstück hin und her. Der Angreifer und Verfolger wird so genarrt, und die verstümmelte Eidechse kann sich in Sicherheit bringen.

Der fehlende Schwanzteil wird teilweise (bei Jungtieren praktisch ganz) erneuert. Das Stützelement ist jedoch nur noch ein ungegliederter Knorpelstab, der nicht mehr brechen kann.

Nahrung

Die Zauneidechsen fressen u.a. Würmer, Schnecken, Insekten, Spinnen. Die geschnappte Beute wird mit den vielen spitzen Zähnen festgehalten und unzerkaut verschluckt. Ab und zu bekommen ihnen die hastig verschlungenen Tiere nicht, dann erbrechen sie die ganze Tagesbeute mit krampfartigen Bewegungen. Man findet gelegentlich kaum verdaute, fingergrosse Würste zusammengepresster Heuschrecken.

Rivalenkämpfe

Während der Paarungszeit im Frühling können wir ab und zu Rivalenkämpfe unter Männchen beobachten. Sie beginnen mit der katzenbuckelartigen Imponierstellung. Dann richten die Tiere Vorderbeine und -körper auf, senken den Kopf und krümmen den Nacken. In dieser steifen Haltung nähert sich ein Männchen dem andern. Anschliessend gestattet einer der Rivalen, dass ihn der andere am Nacken packt. Das tun sie dann abwechselnd, bis einer spürt, dass ihm der andere überlegen ist. Er erkennt das wahrscheinlich am festen Zugriff seines Partners. Der Verlierer unterwirft sich in recht eigenartiger Weise. Er legt sich zunächst flach auf den Boden, trampelt dann an Ort und Stelle und läuft schliesslich davon. Der Rivalenkampf gleicht einem Turnier, es gibt keinen Toten oder Verletzten, nur einen Besiegten.

Paarung

Das Paarungsverhalten des Männchens gleicht teilweise dem Rivalenkampf-verhalten. Zunächst nähert sich das Männchen dem auserkorenen Weibchen in einer ähnlichen, ebenso gebuckelten Haltung. So erkennt das Weibchen die Absicht seines Partners. Ist es bereit, den Antrag anzunehmen, so bleibt es stehen und fordert damit den Heiratslustigen auf, sein Werbespiel fortzusetzen. Das Männchen packt nun mit den Kiefern den Schwanz des Weibchens, was diesem scheinbar nicht ganz passt, denn es leistet – «wohl nur der Form halber?» – einen geringfügigen Widerstand. Schliesslich beisst sich das Männchen am Rücken seiner Partnerin fest. Diese hebt den Vorderteil des Schwanzes und ermöglicht so die Paarung.

Eiablage und Entwicklung

Das Weibchen legt die 6–14 Eier erst Tage nach der Paarung in warme, etwas feuchte, vielfach vorher mit den Vorderbeinen ausgegrabene Löcher ab. Die Schale der 1.5 cm langen, weissen Eier ist pergamentartig weich. Die Eidechsenkinder schlüpfen 7–8 Wochen später aus. Der Zeitpunkt hängt stark von den örtlichen Temperaturverhältnissen ab. Die Mutter kümmert sich nach der Eiablage weder um ihre Eier, noch später um ihre geschlüpften Kinder. Die Jungen haben und wissen sich selbst durchs Leben zu schlagen. Nach einigen wenigen Jahren erreichen die Überlebenden die Grösse ihrer Eltern.

Eidechsen der Alpennordseite

Zauneidechse (Männchen)

20–24 cm lang; kurzbeinig, eher gedrungen; kurzer, niederer Kopf; auf der Rückenmitte braunes Band mit hellen Flecken; Männchen im Frühjahr mit leuchtend grünen Flanken; Weibchen grau oder braun.

Wald- oder Bergeidechse

16–18 cm lang; kurzbeinig; kleiner, ziemlich runder Kopf; Oberseite grau bis rötlich oder dunkelbraun, oft mit kleinen hellen oder dunklen Flecken; Männchenunterseite orange bis rot mit schwarzen Punkten; Weibchenunterseite weiss bis rosa ohne Flecken. Steigt bis auf 3000 m; ist vivipar.

Mauereidechse (kommt im Wald nicht vor)

18 cm lang; sehr schlank; abgeflachter Körper; langer Schwanz; Oberseite meist bräunlich oder grau, Männchen mit netzartigen Flecken, Weibchen mit hellgesäumtem, dunklem Längsband auf den Körperseiten. In trockenem, warmem Gelände, bis auf 1700 m. Häufig nur auf der Alpensüdseite.

Eigenheiten des Körperbaues und der Fortbewegung

Selbstverstümmelung

Vom sechsten Schwanzwirbel an hat jeder Wirbelkörper eine vorgebildete Bruchstelle. Entsprechende Schwächestellen liegen auch im Bindegewebe und in der Muskulatur, so dass durch kräftiges Zusammenziehen der Muskeln eines bestimmten Abschnittes der dahinterliegende Schwanzteil abgetrennt werden kann.

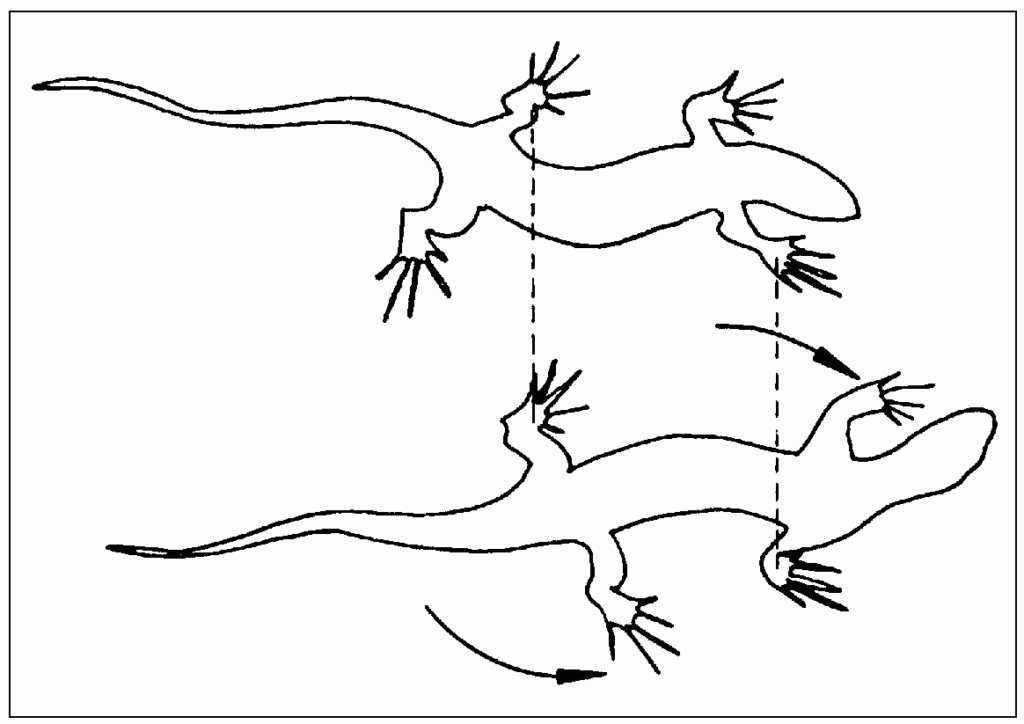

Die Fortbewegungsart der Eidechsen heisst Schubkriechen

Die seitlich abstehenden Eidechsenbeine können den Körper kaum tragen, darum rutscht das Tier auch mehr oder weniger auf dem Bauch. Die Wirbelsäule biegt sich s-förmig abwechselnd nach links und nach rechts, und die Beine schieben den Körper nach. Die Schreitbewegungen verlaufen wie folgt: linkes Vorder- und rechtes Hinterbein, dann rechtes Vorder- und linkes Hinterbein.

Die Schlingnatter – ein seltener Bewohner sonniger Waldränder und warmer Trockenwiesen

Schutz

Es ist nicht einfach, diese harmlose und ungiftige Schlange aufspüren und beobachten zu können. Das hat mehrere Gründe. Einmal haben die vielen Strassen, die grossen Überbauungen und die intensive landwirtschaftliche Nutzung des noch verbleibenden und geeigneten Bodens den ursprünglichen Lebensraum vieler Tiere arg beschnitten. Dann tummeln sich in den Restflecken der freien Natur an sonnigen Tagen mancherorts so viele Menschen, dass die ruheliebenden Tiere – und zu ihnen gehören die Schlangen – gestört und vertrieben werden. Schliesslich leiden gerade die Schlangen noch immer unter der blinden Verfolgungswut uneinsichtiger Mitmenschen, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun, wenn sie diese Kriechtiere totschlagen.

Die drohende Gefahr der Ausrottung gewisser Tierarten führte im Jahr 1967 zum Bundesgesetz des totalen Schutzes aller in der Schweiz lebenden Kriechtiere, Amphibien, Fledermäuse und Roten Waldameisen. Diese dringend nötige Massnahme nützt aber nur etwas, wenn gleichzeitig auch die Lebensräume der seltenen Tiere erhalten und geschützt werden. Und da gibt es noch viel zu tun.

Lebensraum und Lebensgewohnheiten

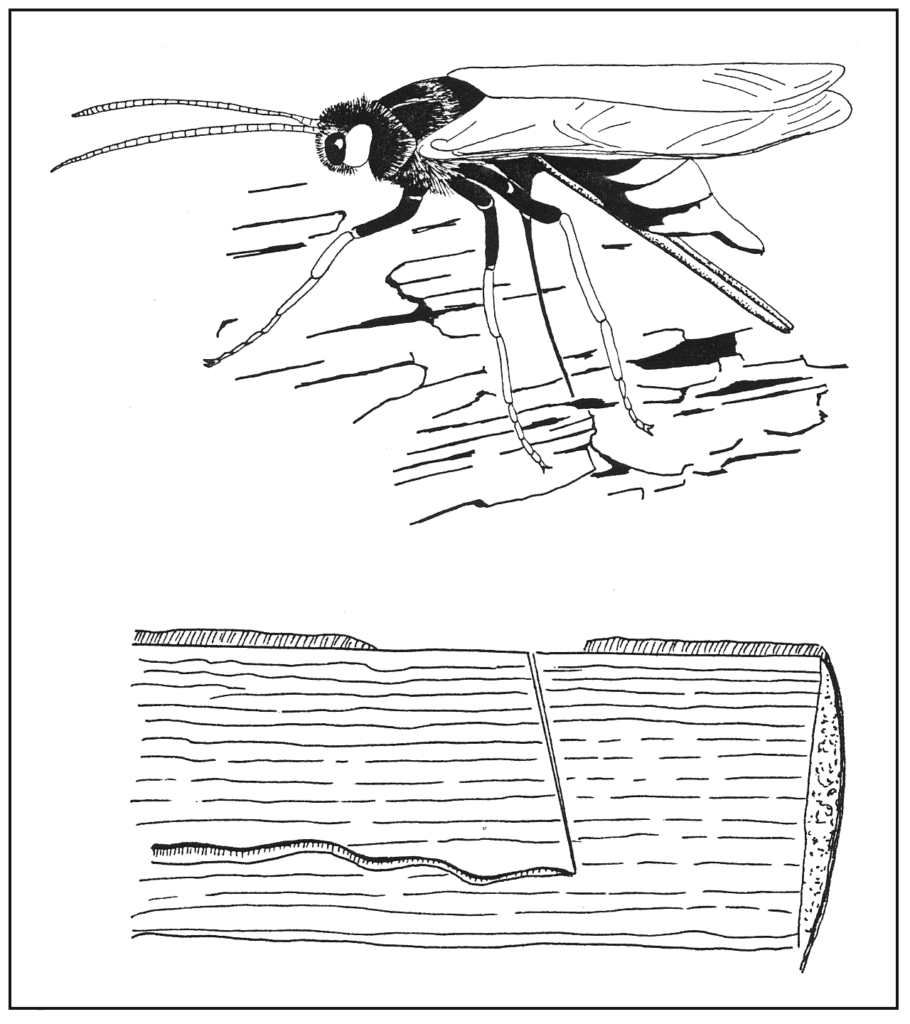

Die scheue Schlingnatter lebt vor allem dort, wo sie durch die Menschen wenig gestört wird. So finden wir sie noch in sonnenlichtdurchfluteten Schneisen und Lichtungen unserer Wälder, an warmen Waldrändern, nicht selten auch an Böschungen und in stillgelegten Steinbrüchen und Kiesgruben. Sie braucht neben Ruhe und Wärme vor allem auch die richtigen Beutetiere, und das sind in erster Linie Zaun- und Bergeidechsen, Blindschleichen, ab und zu auch kleinere Kreuzottern und Vipern, also Giftschlangen, selten auch junge Mäuse und Jungvögel.

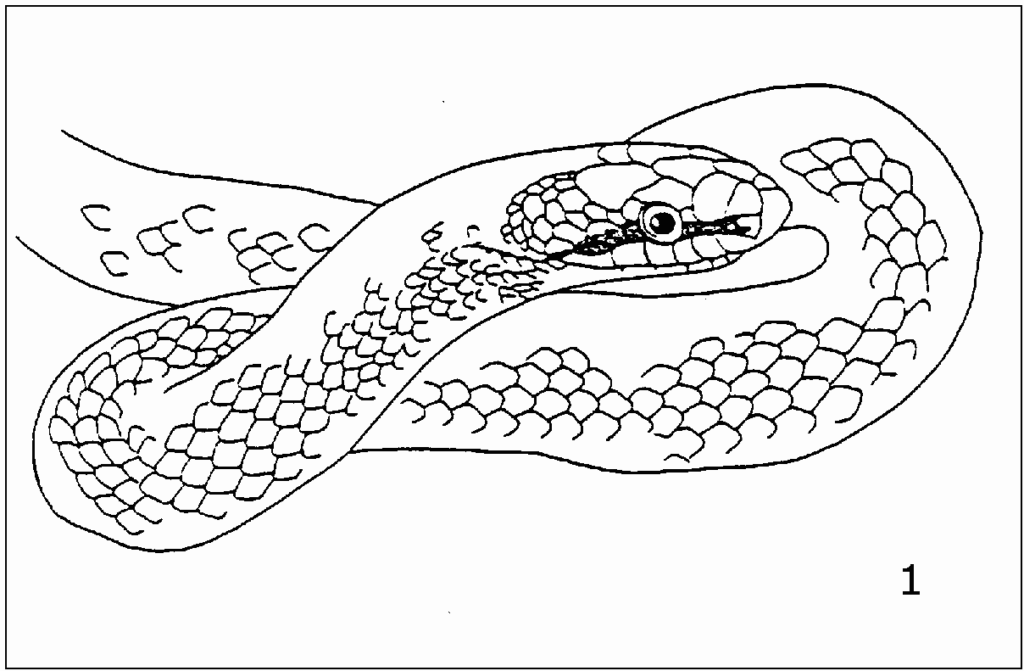

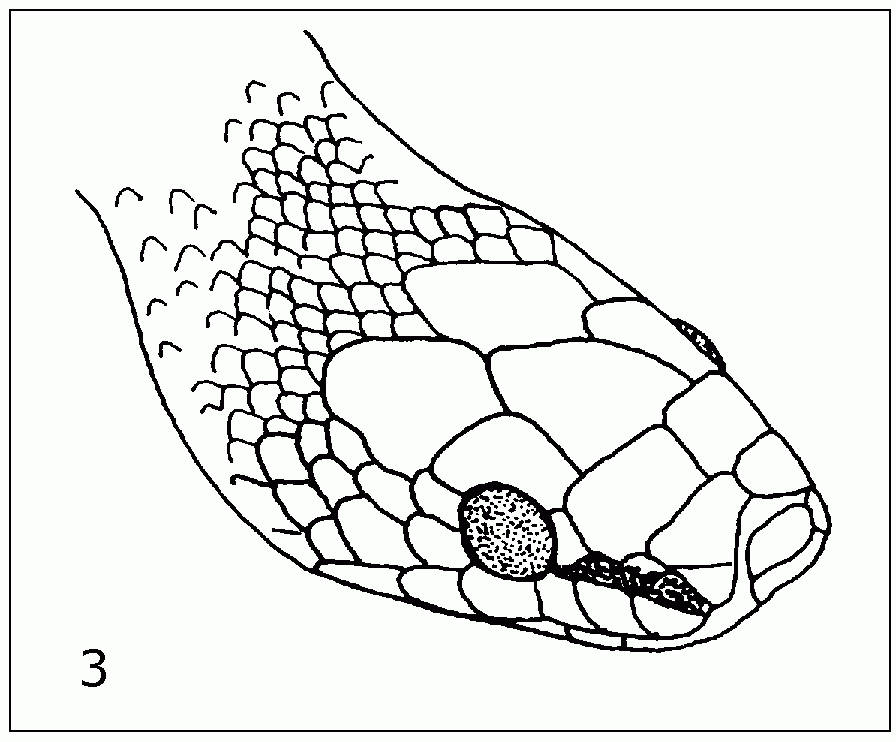

Das mit kiellosen, glatten Schuppen bedeckte Schlänglein erreicht eine Länge von wenig mehr als einem halben Meter. Sein silbergraues oder braunes Kleid tarnt vorzüglich. Die Schlingnatter weiss das offensichtlich, denn sie bleibt auch dann auf ihrem Sonnenplatz liegen, wenn der Mensch nahe an ihr vorbeigeht. Sie gleicht also so dem von ihr ausgewählten Untergrund, dass man sie selten entdeckt. Will man aber nach ihr greifen und bleibt ihr keine Möglichkeit mehr zur Flucht, so wehrt sie sich recht eindrucksvoll. Sie biegt den Kopf und Hals zurück, zischt und stösst vor, um zu beissen. Neben der Zornnatter ist sie wohl die bissigste Schlange unseres Landes. Ihre winzigen Zähne vermögen jedoch unsere Haut kaum zu durchdringen.

Das ruhige Ausharren an Ort bringt der Schlingnatter auch beim Beutefang Vorteile. Die äusserst aufmerksamen und schnellen Eidechsen können ja nicht verfolgt, sondern müssen durch einen überraschenden Zugriff überwältigt werden, wenn sie zufälligerweise in die Nähe einer hungrigen Schlingnatter kommen. Die einmal gepackte Beute wird dann mit zwei bis drei Windungen umschlungen und wenn immer möglich erdrosselt. Diese Gewohnheit gab der Schlange den Namen.

Ab und zu finden wir einmal eine Schlingnatter mit einer ausgesprochen starken Zeichnung, die vielleicht sogar zickzackartig über den Rücken verläuft. Wenn wir dann nicht auf die für die Schlingnatter typischen Merkmale, die glatten, ungekielten Schuppen, die runde Pupille und auf das durch das Auge verlaufende, waagrechte, braune Band achten, so ist eine Verwechslung mit der giftigen Kreuzotter möglich.

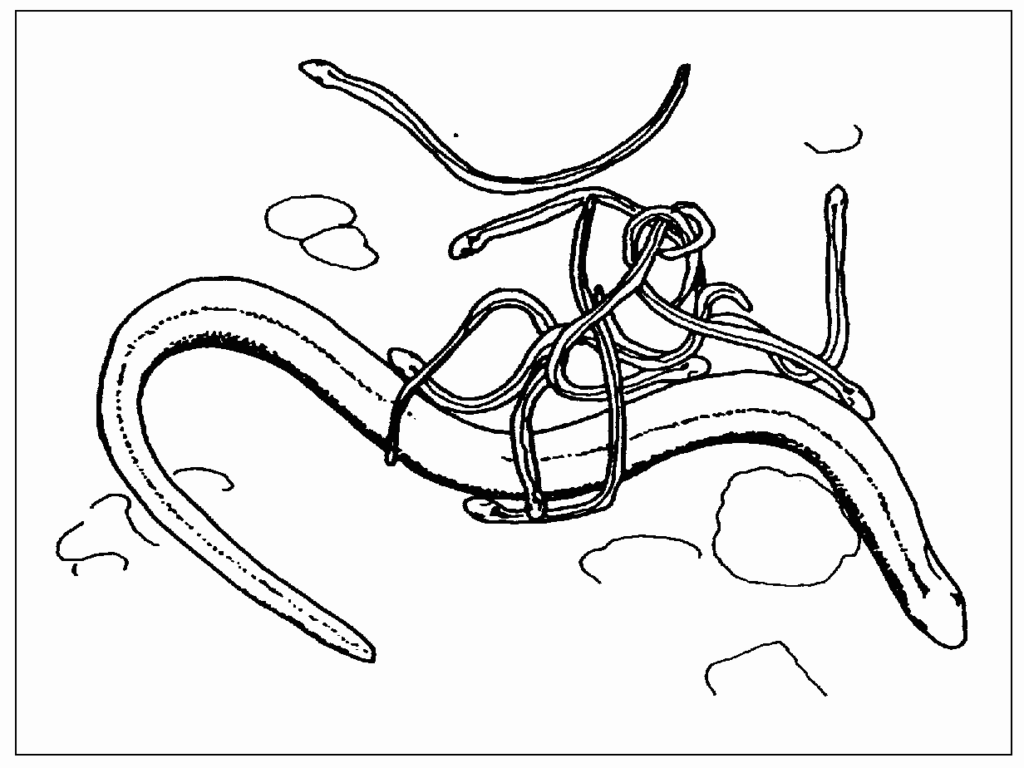

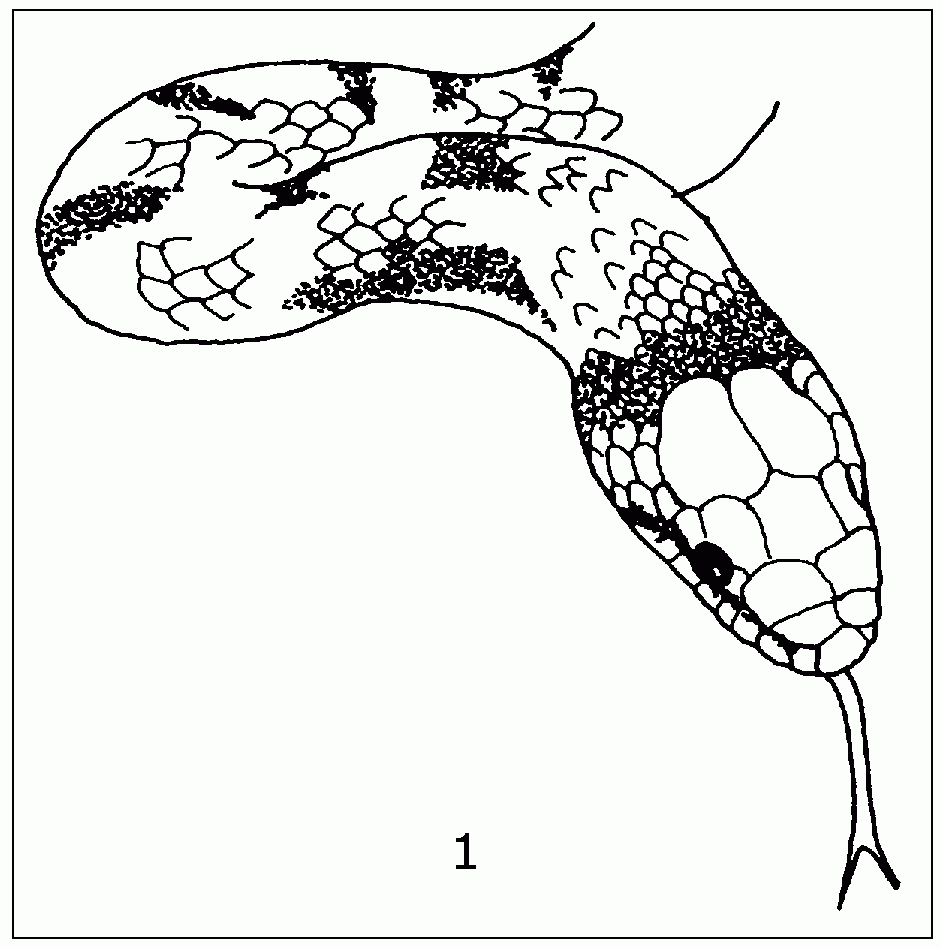

Paarung und Wochenstube

Die Paarungszeit liegt im Mai. Das Männchen packt sein Weibchen mit dem Maul hinter dem Kopf und umschlingt es mit einigen Windungen. Es sieht fast aus, als betrachte das Männchen sein Weibchen als Beutetier. Niemals sind aber Biss und Schlingen so stark, dass Verletzungen entstehen. Im August bringt dann die Schlangenmutter ihre 12–18 Kinder zur Welt. Die Schlingnatter legt als einzige der ungiftigen Schlangen nämlich keine Eier, sondern trägt ihre Jungen aus wie die giftigen Kreuzottern und Vipern. Eine Schlingnatterwochenstube ist ein reizendes Schauspiel: In feinste Häutchen verpackt, gelangen die Jungen einzeln ans Tageslicht. Mit ruckartigen Bewegungen öffnen sich die bläulich durch die Eihäute schimmernden Schlänglein den Weg in die Welt. Sie sind nur wenig dicker als ein Zündholz und knapp 12 cm lang, züngeln bereits und gleichen in der Zeichnung schon deutlich ihren Eltern. Jahre vergehen, bis die wenigen Überlebenden dieser Kinder erwachsen sind. Ohne Unglücksfall kann dann eine Schlingnatter etwa 15 Jahre alt werden.

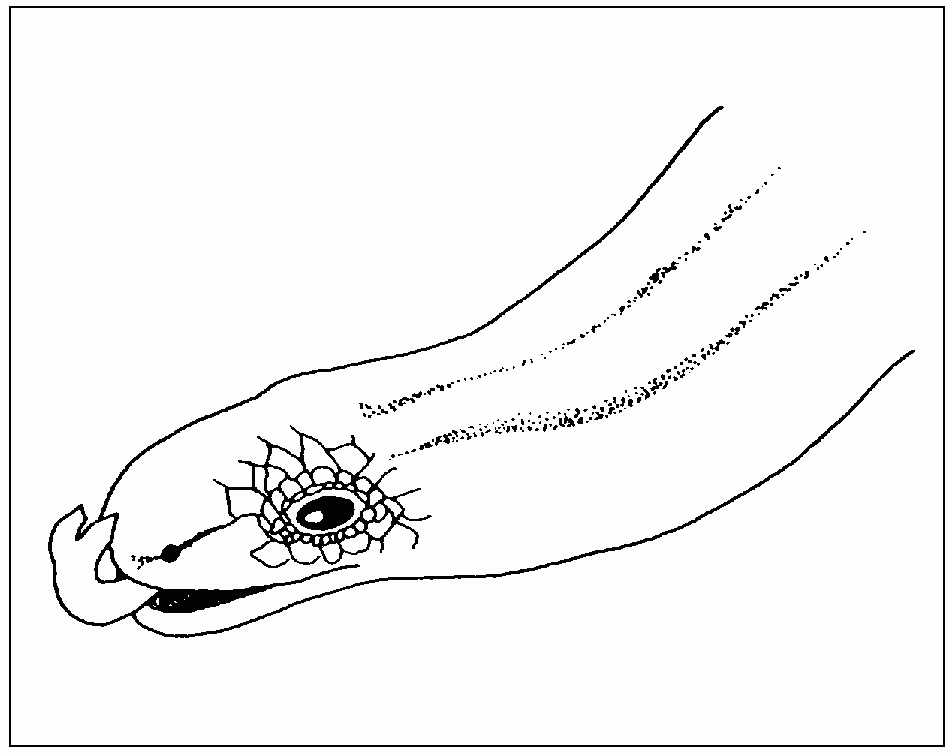

Sehen, Hören, Riechen

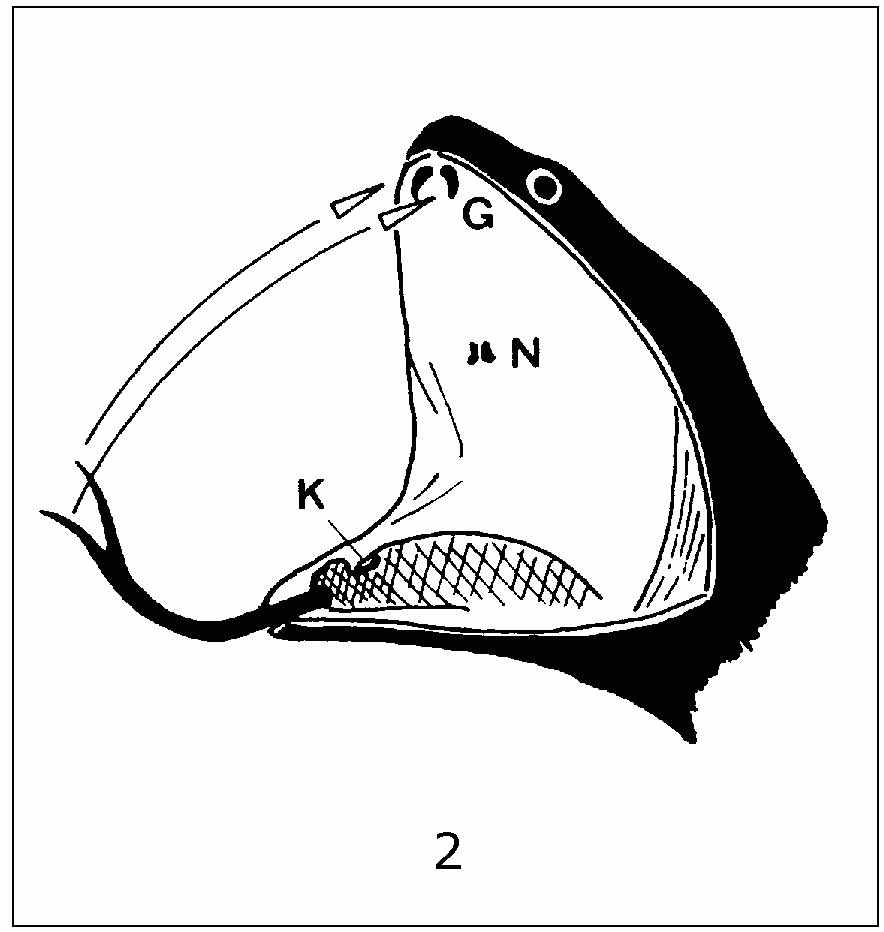

Obwohl die Schlange schlechte Augen, überhaupt keine Ohren und nur eine verkümmerte Nase hat, entgeht ihr auch die leiseste Bewegung in ihrer Umgebung nicht. Sie spürt den nahenden Tritt der Menschen mit Hilfe des hochentwickelten Sinnes für die Wahrnehmung von Bodenerschütterungen, einer Art Tastsinn, und unterscheidet ihre Beutetiere durch eine besondere Art der Geruchswahrnehmung. Die Schlangen brauchen nämlich ihre Zunge nicht wie wir zum Schmecken, sondern vor allem als Geruchsorgan. Wir verstehen jetzt, warum wir sie meistens züngelnd sehen. Die lange, zweigeteilte Zunge flackert vor allem bei erregten Schlangen wild in der Luft herum, schlägt nach oben und weicht immer wieder durch das eigens dafür ausgesparte Loch zwischen den fest geschlossenen Kiefern in die Mundhöhle zurück. Die heftige Tätigkeit der Schlangenzunge zeigt nicht nur den Grad der Erregung; an der feuchten Oberfläche bleiben feinste Geruchsteile der zu untersuchenden Luft haften, die in die Mundhöhle zurückgezogen werden. Nicht sichtbar für uns ist der nun folgende Vorgang: Die beiden haarfeinen Zungenspitzen greifen durch zwei kleine Löcher im Gaumendach ins eigentliche Riechorgan und laden dort die Duftpartikelchen ab. Hier sitzen Sinneszellen, die diese Duftstoffe untersuchen, und Nervenbahnen leiten den Befund ins Gehirn weiter, das dann entsprechend reagieren kann.

Wachstum und Hautwechsel

Die Schlange kann nur wachsen, wenn sie das mit der Zeit zu eng gewordene Kleid ausziehen kann. Das ist nur während der warmen Jahreszeit möglich und geschieht bei jungen Schlangen fünf- bis sechsmal im Verlaufe eines Sommers. Auch erwachsene Schlangen brauchen ab und zu ein neues Kleid; sie häuten sich aber während der gleichen Zeit nur noch ein- bis zweimal. Wachstum und Hautwechsel sind also stark von der Aussentemperatur abhängig. Bei kühlem Wetter hungern sie wochenlang. Eigenartigerweise verlieren sie dabei praktisch kein Gewicht. Sie haben aber dann auch kein Bedürfnis, sich zu häuten.

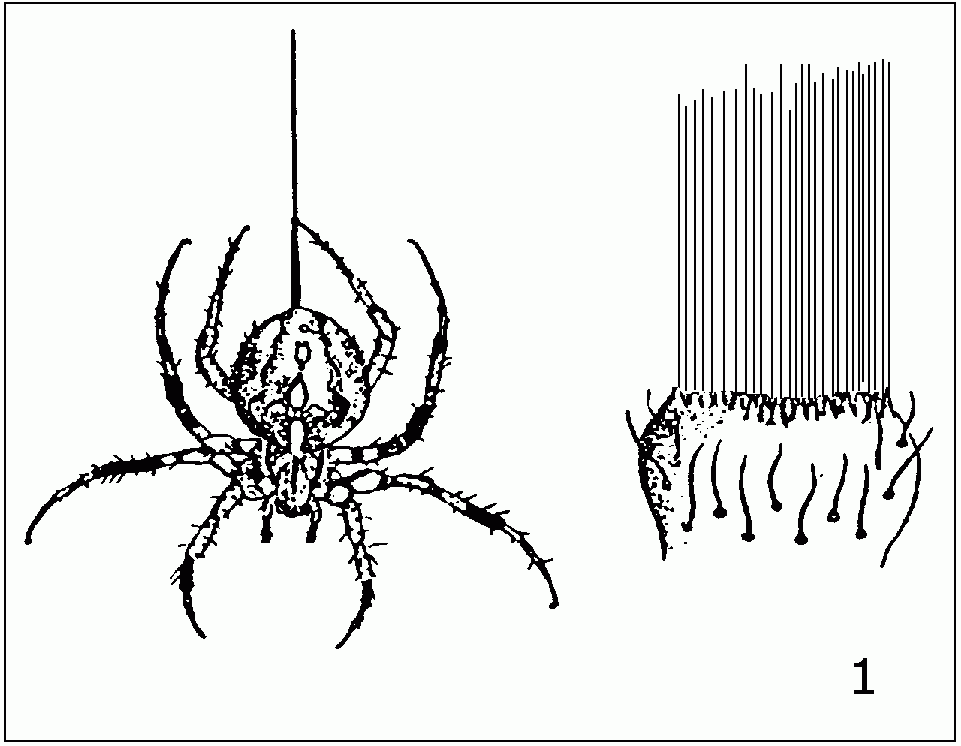

Sehen wir uns diesen interessanten Vorgang nun einmal an. Er wird eingeleitet, indem sich zwischen die äussere, abzustossende und die neue, darunterliegende Haut eine schleimige Flüssigkeit ergiesst. Die Aussenhaut weicht sich auf und löst sich ab. Am besten sehen wir die milchige Flüssigkeit zwischen den beiden die Augen bedeckenden Häuten, den zusammengewachsenen, durchsichtigen Augenlidern. Mit den blaugrau getrübten Augen ist die Schlange praktisch blind und darum in ihrer Unsicherheit äusserst angriffslustig. Nach Tagen oder Wochen werden die Augen wieder klar, ein Zeichen dafür, dass die eigentliche Häutung unmittelbar bevorsteht. Jetzt kriecht sie nervös umher, stösst wie betrunken an allerhand Erdvorsprünge, Steine, Zweige und Wurzeln, um die alte Haut an der Schnauzenspitze aufzustossen. Bald legen sich die vordersten Hautränder über den Kopf zurück, und die Schlange entledigt sich ihres alten Kleides, wie wir in der Hast enge Strümpfe auszuziehen pflegen. Vor uns liegt das frisch gehäutete Tier in seinem neuen Sonntagskleid. Es liebt das Leben wie wir Menschen. Gönnen wir es ihm, noch mehr, versuchen wir, auch unsere Schlangen zu achten!

2012 endeckte René Bertiller bei Natuschutzarbeiten am Südhang des Beerenberges eine Schlingnatter. Sie lebt also noch auf Winterhurer Boden!

Lebensraum, Beutetiere und besondere Merkmale der Schlingnatter

Lebensraum

Warme, ungestörte Orte, wo auch die richtigen Beutetiere vorkommen:

- Böschungen und Trockenwiesen

- warme Waldränder, sonnige Waldlichtungen und Schneisen

- stillgelegte Steinbrüche und Kiesgruben. Selten!

Beutetiere

Eidechsen, Blindschleichen, junge Mäuse, Jungvögel, auch kleine Kreuzottern und Aspisvipern. Die Schlingnatter beisst die Beutetiere (ohne Gift) und versucht sie dann durch Umschlingen zu erdrosseln.

Besondere Merkmale

Zierliche, schlanke, ungiftige, bissige, aber harmlose Schlange von ungefähr 50 cm Länge. Gleich lang sind auch unsere beiden giftigen Schlangen, Verwechslungen sind also durchaus möglich.

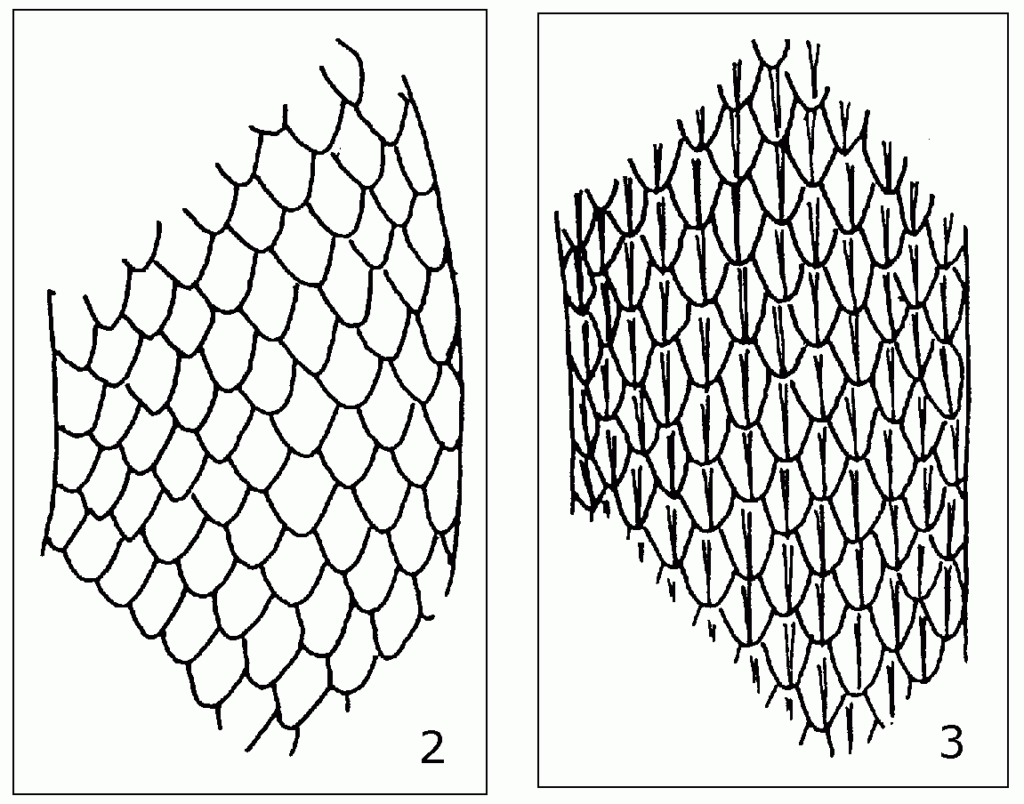

- Kiellose, glatte Schuppen haben der Schlingnatter auch den Namen Glattnatter eingetragen.

- Kiellose, glatte Schuppen der Schlingnatter

- Gekielte Schuppen der Ringelnatter

Vom Sehen, Hören und Riechen der Schlangen

- Schlangen haben schlechte Augen, keine Ohren und auch eine verkümmerte Nase, dafür einen sehr hochentwickelten Sinn für die Wahrnehmung von Erschütterungen und eine besondere Art der Geruchswahrnehmung.

- Sie «züngeln» oft und schnell und bringen so viele Duftteile, die an den feinen Zungenspitzen haften bleiben, durch zwei kleine Löcher im Gaumendach ins eigentliche Geruchsorgan.

G Gaumengruben = Geruchsorgan

N Einmündung der Nasengänge

K Kehlkopf mit Luftröhreneingang - Die Augenlider sind durchsichtig, aber starr und miteinander verwachsen. Die Schlangen leiten die Häutung ein, indem sie mit einer milchigen Flüssigkeit die alte Haut von der darunterliegenden, neuen ablösen. Die gleiche Flüssigkeit schiebt sich auch zwischen die alten und neuen Augenlider und macht die Schlange während dieser Zeit praktisch blind. In ihrer Unsicherheit reagiert sie dann bei kleinsten Störungen sehr aggressiv.

Schnecken

Weinbergschnecke

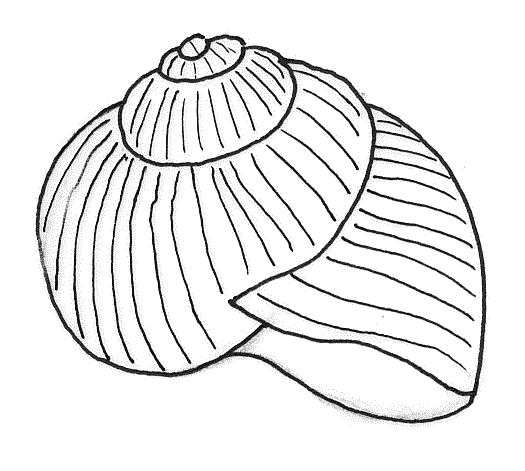

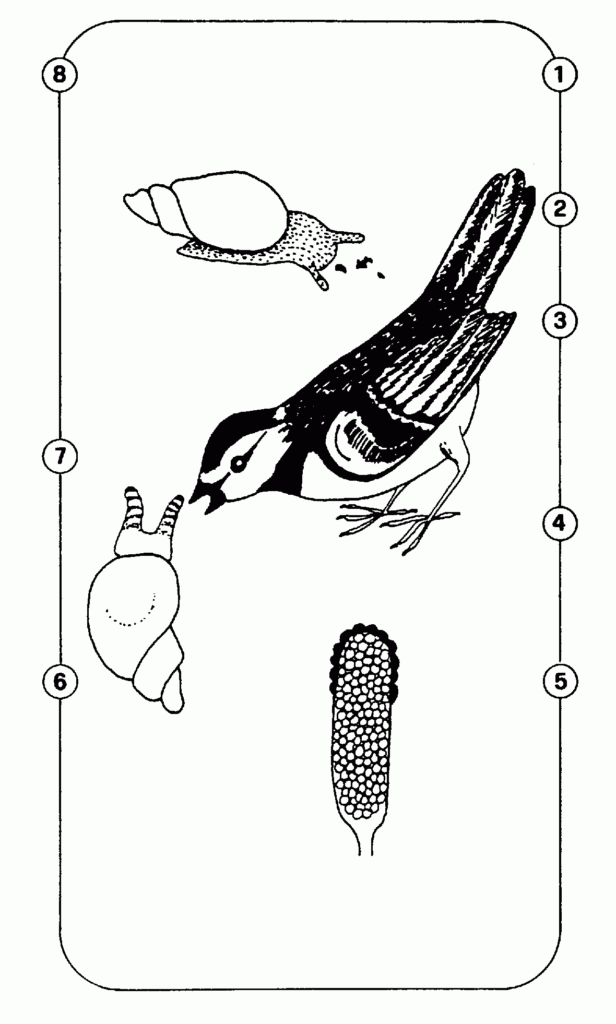

Verbreitung und Lebensraum

Die natürliche Verbreitungsgrenze der Weinbergschnecke dürfte im Norden etwa bei den deutschen Mittelgebirgen liegen, das Hauptverbreitungsgebiet ist Südost- und Mitteleuropa. Darüber hinaus finden wir sie aber auch noch in Dänemark, in den südlichen Teilen von Norwegen und Schweden, in Süd-England und bis nach Mittelitalien hinunter. Während die Tiere vor allem zur Zeit der Römer absichtlich immer wieder an neuen Orten ausgesetzt wurden, sind es heute die Verkehrsmittel von der Eisenbahn über die Autos bis hin zu den Flugzeugen, die sie zufällig in neue Gebiete verfrachten. Sie kriechen an den abgestellten Fahrzeugen hoch und oft auch in sie hinein und werden dann unbeabsichtigt mitgenommen, gelegentlich sogar nach Übersee. Wenn sie an Stellen mit geeigneten Lebensbedingungen abfallen, können sie sich in einem neuen Lebensraum ausbreiten. Mit Gemüse können auch Eier oder ganz kleine Jungtiere die Reise in ein neues Gebiet antreten.

In Weinbergen findet man diese Schnecken kaum mehr. Die Insektizide, die man gegen die wirklichen Rebenschädlinge spritzt, die intensive Bodenbearbeitung und die mineralische Düngung haben sie entweder vernichtet oder dann vertrieben. Das gilt weitgehend auch für die anderen landwirtschaftlich genutzten Kulturflächen. Trotzdem finden die Weinbergschnecken noch genügend Lebensräume, in denen sie leben und sich vermehren können. Gebüsche, Wegränder, verwilderte Gärten, Friedhöfe, Parkanlagen, brachliegende Flächen und Randgebiete von Laub- und Mischwäldern sind heute bevorzugte Aufenthaltsorte. Nicht selten findet man sie auch mitten in lichten Wäldern. Nadelwälder und trockene Hänge besiedeln sie hingegen selten.

Für die Weinbergschnecken spielt der Boden eine sehr wichtige Rolle. Saure Böden meiden sie, schätzen aber Kalkverwitterungsböden und auch lehmige und stark humushaltige Untergründe, wenn sie einen pH-Wert über 7 haben. Weitere Faktoren von grosser Bedeutung sind die Temperaturverhältnisse und die Feuchtigkeit. Günstige Temperaturen liegen für die Schnecke zwischen 12–25°C. In diesem Bereich ist ihre Fresslust am grössten. Unter 8°C ist sie kaum mehr aktiv, und unter 4°C gehen die Tiere in den Winterschlaf. Temperaturen über 26° hemmen ihre Aktivität ebenfalls; kommt dann noch eine niedere Luftfeuchtigkeit dazu, so fallen sie in die Sommerruhe oder gehen sogar zugrunde.

Lebensgewohnheiten

Der weiche, nackte Körper der Schnecken ist praktisch ohne Schutz gegen Wasserverlust. Ähnlich wie die meisten Amphibien meiden sie die direkte Sonnenbestrahlung und halten sich darum tagsüber meistens an schattigen, feuchten Stellen verborgen. Ist die Luft genügend feucht (relative Luftfeuchtigkeit deutlich über 50%), also von der Abend- bis zur Morgendämmerung und an regnerischen Tagen, verlassen sie ihre Verstecke für die Nahrungsaufnahme. Sie fressen im Schnitt 150–200 cm2 Grünblattfläche pro 24 Stunden, können also durchaus schädlich sein.

Die Häuschenschnecken können bei Trockenheit ihren Körper einziehen. Viele Arten sind zudem in der Lage, am Eingang des Häuschens so viel Schleim auszuscheiden, dass daraus nach kurzer Zeit ein pergamentartiges Häutchen entsteht.

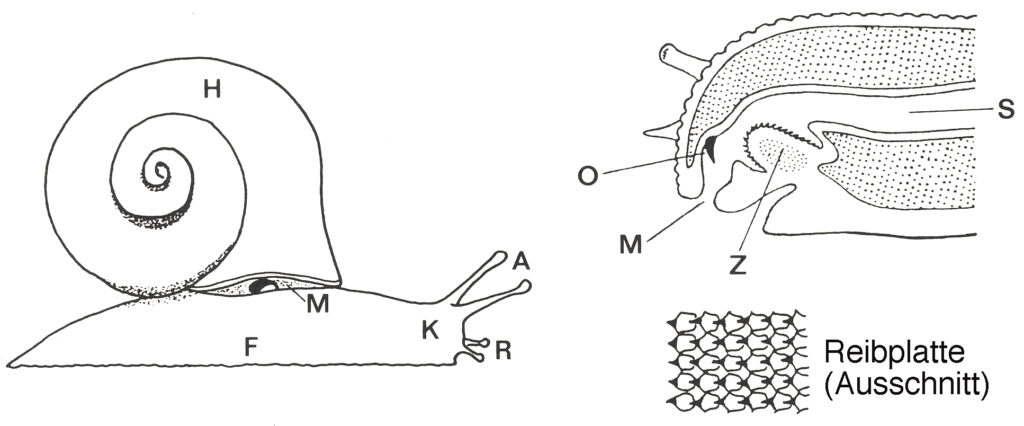

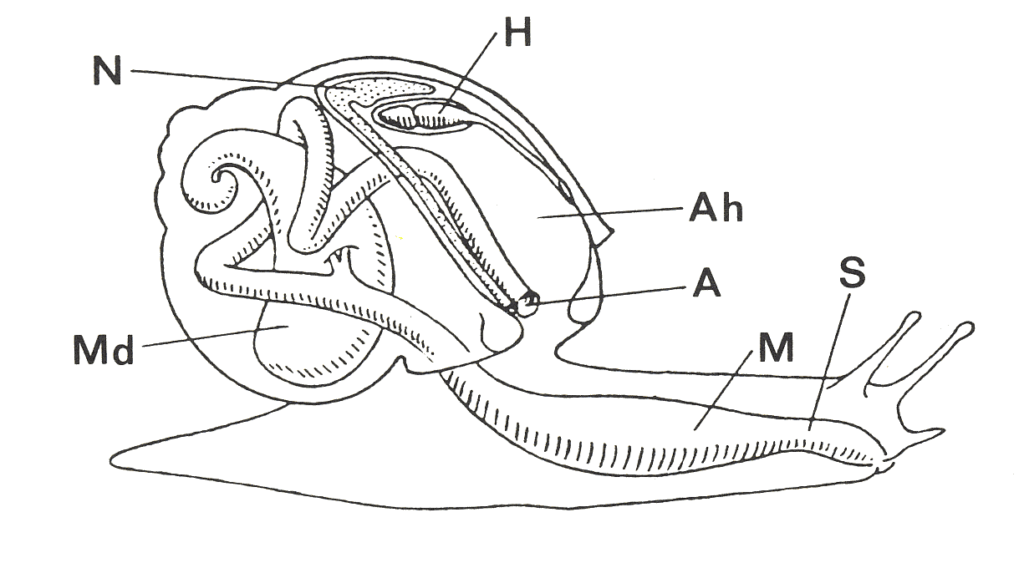

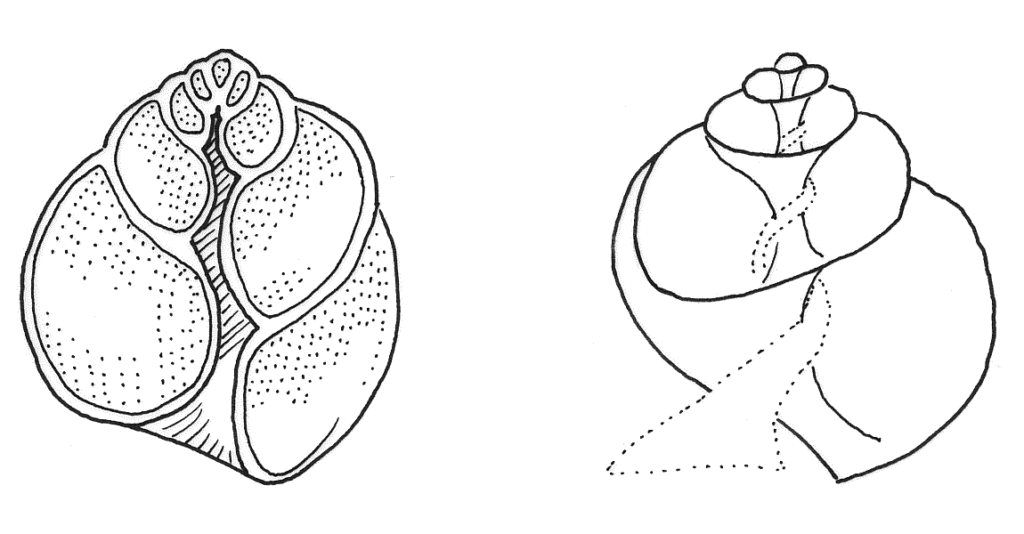

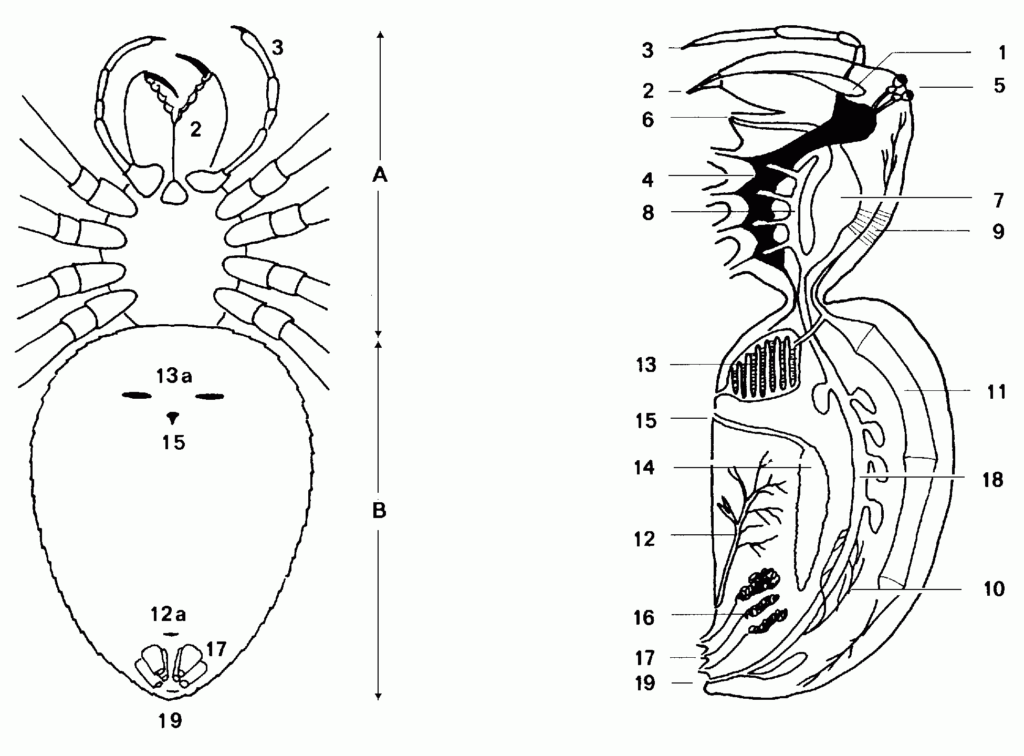

Zum Körperbau der Weinbergschnecke

Die Körperabschnitte der Weinbergschnecke sind höchstens andeutungsweise voneinander getrennt. Der lange, weiche Körperteil, mit dem sie kriecht, heisst Fuss. Er geht zuvorderst ohne Einschnürung oder Hals in den Kopf über.

Die längeren Fühler tragen ganz einfache Augen, mit denen die Schnecke Helligkeitsunterschiede und einfache Formen bis auf eine Distanz von ungefähr 30 cm wahrnehmen kann. Mit den kurzen Fühlern riecht und tastet sie. Schon bei ganz leichter Berührung stülpen sich die Fühler vom äussersten Ende nach innen ein. So liegen dann die Augen geschützt im Innern der hohlen Stiele. Bei Gefahr zieht sich der ganze Fuss und Kopf ins Haus zurück.

Ein grosser Teil des Weichkörpers kommt gar nie zum Vorschein. Er liegt als sackartige Ausstülpung des Rückens im Häuschen verborgen. Weil er die inneren Organe enthält, heisst er Eingeweidesack. Er ist von einem Mantel umgeben, dessen Rand am Häuscheneingang einen Wulst bildet. Das sich regelmässig öffnende und schliessende Atemloch im Mantelrand führt in die Mantel- oder Atemhöhle.

Die abgeraspelte Nahrung gelangt in die Mundhöhle, in der die ersten Verdauungsvorgänge stattfinden. Die Speiseröhre zieht sich in geradem Verlauf nach hinten und erweitert sich ohne sichtbare Abgrenzung zum Magen. In den hinteren Teil des Magens münden die beiden Ausführgänge der Mitteldarmdrüse, die grosse Mengen eines bräunlichen Verdauungssaftes produziert. Im Magen findet die Fortsetzung der Verdauung statt. Die Nahrung rutscht dann halb verdaut in die Mitteldarmdrüse, die den grössten Teil des Eingeweidesackes einnimmt. Hier findet der Abschluss der Verdauung und die Resorption der Nährstoffe statt. Die unverdaulichen Reste werden an den Dünndarm abgegeben, dort zusammengepresst und gelangen schliesslich in den Enddarm. Die Afteröffnung liegt in der Nähe des Atemloches. Auch der Harnkanal aus der Niere öffnet sich hier am Schalenrand.

Die Schnecke hat ein offenes Blutgefäss-System. In der Atemhöhle erfolgt der Gasaustausch. Das sauerstoffhaltige Blut fliesst ins Herz und wird von diesem in ein sich verästelndes Gefäss-System mit feinsten Kapillaren gepresst. Aus diesen gelangt es in miteinander verbundene Hohlräume und aus diesen mit Gefässen in die Lunge.

F: Fuss mit Kriechsohle

K: Kopf

R: Riech- und Tastfühler

A: Augenfühler

M: Mantelrand mit Atemloch

H: Haus (birgt viele wichtige Organe)

M: Mundöffnung

O: Oberkiefer

Z: Zunge mit Reibplatte

S: Speiseröhre

S: Speiseröhre

M: Magen

Md: Mitteldarmdrüse

A: After

N: Niere mit Harnkanal

H: Herz

Ah: Atemhöhle

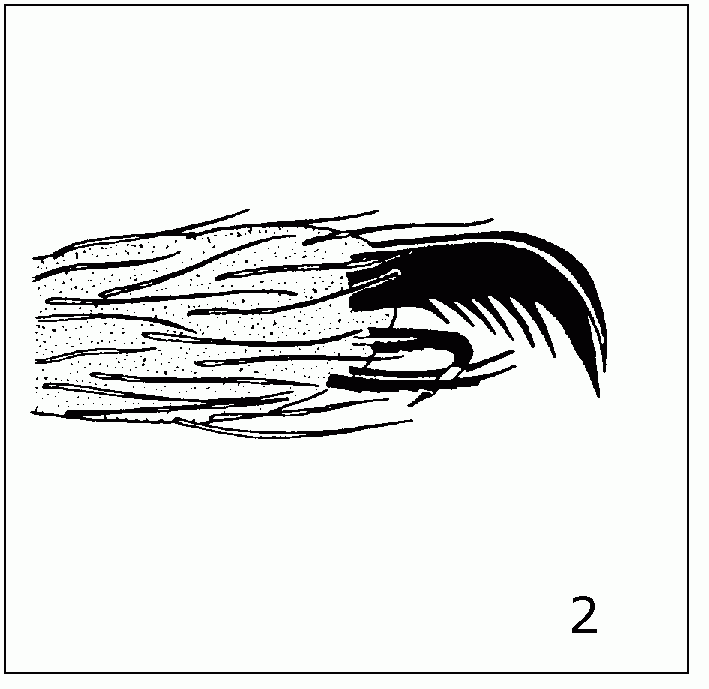

Fortbewegung im Schneckentempo

Wenn wir eine Schnecke über eine Glasplatte kriechen lassen und die Kriechsohle von unten betrachten, bemerken wir mehrere dunkle Wellen, die von hinten nach vorn über die Sohle ziehen. Bei jeder Welle ist der Schneckenkörper leicht von der Unterlage abgehoben. An diesen Stellen ziehen sich quer über den Körper die Längsmuskelfasern zusammen, was die betroffenen Teile ganz wenig nach vorne zieht. Am ganzen Vorgang sind neben den Längsmuskelfeldern auch noch Quermuskelfelder beteiligt, die in der Längsrichtung des Tieres miteinander abwechseln.

Eine Welle braucht durchschnittlich etwa 20 Sekunden, um über die ganze Länge der Fussohle zu laufen. Mitunter sind nur wenige, oft aber auch bis 12 Wellen gleichzeitig zu sehen. Weinbergschnecken kriechen in der Minute 4–7,5 cm weit, die Geschwindigkeit beträgt also 2,4–4,5 m/h.

Beim Kriechen scheidet die Schnecke aus einer am Vorderende des Fusses liegenden Drüse fortwährend Schleim ab, so dass sie stets auf einem Schleimband gleitet. Diese Schleimspur ermöglicht das Kriechen über beinahe jede Unterlage, auch an senkrechten Wänden, hängend an Decken oder, bei Wasserschnecken, unter der Wasseroberfläche.

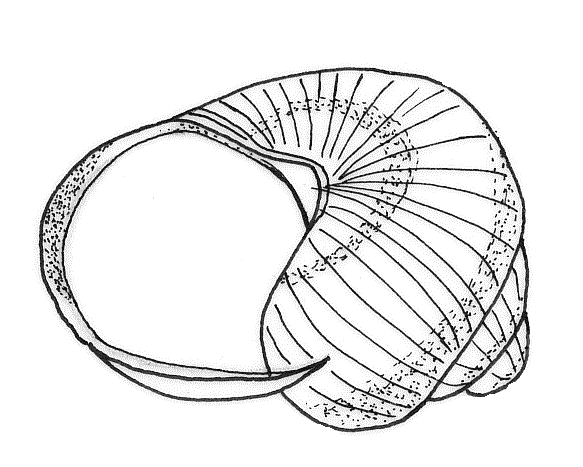

Bau des Schneckenhauses

Das Schneckenhaus besteht zu 98% aus Kalk, den das Tier mit der Nahrung aufgenommen hat. Darum finden wir sie auch nur auf kalkhaltigen Böden. Die Kalkschale ist mit einem feinen, chitinähnlichen Häutchen umgeben, das bis zu einem gewissen Grad vor Säureeinwirkungen schützt. Salzsäure löst ja bekanntlich Kalk auf.

Der Baustoff wird als flüssiger Kalkbrei vom drüsenreichen Mantelrand ausgeschieden und erstarrt sehr schnell. Der Farbstoff stammt aus besonderen Drüsen. Die Bänder oder Zuwachsstreifen verraten, dass das Wachstum nicht gleichmässig, sondern in Schüben erfolgt.

Das Gehäuse einer ausgewachsenen Weinbergschnecke – sie wird 3–7 Jahre alt – weist 5 vollständige Windungen auf, hat eine Höhe von 38–50 mm und einen ebensolchen Durchmesser. Die Windungen sind spiralig um eine Spindel herum angeordnet und verlaufen meistens im Uhrzeigersinn, also rechts herum, wenn wir von der Spitze ausgehen. Schnecken mit links gedrehten Häuschen nennt man Schneckenkönige.

Bei Gefahr, Trockenheit und Kälte zieht sich das Tier mit Hilfe eines sehnigen Spindelmuskels ganz in sein Haus zurück. Er ist oben in der Spindel angewachsen, durchzieht den ganzen Weichkörper und läuft im Kopf aus.

Baumaterial

Das Schneckenhaus besteht fast ausschliesslich aus Kalk, den das Tier mit der Nahrung aufgenommen hat. Aussen herum ist die Schale durch ein widerstandsfähiges Häutchen vor schwachen Säuren geschützt. Salzsäure löst ja bekanntlich Kalk auf.

Bauweise

Drüsen des Mantelrandes scheiden Farbstoffe und einen Kalkbrei aus, der an der Luft sofort erstarrt. Die verschiedenartigen Zuwachsstreifen weisen auf ein Wachstum in Schüben hin.

Das Haus einer ausgewachsenen Weinbergschnecke hat fünf vollständige Windungen, ist 38–50 cm hoch und überall etwa gleich dick. Die Windungen laufen meistens im Uhrzeigersinn herum. Linksdreher nennt man Schneckenkönige. Bei Gefahr zieht ein Muskel, der oben an der Spindel angewachsen ist, die ganze Schnecke ins Haus hinein.

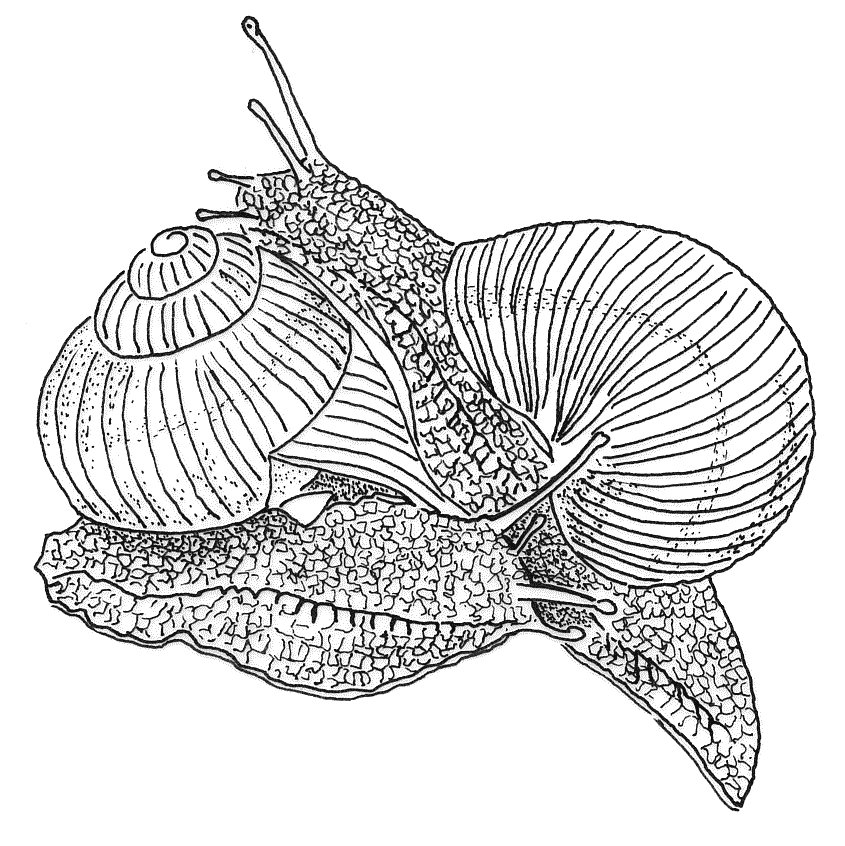

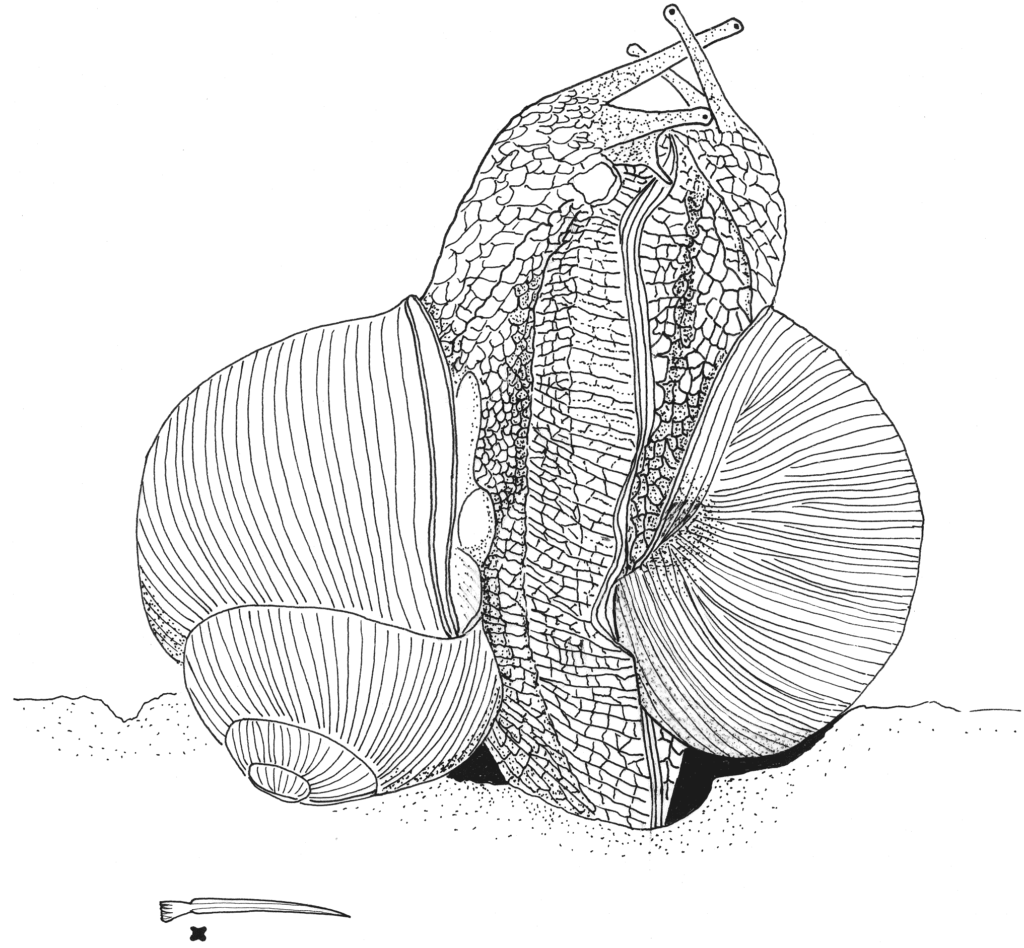

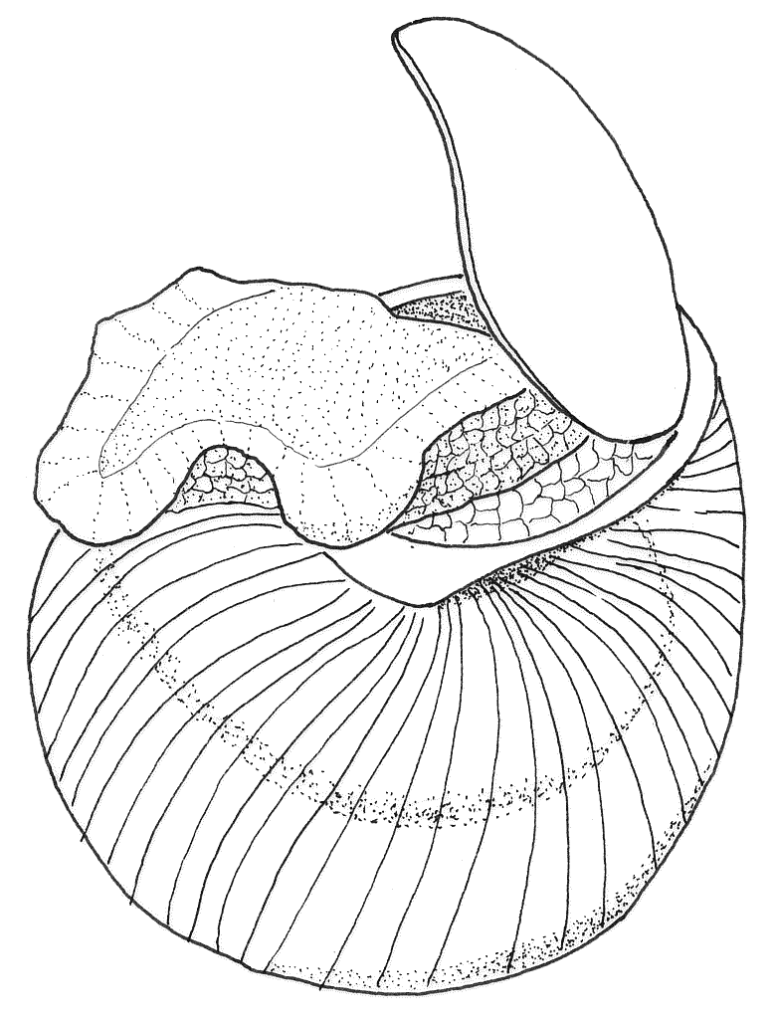

Weinbergschnecken sind Zwitter und paaren sich doch

Zwittrige Tiere besitzen männliche und weibliche Geschlechtsorgane und könnten somit eine Selbstbefruchtung vollziehen. Diese Möglichkeit bleibt aber meistens ungenutzt. Auch die Weinbergschnecken befruchten sich gegenseitig, meistens im Sommer, gelegentlich auch noch im frühen Herbst.

Begegnungen führen nicht selten zu einem Paarungsvorspiel. Die Schnecken heften sich mit ihren Kriechsohlen zusammen, richten sich aneinander auf, vollführen mit dem Vorderkörper wiegende Bewegungen, spielen mit den Fühlern und schiessen meist nach langem Hin und Her einen vierkantigen Kalkpfeil von bis 2 cm Länge in die Fussohle des Partners. Nach einer Ruhepause übergibt in der Regel nur einer der beiden Partner ein Samenpaket, dessen Inhalt in einer speziellen Blase gespeichert wird. Erst jetzt können in der Zwitterdrüse die Eier heranreifen. Die ganze Paarung dauert normalerweise mehrere Stunden.

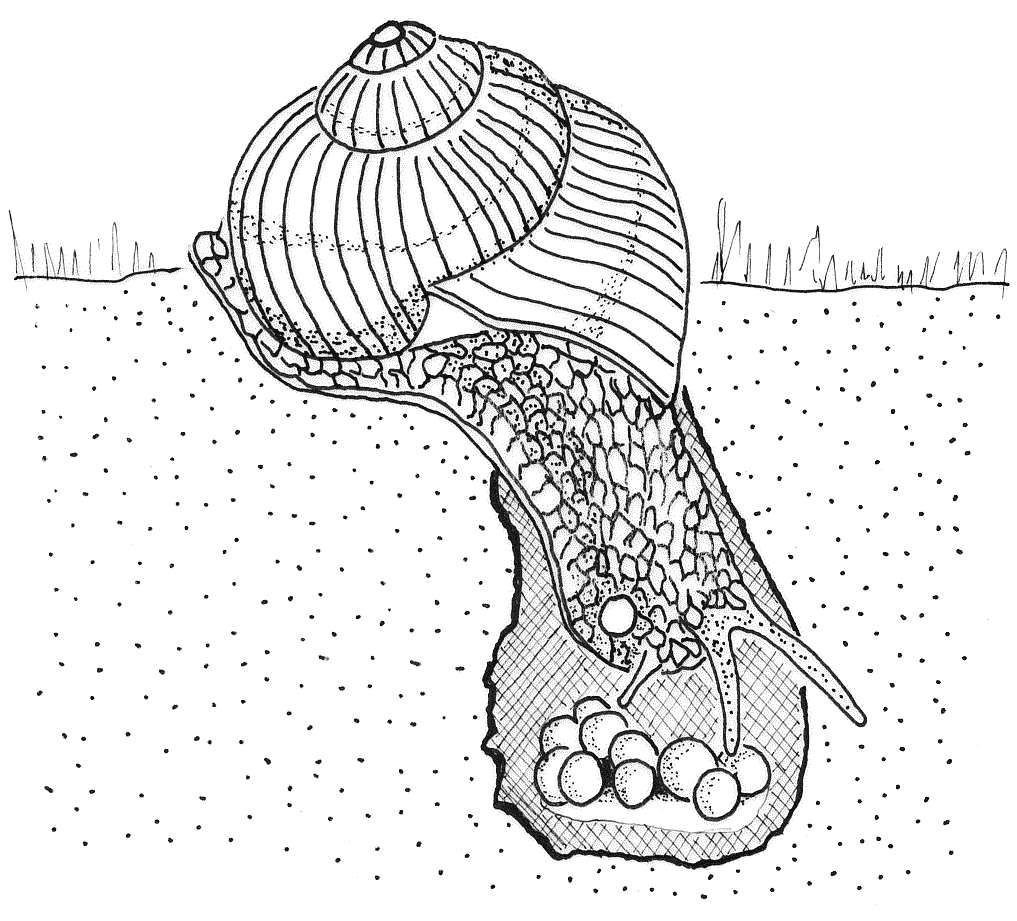

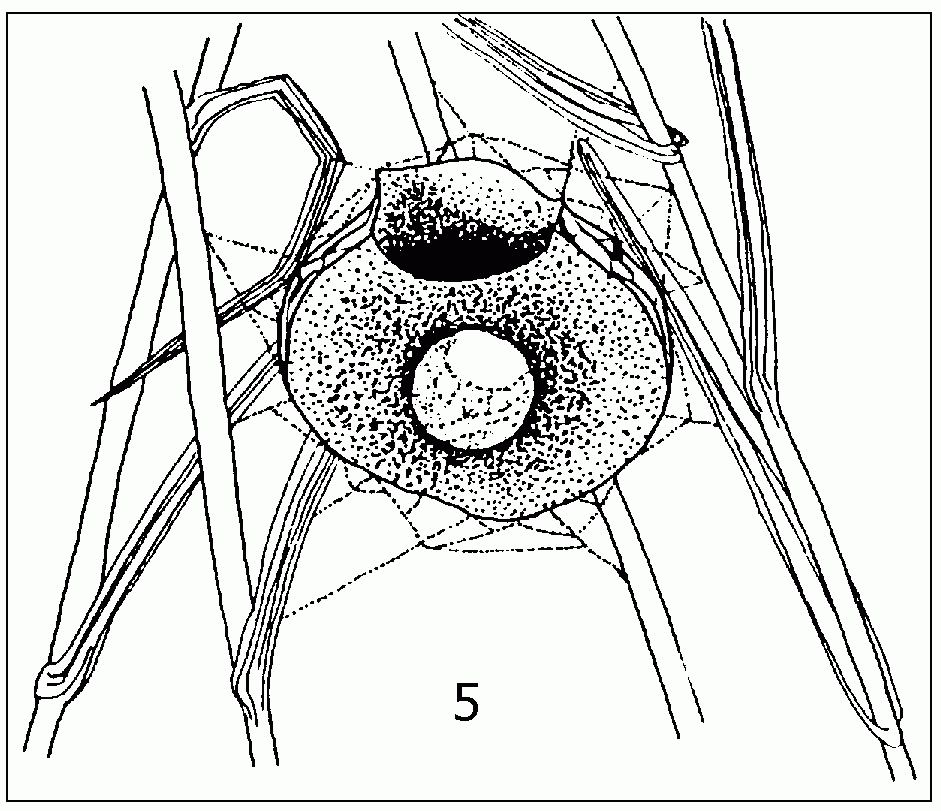

Weinbergschnecken legen ihre Eier in eine Erdhöhle

Vier bis sechs Wochen nach der Paarung gräbt die Weinbergschnecke mit ihrem Fuss an einer feuchten, wenig bewachsenen Stelle mit lockerem Boden eine fingerdicke, mehrere Zentimeter tiefe Röhre, die sie unten zu einer walnussgrossen Höhlung erweitert. Nach der mehrstündigen, schweren Arbeit schaltet sie eine kurze Ruhepause ein und beginnt dann mit der Ablage ihrer 30–70 schleimumhüllten Eier.