Auf dem Gebiet der Stadt Winterthur kommen über 40 verschiedene Waldgesellschaften vor; die meisten gehören zu den Buchenwäldern. Auf den hiesigen Böden ist die Buche anderen Baumarten überlegen. Je nach Bodenbeschaffenheit gesellen sich zur Buche andere Laubbäume: im feuchteren, eher kalkhaltigen Bereich beispielsweise der Bergahorn, die Esche oder die Bergulme, auf feucht-sauren Böden hingegen die Winterlinde oder die Hagebuche. Auf eher trockeneren Böden findet man neben der Buche verschiedene Eichenarten, die Mehlbeere oder wiederum die Hagebuche. Bei extremen Bodenverhältnissen ist die Buche nicht mehr konkurrenzfähig. Sie wird abgelöst durch die Schwarzerle, die Esche, die Birke oder die Föhre. Solche extreme Standorte mit den entsprechend seltenen Waldgesellschaften gibt es auch in Winterthur. Ohne menschliche Eingriffe entwickeln sich aber an den meisten Standorten in Winterthur sommergrüne Laubmischwälder, die von der Buche dominiert werden.

Neben den lokalen Gegebenheiten im Gelände, wie etwa Neigung und Windexposition, sind in Winterthur vor allem der Gesteinsuntergrund und die Bodenbeschaffenheit ausschlaggebend für die Vielfalt der Waldgesellschaften. Der Gesteinsuntergrund bildet die Grundlage des Oberbodens, auf dem schliesslich die Pflanzendecke wächst. Seine Zusammensetzung beeinflusst den Nährstoffgehalt und den Wasserhaushalt des Bodens und damit auch die Waldgesellschaft.

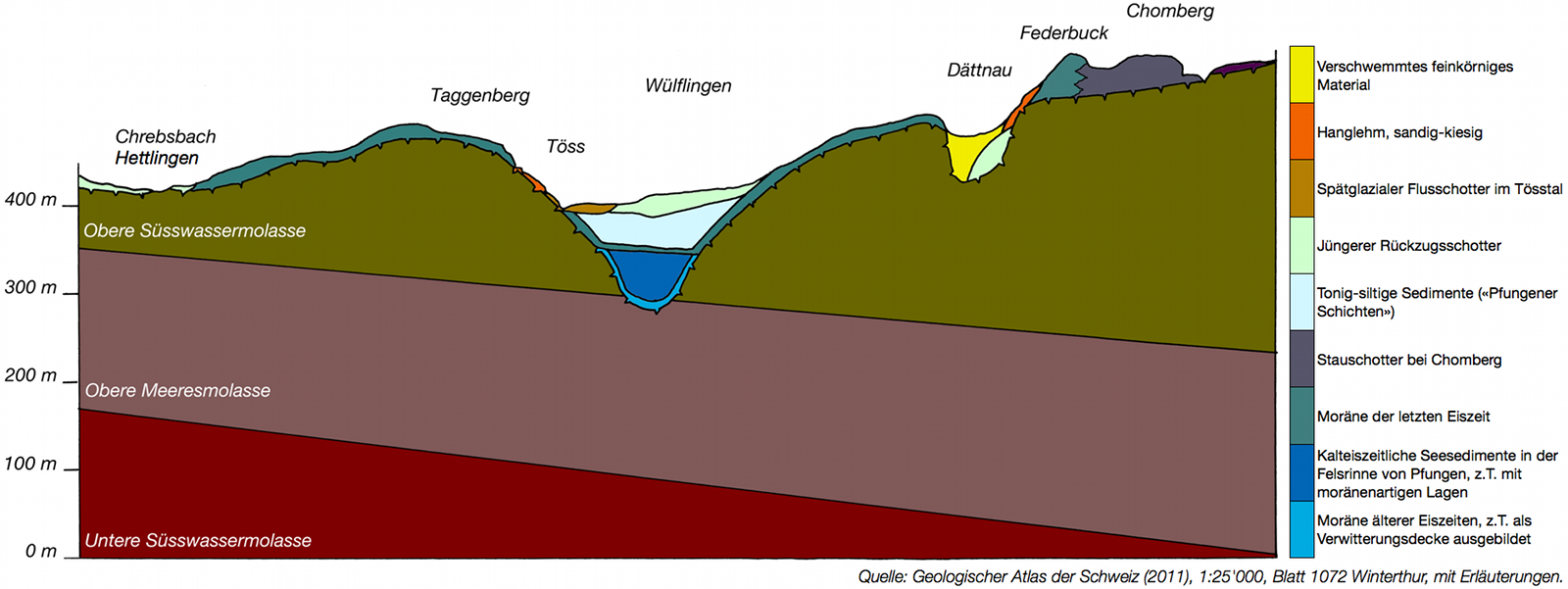

Die oberste Gesteinsschicht ist in Winterthur vielerorts die Obere Süsswassermolasse, das älteste aller hier vorhandenen Oberflächengesteine. So zum Beispiel an den Südhängen des Lindbergs und des Eschenbergs, aber auch am Nordhang des Dättnau, am Brüelberg und sogar auf dem Hochplateau des Eschenbergs. Weil Molasse aus verschiedenen Ausgangsgesteinen (Mergel, Sandstein und vereinzelt Nagelfluhbänder) besteht, findet sich auf ihr ein breites Spektrum verschiedener Waldgesellschaften. Ansonsten stammen hier die obersten geologischen Schichten vorwiegend aus der letzten Eiszeit: In den Talböden bestehen sie aus würmeiszeitlichen Schottern und auf den Hügeln überwiegend aus Moränenmaterial.

Das ganze geologische Fundament von Winterthur besteht also aus Molasse von etwa zwei bis drei Kilometern Mächtigkeit. Die Schichten, welche an der Oberfläche zu sehen sind, gehören zur Oberen Süsswassermolasse und sind Ablagerung miozäner alpiner Flüsse und kleiner lokaler Seen. Sie sind also mindestens 5,3 Millionen Jahre alt. Verkittungen mit Kalk aus Sickerwasser führte zur «Versteinerung» des Lockermaterials. Die Molasse besteht daher heute hauptsächlich aus bunten Mergeln und grauem oder braunem Sandstein. In seltenen, dünnen Bänken findet man ferner etwas Nagelfluh, Süsswasserkalk, kohlige und bituminöse Mergel. Alle diese Molassegesteine können unter dem Begriff «Fels» zusammengefasst werden.

Die Oberflächenformen – die Täler und die Hügel – sowie die obersten Gesteinsschichten sind die Werke der Eiszeit. Die obersten Ablagerungen stammen aus der letzten Phase der Eiszeit, also aus 20 000 bis 10 000 Jahren vor heute. Seither hat sich – von menschlichen Eingriffen abgesehen – fast nichts mehr verändert.

In der letzten Eiszeit floss der Rheingletscher aus dem Bündnerland gegen Sargans und teilte sich dort in zwei Arme, den Rhein-Bodensee-Gletscher und den Rhein-Linth-Gletscher. Der Rhein-Bodensee-Gletscher floss durchs St. Galler Rheintal bis weit nach Süddeutschland und verstärkt vom Säntisgletscher, durch den Bodensee, das Thurtal und das Winterthurer Tal. Die linke Hälfte des Gletschers bei Sargans, der Rhein-Linth-Gletscher, floss durchs Walensee-Tal, nahm den Linthgletscher aus dem Glarnerland auf und erstreckte sich über die Täler von Pfäffikersee, Greifensee und Zürichsee.

Im Maximalstand um Winterthur hatte der Rhein-Bodensee-Gletscher seine linke Flanke etwa auf der Linie Iberg-Gamser-Brühlberg. Der Rhein-Linth-Gletscher hatte seine rechte Flanke etwa bei Weisslingen-Rossberg-Brütten. Zwischen den beiden Eislappen lag das Tal der Töss als beidseitige Abflussrinne. Solange ihr ehemaliger Weg durchs Schlosstal vom Eis versperrt war, floss sie zusammen mit der Kempt durch die Rinne Dättnau-Rumstal nach Pfungen.

Verschiedene Ablagerungen zeugen von der ehemaligen Eisbedeckung. Auf den Hügeloberflächen liegen Grundmoränen, das heisst Lehm mit Steinen in meterdicker Schicht, stellenweise dünner. Beim Abschmelzen der Gletscherzunge aus dem Winterthurer Tal brachten die Schmelzwasserflüsse gewaltige Mengen an Schotter, also Kies und Sand, und füllten die Täler von Töss und Eulach um 20 bis 35 Meter auf.

An den Berghängen blieben die Grundmoränen nur stellenweise liegen. Der Untergrund war bis in viele Meter Tiefe gefroren. Es gab also kaum Vegetation und weder Versickerung noch Quellen oder Grundwasser. Im eiszeitlichen Sommer tauten die obersten Dezimeter dieses Permafrostes aber auf und wandelten sich in eine breiige Lehmmasse um, die langsam bergab floss. Dieser Gehängelehm bedeckt immer noch die meisten Hänge. Bei kräftiger Durchnässung kann er heute noch ins Rutschen kommen.

Wo Schmelzwasserbäche hinunter flossen, wurde das Solifluktionsmaterial weggeschwemmt und so entstanden die sich langsam eintiefenden Seitentobel, die imposanteste Ausmasse dort haben, wo längere Zeit Schmelzwasser floss, beispielsweise an den linken Tösstalflanken von Kyburg bis Brütten. Kleiner sind sie am Lindberg: Tössertobel, Mockentobel, Rinne der Walkeweiher.

Der Wert der Schotterkörper der Täler liegt einerseits in seiner Grundwasserführung, andererseits in der Lieferung von Kies als Baumaterial. 38 ehemalige Kiesgruben in der Talebene von Stadel und Seen bis zum Hard zeugen für die intensive Nutzung dieses Bodenschatzes. Die Gruben wurden später für Deponien benutzt. Eine weitere Bedeutung dieses Schotters liegt in der Benützung als tragfähiger Baugrund des grössten Teils des Winterthurer Hoch- und Tiefbaus.

Der Grundwasserspiegel liegt etwa 15 Meter unter der Oberfläche, also in einem Bereich, der für übliche Tiefbauten kein Hemmnis darstellt und vor Verschmutzung von oben einen gewissen Schutz geniesst.

Der Grundwasserstrom des Tösstals ist für die Wasserversorgung von Winterthur Hauptlieferant. Er wird zusätzlich vor Verschmutzung geschützt durch Aufforstung und im landwirtschaftlichen Gebiet durch starke Einschränkung der Düngung.

Eine Waldgesellschaft beschreibt lediglich die potentielle natürliche Vegetation, nicht den tatsächlich vorhandenen Baumbestand.

Dieser Artikel basiert auf einer Textvorlage von a.Kantonsschullehrer Prof. Dr. Max Steffen, die er freundlicherweise für das Projekt Waldzeit – Wälder für Winterthur zur Verfügung gestellt hat.

Literatur:

- Rey, R./Wildberger, A./Frank, S./Freimoser, M. (2011): Blatt 1072 Winterthur. Geologischer Atlas der Schweiz, 1:25’000, Karte 140, mit Erläuterungen.

- Steffen, M./Trüeb, E. (1964): Quartärgeologie und Hydrologie des Winterthurer Tales. Mitt. der Naturwiss. Ges. Winterthur, Heft 31.

Schreibe einen Kommentar